Очаговое остеобластное поражение костной ткани представляет собой ограниченное образование, характеризующееся избыточной продукцией остеобластов, что приводит к образованию новых костных структур. Такое состояние может быть связано с различными патологиями, включая опухолевые процессы или реактивные изменения в ответ на травму или воспаление.

Диагностика данного состояния основывается на клинических данных, рентгенологическом исследовании и, при необходимости, биопсии. Лечение зависит от причины поражения и может включать наблюдение, хирургическое вмешательство или консервативную терапию для уменьшения симптомов и предотвращения прогрессирования заболевания.

- Очаговое остеобластное поражение костной ткани характеризуется локализованным образованием остеобластов, что может быть связано с различными заболеваниями.

- Основные причины включают инфекционные процессы, опухолевые образования и метаболические нарушения.

- Клинические проявления могут варьировать от бессимптомного течения до болевого синдрома и изменения функции пораженной области.

- Диагностика основана на рентгенологических исследованиях, МРТ и биопсии костной ткани.

- Лечение зависит от причин поражения и может включать хирургическое вмешательство, медикаментозную терапию и наблюдение.

- Прогноз варьируется в зависимости от разновидности заболевания и своевременности начала лечения.

Суть процедуры КТ

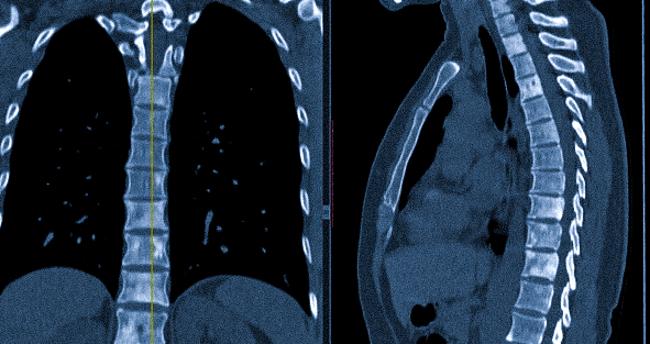

В ходе выполнения компьютерной томографии используется рентгеновское излучение. Коллиминированные лучи обеспечивают возможность настраивания ширины шага, что помогает устанавливать толщину сканируемого среза. Ионизирующие потоки частично поглощаются тканями организма, а степень рентгеноконтрастности меняется от плотности материала. На томограммах кости и хрящи отображаются в светлых тонах (гиперденсный сигнал), в то время как более мягкие анатомические структуры выглядят как темные области.

Процесс сканирования осуществляется в аксиальной плоскости. На основе поперечных срезов происходят реконструкции фронтальных и боковых проекций, а также создаются 3D-модели позвоночника. Это трехмерное изображение позволяет детально понять расположение метастазов, степень повреждения паравертебральной области, спинного мозга, нервных корешков и сосудов.

Рекомендуется выполнять КТ позвоночника с помощью мультиспиральных томографов. Устройства состоят из сканирующей конфигурации, механизма перемещения и системы обработки, записи и воспроизведения результатов.

Рентгеновские трубки и датчики располагаются в гентри. При перемещении стола сканирующие элементы вращаются вокруг исследуемой области. Спиральное просвечивание позволяет получить высокоточные послойные изображения позвоночного столба.

Многосрезовые аппараты могут делать два и более изображения за один полный оборот гентри. Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) сокращает время сканирования и снижает радиационную нагрузку на пациента.

В диагностике первичных опухолей и вторичных метастатических поражений используют КТ с усилением. Больному вводят препарат на основе йода. Вещество обладает высокой рентгеноконтрастностью и хорошо визуализируется на снимках.

Процесс обследования проходит в несколько этапов. Сначала специалист выполняет несколько обычных снимков, после чего сканирование временно останавливается. Внутривенное введение контрастного вещества осуществляется через катетер с помощью автоматизированного устройства.

Исследование продолжается. Врач наблюдает динамику накопления и выделения контрастного вещества, оценивает структуру и уровень васкуляризации новообразования.

Длительность первоначальной КТ позвоночника составляет 10-15 минут, а при использовании контраста может увеличиваться до полчаса.

Что показывает КТ позвоночника

В результате сканирования получаются детализированные черно-белые изображения. Интерпретацией данных занимается рентгенолог. С применением КТ можно оценить:

- соотношение позвонков;

- форму и размеры костных структур;

- плотность и толщину межпозвоночных дисков;

- целостность тел и отростков позвонков;

- структуру костной ткани;

- состояние позвоночного канала и спинного мозга.

КТ показывает очаги деструкции костных, хрящевых элементов, переломы, трещины в области тел и отростков. При нарушении формы позвоночного канала возможно сдавление спинного мозга, повреждение нервной ткани.

Компьютерная томография позволяет выявлять патологические изменения, а также определять характер поражения и вовлечение соседних тканей.

Она необходима для уточнения диагноза, локализации и размеров патологического процесса, а также для разработки плана лучевой терапии при злокачественных опухолях. Перед хирургическим вмешательством КТ помогает оценить объем и тип предстоящей операции.

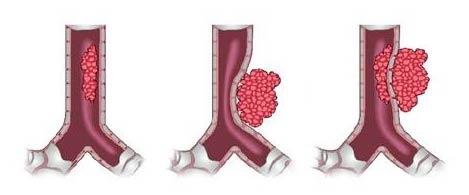

Mts в позвоночнике

В случае онкологических заболеваний проводятся контрольные сканирования, которые позволяют оценить эффективность радиационной и химиотерапии, а Вовремя скорректировать курс лечения при выявлении метастазов.

Очаговое остеобластное поражение костной ткани представляет собой достаточно сложный и неоднозначный процесс, который требует тщательной диагностики и понимания его этиологии. Как я наблюдаю, клинические проявления данного состояния могут варьироваться в зависимости от причинных факторов, что в свою очередь затрудняет диагностику. Остеобласты играют ключевую роль в костной минерализации, и любое их нарушение может привести к серьезным последствиям для всего скелета. Важно учитывать не только локальные проявления, но и общее состояние пациента, поскольку остеобластные поражения могут быть связаны с системными заболеваниями.

Наиболее часто встречаемыми причинами остеобластного поражения являются метаболические и неопластические процессы. Я замечаю, что клинически остеобластные опухоли могут проявляться в виде болей в костях, отеков и ограниченной функции прилегающих суставов. Однако, иногда эти изменения могут быть бессимптомными, что создает дополнительные сложности в диагностике. Использование методов визуализации, таких как рентгенография и МРТ, имеет важное значение для определения характера поражения и его распространенности, а также для оценки потенциальной необходимости терапии.

Лечение остеобластных поражений костной ткани требует индивидуального подхода и может варьироваться от наблюдения до хирургического вмешательства. Я выделяю важность мультидисциплинарного подхода, где помимо ортопедов и онкологов должны участвовать и другие специалисты, такие как эндокринологи и радиологи. Применение современных технологий, таких как таргетная терапия и иммунотерапия, открывает новые горизонты в лечении этих заболеваний. В целом, я полагаю, что дальнейшие исследования в этой области помогут улучшить прогноз для пациентов с остеобластными поражениями и оптимизировать подходы к их лечению.

Симптомы

Очень часто первым проявлением заболевания является искривление позвоночника, а точнее его сколиотическая деформация. Это сопровождается болями, в том числе по ночам. Они могут быть разными по характеру и интенсивности, но чаще являются тупыми, ноющими, хотя могут быть острыми и стреляющими. Обычно болезненные ощущения усиливаются по ночам, но в большинстве случаев легко купируются аспирином или препаратами из группы НПВС.

Искажения в позвоночнике чаще всего возникают из-за спазмов паравертебральных мышц.

В некоторых случаях могут наблюдаться:

- проблемы с походкой;

- атрофия мышц;

- защитное напряжение мускулатуры со стороны поражения;

- кривошея;

- неврологические осложнения, вызванные механическим сжатием спинного мозга или его корешков.

Симптомы остеобластома позвоночника более выражены, чем остеоидной остеомы. Она сопровождается более сильными локальными болями. Но они так же носят тупой характер. Также для этой опухоли более характерны неврологические проявления, что обусловлено ее быстрым ростом.

Это может проявляться в нарушении чувствительности, начиная от легкого онемения и чувствования «мурашек» до полной утраты чувствительности, а также ограничению подвижности. Такие симптомы могут наблюдаться как в области спины, так и вдоль ущемленных нервов, что может затрагивать нижние или верхние конечности, рёбра и так далее. Надавливание на корешки может вызывать сильные стреляющие боли, особенно при резких движениях или после интенсивной физической активности.

Диагностика

При возникновении сколиотической деформации, особенно провоцирующей боли при незначительной степени искривления позвоночного столба, необходимо как можно раньше обратиться к ортопеду. На основании характера жалоб пациента и результатов осмотра врач уже сможет распознать признаки сколиоза и назначить инструментальные исследования. Они помогут не только подтвердить и уточнить степень деформации позвоночника, но и обнаружить остеобластические опухоли. Это:

- рентгенография позвоночника;

- КТ – наиболее информативный метод диагностики;

- МРТ.

Для уточнения диагноза могут быть выполнены исследования с контрастом на основе гадолиния и йодосодержащими препаратами.

Остеоидная остеома на снимках может демонстрировать различную степень окостенения и может сопровождаться отечностью костного мозга рядом с ней, хотя иногда не визуализируется из-за изменений в окружающих тканях. Вокруг неё присутствует участок со признаками плотного склероза и вариациями степени выраженности периостальной реакции. Возможно утолщение листков плевры или наличие плеврального выпота. Основной особенностью опухоли является наличие локальной сколиотической деформации с формированием вогнутой дуги со стороны остеоидной остеомы.

Характерные для остеоид-остеомы изменения на КТ и МРТ могут имитировать картину злокачественной опухоли, что иногда провоцирует ложное диагностирование онкологии.

Остеобластома позвоночника на изображениях выглядит как четко очерченное экспансивное образование с краями, напоминающими контуры географических объектов. Чаще всего она обнаруживается в дуге позвонка и распространяется на его тело. При этом наблюдается узкая переходная зона с склерозированной границей. Дополнительно могут быть зафиксированы воспалительные изменения в области соседних рёбер, утолщение плевры и плевральный выпот, а также отечность тканей вокруг опухоли, связанная с продукцией простагландинов клетками опухоли.

Дифференциальная диагностика проводится с:

- односторонним спондилолизом;

- стрессовым переломом корня или пластинки дуги позвонка;

- односторонним лизисом корня или межсуставной частью дуги;

- склерозирующими метастазами;

- лимфомой;

- остеомиелитом;

- саркомой Юнга;

- хондромой;

- остеогенной саркомой;

- аневризмальной костной кистой.

Доброкачественные образования костей

Опухоли костей — относительно редко встречающаяся патология. Доброкачественные образования чаще встречаются у лиц молодого возраста, как правило локализуются в трубчатых костях, при этом поражение нижних конечностей обнаруживается в два раза чаще чем верхних.

Современная классификация доброкачественных опухолей костей включает:

1) Костеобразующие опухоли: остеома, остеоид-остеома, остеобластома

2) Хрящеобразующие опухоли: хондрома, хондробластома, остеохондрома

3) Гигантоклеточная опухоль

4) Сосудистые опухоли: гемангиома, лимфангиома

5) Другие соединительнотканные опухоли: липома, фиброма

6) Прочие опухолевидные поражения: нейрофиброма, одонтома, солитарная костная киста, аневризмальная костная киста, неоссифицирующая фиброма, эозинофильная гранулема, фиброзная дисплазия.

Диагностика опухолевых образований костей затруднена из-за отсутствия явных ранних симптомов – болевой синдром не выражен или отсутствует; рост опухоли отсутствует или очень медленный, деформация кости без изменения окружающих мягких тканей.

Возможности современных радиологических методов диагностики заболеваний скелета значительно возросли. Но прежде всего всем пациентам рекомендуется проводить классическую рентгенографию в стандартных проекциях, соответствующих области исследования, поскольку данный метод является базовым, доступным и позволяет получить нужную информацию для постановки диагноза, не прибегая к дорогостоящим и труднодоступным методам визуализации, таким как КТ и МРТ.

Для доброкачественных опухолей костей характерны такие общие рентгенологические признаки: четкие контуры, ободок склероза, часто вздутие кости, отсутствие периостальной реакции, медленный рост, солитарный характер поражения.

Существует различие между губчатой остеомой, остеомой, состоящей из коркового и губчатого вещества, и остеомой из сплошного компактного материала. Два первых типа чаще встречаются на длинных трубчатых костях, тогда как компактные остеомы поражают плоские кости черепа.

Рентгенодиагностика спонгиозной и медуллярной остеомы:

— остеома всегда солитарна,

— форма может быть шарообразной или шиповидной;

— опухоль сидит на кости на широкой правильной ножке,

— корковый слой остаётся неповреждённым.

— контуры гладкие, ровные;

— губчатая сеть кости и опухоли непрерывно переходит друг в друга.

Рентгенодиагностика компактной остеомы:

— округлая, шаровидная или яйцевидная форма,

— опухоль имеет однородную бесструктурную тень.

Остеоид-остеома

— мужской пол поражается в 4 раза чаще,

— чаще встречается в возрасте от 10 до 20 лет;

— локализация: кортикальный слой диафизов длинных трубчатых костей (б/берцовая и м/берцовая), в позвоночнике – в области дуг или остистых отростков,

— морфологически – это ограниченное образование, «гнездо», расположенное в компактной или губчатой костной ткани и окруженное широкой зоной склеротически изменённой кости;

— про выражение обызвествления остеоидной ткани можно наблюдать отчетливую картину, когда в центре поражения возникает образ «яйца в гнезде»: основное очаговое разрушение представляет собой «гнездо», округлое или овальное, небольших размеров (поперечник 0,5-1 см); рядом располагается зона склеротического уплотнения костных структур, которая четко отделяет «гнездо» опухоли от здоровой кости.

Остеохондрома

— помимо костной ткани также присутствует хрящевая составляющая, образующая покрытие опухоли в виде шляпки,

— исходит из плечевой кости, из мета-эпифизов в области коленного сустава, в головке малоберцовой кости, грудной отдел позвоночника(исходит из дужек или отростков),

— опухоль крепится к кости на широкой ножке и выступает в форме цветной капусты.

— поверхность опухоли бугристая, контуры выражены четко,

— корковое вещество кости переходит на поверхность опухоли или выступает в середину нароста, рассыпаясь на отдельные костные прослойки, идущие в виде лучей к поверхности опухоли,

— её структурный рисунок неоднороден, в нем располагаются островки костной ткани, веерообразные пучки и перегородки на фоне светлого хряща,

— остеохондромы обладают высоким потенциалом озлокачествления.

— поражаются кости фаланг, пястных и плюсневых костей, реже запястные, а также отростки позвонков, передние сегменты верхних ребер, тазовые кости, грудина, и очень редко – длинные трубчатые кости,

— в мелких цилиндрических костях хондромы обычно локализуются в диафизах и эпифизах, в крупных трубчатых костях – только в метафизарных областях,

— как правило хрящевые опухоли множественны и чаще всего наблюдаются в числе одного или нескольких на фалангах рук и пястных костях,

— чаще всего процесс затрагивает обе стороны, хотя симметрия отсутствует.

— опухоли шарообразны или овальны, расположены то центрально и вздувают кость изнутри, то эксцентрично и более поверхностно и связаны только с корковым веществом кости,

— опухоль образована прозрачным хрящевым фоном, где отчетливо видны островки, крошечные точки из извести или костной ткани,

— внешний контур гладкий и, в случае доброкачественного течения, не прерывается,

— на месте слияния опухолевых шаров костная перегородка иногда толстая, в других случаях истончена или отсутствует,

— при воздействии на эпифизарные хрящи наблюдается замедление роста кости в длину или её деформация,

— нередко центрально расположенная хондрома осложняется патологическим переломом,

— корковый слой имеет неравномерную толщину и местами утолщается,

— на поверхности кости при хондроме можно заметить шероховатость.

Гигантоклеточная опухоль

(остеобластокластома)

— состоит из клеток 2 типов- многоядерных гигантских и мелких одноядерных,

— заболеванию подвержены люди в leeftijd от 20 до 40 лет,

— часто локализация приходится на дистальный конец бедренной кости, проксимальный конец большеберцовой кости, дистальный конец лучевой кости. Среди плоских костей — тазовые кости и лопатка, редкая локализация наблюдается в позвонках,

— одиночность и изолированность поражения,

— опухоль обычно размещается в эпиметафизарной области и выглядит в виде крупнобугристого полушария или булавы,

— опухоль доходит до суставного хряща и обрывается,

— ее рост наблюдается во всех направлениях, однако самый интенсивный идет вдоль длинной оси кости, в сторону диафиза,

— поперечник опухоли способен увеличиваться до 3–5 раз по сравнению с нормальным диаметром.

— ячеистый тип — опухоль состоит из отдельных камер, отделенных друг от друга полными и неполными перегородками (мыльные пузыри или неправильные соты),

— корковая ткань раздвигается, выпячивается изнутри, становится тоньше, при этом надкостничных образований не наблюдается,

— при больших опухолях корковое вещество рассасывается и опухоль окружена со всех сторон тонкой скорлупой состоящая из стенок поверхностно расположенных ячеек.

— остеолитический тип характеризуется полным отсутствием ячеистого или трабекулярного рисунка, костный дефект представляет собой гомогенную область,

— края дефекта имеют блюдцеобразную форму,

— корковый слой на пораженном месте рассасывается, а на границе с дефектом корка заострена, не подрыта и не имеет никаких периостальных наслоений,

— контуры дефекта четкие,

— патологические переломы в 12% случаев.

Это опухоль сосудистого происхождения, возникающая из костного мозга тех костей, где имеется красный костный мозг. Она может встречаться у людей любого возраста и не зависит от пола; ее распространенными локализациями являются тела позвонков и плоские кости черепа. Протекает без явных симптомов.

При проявлении гемангиомы в плоских костях свода черепа наблюдается:

— вздутие кости и разрушение коркового слоя, надкостница приподнимается опухолью,

— для нее характерен структурный рисунок, где от центра опухоли к ее поверхности направляются лучеобразно или веерообразно тонкие и более толстые костные балки.

Рентгенологическая картина гемангиом в позвонках:

— вместо привычной структуры позвонка появляются вертикально расположенные и иногда горизонтальные, грубые колонки и трабекулы,

— заметны отдельные овальные или округлые участки, огражденные плотной костной оболочкой,

— тело позвонка имеет вид вздувшегося бочонка, часто в процесс вовлекаются дужки.

Фиброма

— вначале центральный очаг разрушения кости круглой формы, имеет бесструктурный гемогенный вид, окаймлен скорлупообразно истонченной костной коркой, без периостальной реакции,

— в центральной части опухоли формируется зона обызвествления, соединенная с периферией иногда радиально расположенными линейными костными перемычками,

— также могут случаться патологические переломы.

Адамантинома

— имеет одонтогенное (из зубов) эктодермальное происхождение, то есть развивается из эмалевого органа и демонстрирует типичное гистологическое строение,

— возникает в нижней челюсти, верхней челюсти, В большеберцовой и локтевой костях,

— может возникать в любом возрасте, однако чаще встречается у молодежи (в пределах 15–35 лет),

— представляет собой очаг рассасывания костной ткани, который развивается из глубинных участков нижней челюсти, при этом корковая оболочка выпячивается наружу и зачастую утоньшается,

— вначале дефект однородный, затем появляется крупная или мелкая ячеистость (за счет кистовидного перерождения опухолевой ткани).

Доброкачественные опухоли костной ткани – это патология, затрагивающая как младенцев, так и пожилых людей. Большинство таких новообразований имеют благоприятный прогноз в отношении качества жизни и малигнизации. Исключение представляют случаи гигантоклеточной опухоли, склонной к перерождению. Раннее выявление и адекватное лечение позволяют избежать серьезных проблем со здоровьем пациента.

Агрессивная остеобластома нижней челюсти: диагностические сложности

Остеобластома – это доброкачественная опухоль, которая составляет менее чем 1% от всех новообразований кости и наиболее часто поражает позвоночник и крестец пациентов в молодом возрасте. Менее чем 10% всех остеобластом локализуются на черепе, и примерно половина из них затрагивает нижнюю челюсть, особенно ее задние сегменты. Самое первое детальное описание случая остеобластомы челюстных костей было осуществлено Borello и Sedano в 1967 году.

С момента того, как опухоль была описана Jaffe и Mayer в 1932 году, её номенклатура претерпела значительные изменения. Предлагались разные названия, такие как остеобластная остеоидоформирующая опухоль, гигантская остеогенная фиброма и гигантская остеоидная остеома. В 1956 году данное новообразование стало четко отличаться от остеоидной остеомы и было выделено Jaffe и Lichtenstein в отдельную нозологическую единицу как доброкачественная остеобластома. Это название было утверждено Всемирной Организацией Здравоохранения и Институтом патологии.

Эта костная опухоль появляется в молодом возрасте (в среднем в 20 лет) у мужчин и женщин в соотношении 2:1. Клинические проявления заболевания часто включают выраженные болевые ощущения, продолжительность которых может составлять от нескольких недель до года и более. На рентгенограмме опухоль может выглядеть как рентгенопрозрачная область с слабо или четко очерченными границами и различной степенью минерализации. Хотя рентгенологическое исследование имеет важное значение, окончательный диагноз устанавливается только на основе гистопатологического анализа.

Данная статья описывает случай агрессивной остеобластомы в заднем сегменте нижней челюсти у 26-летней женщины.

Описание клинического случая.

В клинику обратилась 26-летняя женщина с жалобами на медленно растущую болезненную припухлость в правой задней части нижней челюсти, которая развивается в течение последних 3 лет. Боль обладает умеренным и интермитирующим характером. При внешнем осмотре выявлена припухлость с гладкой поверхностью размерами 3 x 3 см, затрагивающая правую часть тела нижней челюсти примерно от симфиза подбородка до второго нижнего моляра с правой стороны и вызывающая выраженную асимметрию лица. Внутриротовой осмотр без особенностей, слизистая оболочка над припухлостью не изменена. Пальпаторно лимфаденопатия не обнаружена.

На ортопантомограмме выявлена обширная рентгенопрозрачная область, затрагивающая второй нижний моляр справа. Образование содержит кальцинированные массы, близкие к дистальному корню второго моляра, а также несколько участков с рентгеноконтрастными включениями на фоне зоны просветления. Это образование хорошо очерчено, вызывает выпячивание и истончение нижнего края нижней челюсти. (Фото 1).

Фото 1: Ортопантомограмма. Большое однополостное рентгенопрозрачное образование, затрагивающее второй нижний моляр справа, с участками минерализации.

Дифференциальный диагноз проводился с цементобластомой, остеоидной остеомой, оссифицирующей фибромой и фокальной цементно-костной дисплазией.

В дальнейшем новообразование было удалено с помощью выскабливания. Извлеченная ткань и второй моляр были отправлены на гистопатологическое исследование (Фото 2).

Фото 2: Фотография образца ткани: материал, полученный после кюретажа и второй нижний моляр

Световая микроскопия препарата, окрашенного гематоксилин-эозином, показала неправильную структуру кости с множественными ячейками и рыхлой фиброваскулярной соединительной стромой. Также было обнаружено множество участков остеоидных и цементоидных образований. Кость представлена крупными остеоцитами, окруженными четким ободком остеобластов (Фото 3a и b).

На краю новообразования заметны зрелые трабекулы, четко отделенные от остальной ткани демаркационной линией. В препарате присутствуют гигантские многоядерные клетки. Атипичная митотическая активность не была выявлена.

Фото 3а: Микрофотография препарата, показывающая кость с неправильной структурой, ободки остеобластов и фиброваскулярную соединительнотканную строму (гематоксилин-эозин, x100)

Фото 3b: Микрофотография препарата, показывающая крупные остеоциты и измененные остеобластоподобные клетки, окруженные остеоидным веществом (гематоксилин-эозин, x400).

Гистопатологическое исследование позволило поставить диагноз агрессивной остеобластомы.

Обсуждение.

Остеобластома представляет собой довольно редкую опухоль кости, для которой поражение челюстных костей не является типичным. Тем не менее, сообщалось о случаях ее возникновения в задней части нижней челюсти. Часто особенно сложным оказывается проведение дифференциальной диагностики из-за нечеткой рентгенологической картины и клинического образца, а также гистологических особенностей, иногда напоминающих остеосаркому.

Типичные остеобластомы являются биологически доброкачественными и ограниченно растущими, как привило не более 4 см в диаметре. Но также существует небольшая группа пограничных, более агрессивных остеобластом. Такие опухоли не могут быть классифицированы как «типичные», и поэтому они выделяются в отдельный класс поражений с наименованиями: остеобластомоподобная остеосаркома, злокачественная остеобластома или агрессивная остеобластома.

Агрессивные остеобластомы чаще всего появляются у людей в более зрелом возрасте по сравнению с доброкачественными опухолями. Эти новообразования имеют более агрессивное поведение с клинической точки зрения. Они способны infiltrироваться в соседние ткани и рецидивировать после лечения в 10-21% случаев, но не дают метастазов.

Гистологическая картина скорее напоминает остеосаркому, чем доброкачественное новообразование. Некоторые авторы заявляют, что заболевание, называемое агрессивной остеобластомой, на самом деле является высокодифференцированной остеосаркомой, напоминающей течение остеобластомы. Диагностика основывается на гистологических особенностях и клинической картине поражения.

При дифференциальной диагностике необходимо учитывать широкий спектр заболеваний, включая цементобластому, остеоидную остеому, фиброзную дисплазию, оссифицирующую фиброму, фокальную цементно-костную дисплазию, а также краевые злокачественные формы перечисленных заболеваний и медленно растущую остеосаркому.

Доброкачественная цементобластома включена в дифференциальный диагноз из-за схожести рентгенологических характеристик с остеобластомой. Основные отличия цементобластомы можно выявить при тщательном рассмотрении корней зуба на рентгеновском снимке; также зона поражения цементобластомой, как правило, выглядит более однородно по тени. В этом клиническом случае опухоль располагалась близко к зубу, но его не затрагивала. Микроскопически же обе патологии могут выглядеть схоже, поэтому диагноз цементобластомы становится окончательным лишь при подтверждении поражения зуба.

Другая сложность – спутать остеобластому с остеоидной остеомой. С клинической стороны, доброкачественная остеобластома обычно не вызывает болей, которые характерны для остеоидной остеомы. Также остеобластома – достаточно крупное новообразование, как правило около 1 см в диаметре, и не вызывает склероза костной ткани, что опять же характерно для остеоидной остеомы. Микроскопически костные трабекулы остеобластомы слегка шире, чем у остеоидной остеомы, а также имеют более правильную ориентацию. В остеобластоме обнаруживается огромное количество остеобластов, в то время как в очаге остеоидной остеомы мало гигантских клеток и бедная васкуляризация.

Гистопатологические образования, такие как оссифицирующая фиброма и фиброзная дисплазия, могут визуально напоминать остеобластому, но чаще всего отличаются меньшей минерализацией и более слабой кальцификацией по сравнению с крупными минерализованными компонентами остеобластомы. Кроме того, фиброзная дисплазия проявляется на рентгенах как менее четко очерченная область, а также может иметь мультифокальный характер, что встречается значительно реже для остеобластомы.

Фокальная цементно-костная дисплазия – это фиброзно-костное повреждение, которое на рентгенограмме может выглядеть очень схоже с остеобластомой. Тем не менее, первая типично протекает бессимптомно и не повреждает кортекс. Большинство таких образований менее 1,5 см в диаметре. Хотя при микроскопическом исследовании, обе патологии сходным образом повреждают костную ткань. В фокальной цементно-костной дисплазии определяется малое количество крупных и активно пролиферирующих остеобластов.

Гистологическое исследование играет ключевую роль в постановке финального диагноза и исключении остеосаркомы, особенно в ее остеобластическом варианте. Проблемы с различением возникают из-за наличия в остеобластоме транформированных остеобластоподобных клеток, напоминающих атипичные клетки остеосаркомы. В таких ситуациях окончательный диагноз основывается на тщательном анализе данных гистологического и рентгенологического обследований, которые подтверждают отсутствие агрессивных признаков остеосаркомы. Исследования Bertoni и других показывают, что основным гистологическим отличием остеосаркомы от остеобластомы является меньшее количество зрелых трабекул по краям остеосаркомы и глубокая инфильтрация этой опухоли в окружающие ткани.

С учетом доброкачественной природы остеобластомы, основным методом лечения является консервативное иссечение, поскольку рецидивы случаются довольно редко (13,6%) и, как правило, связаны с осложнениями. Важно отметить, что нет единого описания биологического поведения данной опухоли. Изучая различные исследования, становится очевидно, что течение болезни значительно варьирует в зависимости от конкретного случая.

Заключение.

Необходимо выделить значимость глубокого понимания клиницистом опухолевого процесса и особенности его течения. Для выставления окончательного диагноза следует тщательно анализировать клинические и рентгенологические данные в сочетании с результатами гистологического анализа. В дополнение к этому, патология должна быть качественно классифицирована и сегментирована для упрощения процесса диагностики и назначения адекватного, специализированного лечения.

Диагностика

Общая схема диагностики гигантоклеточной опухоли выглядит довольно стандартно: при первоначальном обращении и диагностике опухоли проводится анализ жалоб, клинических проявлений и анамнеза. Инструментальные методы играют ключевую роль в диагностике остеобластокластомы. Основным из них является рентгенография; современные цифровые технологии и обработки изображений позволяют эффективно визуализировать изменения в костной структуре и досконально исследовать детали новообразования. На рентгенограммах опухоль проявляется как область деструкции кости с истончением кортикального слоя, возможным его выпячиванием и образованием экстраоссального компонента.

Новообразование может пенетрировать ростковую пластинку, при этом суставной (гиалиновый) хрящ практически никогда не повреждается. Все эти особенности строения остеобластокластомы хорошо визуализируются на КТ и МРТ.

В сложных случаях показана биопсия; пункционная биопсия, как правило, менее информативна, тогда как открытая и трепанбиопсия имеют приблизительно одинаковую информативность, но последняя характеризуется меньшей травматичностью.

Признаки, которые указывают на потенциально злокачественное течение заболевания, являются:

- размытые контуры патологического образования (отсутствие склерозирования);

- реакция надкостницы;

- быстрое прогрессирование (очевидная негативная динамика при обследованиях с интервалом 1–2 месяца);

- разрушение кортикальной стенки кости с выходом опухолевой массы за ее пределы (выявление экстраоссального компонента);

- разрушение суставного хряща или зоны роста (в детском возрасте);

- литическая форма новообразования.

Дифференциальная диагностика гигантоклеточной опухоли осуществляется с кистозными образованиями, прежде всего с костными кистами, энхондромами и эозинофильной гранулемой (гистиоцитоз Х), так как объем необходимого оперативного вмешательства в этих случаях существенно различен (при эозинофильной гранулеме хирургическое лечение обычно не требуется).

Мнение эксперта

Особо стоит квизировать переходную (малигнизирующуюся) форму гигантоклеточной опухоли – на ранних этапах трансформации, когда клинические и рентгенологические признаки злокачественного роста либо отсутствуют, либо малозаметны, за пациентами наблюдают ортопеды, и только на более поздних стадиях они направляются к онкологам. В «СМ-Клиника» к каждому пациенту с остеобластокластомой применяется индивидуализированный мультидисциплинарный подход, что позволяет разработать оптимальную тактику лечения на самых ранних стадиях патологического процесса и не упустить драгоценное время.

Ответы на вопросы

Какова частота встречаемости гигантоклеточной опухоли большеберцовой кости? В каком возрасте обычно проявляется остеобластокластома? Какие кости наиболее подвержены остеобластокластоме? Каких признаков требует развитие опухоли? Какие специалисты занимаются диагностикой и лечением остеобластокластомы?

Как часто встречается гигантоклеточная опухоль большеберцовой кости?

Это достаточно редкое заболевание, составляющее менее 1% от всех опухолей костей. Основные методы лечения включают операцию и химиотерапию, иногда может применяться радиотерапия. Операция осуществляется с целью удаления опухоли и предотвращения ее дальнейшего роста, а также для восстановления функций поврежденной кости.

В каком возрасте обычно проявляется остеобластокластома?

Заболевание может проявляться в любом возрасте, однако чаще всего оно обнаруживается у людей в диапазоне от 20 до 40 лет. Ортопеды занимаются диагностикой, профилактикой и лечением деформаций опорно-двигательного аппарата, как врожденных, так и приобретенных, в том числе последствий травм. Существуют детские и взрослые ортопеды. Дисплазия может стать проблемой лишь в случае несвоевременного диагноза и отсутствия необходимой помощи ребенку.

Какие кости чаще всего поражаются остеобластокластомой?

Наиболее часто опухоль возникает в крупных костях конечностей, таких как бедро, голень и плечо. Фиброзная дисплазия костей – аномалия развития кости, при которой нормальная костная ткань замещается фиброзно-костной тканью. Из-за это страдают функции костей — они теряют прочность и деформируются. Как правило, фиброзная дисплазия поражает трубчатые кости скелета, реже — кости черепа, таза, ребер.

Каким образом происходит развитие опухоли?

Болезнь обусловлена нарушениями в работе клеток, которые отвечают за образование и обновление костной ткани. Как результат, формируется новая костная ткань внутри костного мозга, не обладающая нормальной структурой, что приводит к образованию опухолевых образований. Костные кисты увеличивают риск переломов, поскольку формирование этих кист уменьшает объем костной массы, что делает кости более уязвимыми к нагрузкам и более склонными к переломам.

Какие специалисты занимаются диагностикой и лечением остеобластокластомы?

Лечение опухоли проводят онкологи-хирурги и ортопеды. Диагностику заболевания проводят на основе клинических проявлений, результатов рентгеновских и других обследований. Последствия операции могут варьироваться в зависимости от ее объема и местоположения опухоли. Они могут включать в себя болевой синдром, ограничение движения, риск инфекции и кровотечения.

Вопросы по теме

Каковы основные причины возникновения очагового остеобластного поражения костной ткани?

Очаговое остеобластное поражение костной ткани может быть вызвано множеством факторов. Основные причины включают инфекционные процессы, такие как остеомиелит, образование опухолей, как доброкачественных, так и злокачественных, а также воспалительные заболевания, такие как остеодистрофия. Также одним из факторов может быть остеопороз или другие метаболические нарушения, влияющие на состояние костей. Кроме того, травмы и предшествующие хирургические вмешательства могут спровоцировать развитие подобных поражений.

Как диагностируется очаговое остеобластное поражение костной ткани?

Диагностика очагового остеобластного поражения начинается с клинического обследования, во время которого врач собирает анамнез и проводит физикальный осмотр. Для подтверждения диагноза применяют методы визуализации, такие как рентгенография, КТ или МРТ. Эти исследования позволяют выявить изменения в структуре и плотности костной ткани. Также могут быть назначены анализы крови для проверки на воспалительные маркеры и уровень кальция в организме. В некоторых случаях может потребоваться биопсия для определения характера поражения.

Какие методы лечения применяются при очаговом остеобластном поражении?

Лечение очагового остеобластного поражения костной ткани зависит от причины его возникновения. В случае инфекционных процессов назначают антибактериальные препараты и, возможно, хирургическое вмешательство для удаления гноя или некротических тканей. Для опухолей могут потребоваться лучевая терапия или химиотерапия, в зависимости от их характера и стадии. Воспалительные заболевания лечат противовоспалительными средствами и физической терапией. Также важно обеспечить пациенту адекватное питания и прием кальция и витамина D для поддержания здоровья костной ткани.