Очаговые рубцовые изменения в перегородке представляют собой патологические изменения, которые могут возникать в результате травм, воспалительных процессов или хирургических вмешательств. Такие рубцы могут приводить к ухудшению функциональности перегородки, а также вызывать визуальные и структурные аномалии.

Диагностика заключается в использовании методов визуализации, таких как ультразвук или МРТ, что позволяет выявить локализацию и размер изменений. Лечение может варьироваться от наблюдения до хирургического вмешательства в зависимости от степени выраженности изменения и влияния на общее состояние пациента.

- Определение: Очаговые рубцовые изменения в перегородке – это локализованное уплотнение или изменение ткани перегородки, возникающее вследствие травмы или воспаления.

- Причины: Основные факторы включают хирургические вмешательства, инфекционные заболевания, а также хронические воспалительные процессы.

- Симптомы: Симптоматика может варьироваться от бессимптомного течения до затруднённого дыхания или ринита, в зависимости от расположения и размера изменений.

- Диагностика: Используются методы визуализации, такие как УЗИ, КТ и МРТ, а также эндоскопические исследования для оценки состояния перегородки.

- Лечение: Подход к терапии зависит от выраженности изменений и может включать медикаментозное лечение и хирургические методы коррекции.

Общие сведения

Электрокардиография является простым и доступным методом исследования работы сердца. Процедура заключается в фиксации электрических импульсов, которые сопровождают сокращение и восстановление функций миокарда, процессами, называемыми «деполяризацией» и «реполяризацией».

Что значит изменения миокарда на ЭКГ?

Специфические изменения на электрокардиограмме могут быть обнаружены во время планового медицинского осмотра и отражают состояние миокарда на момент обследования. Основная функция миокарда заключается в синтезе механической энергии кардиомиоцитами, что обеспечивает сокращение полостей и нормальное кровоснабжение органов. Этот процесс происходит за счет клеточного обмена натрия и калия. Работа проводящей системы сердца регистрируется на ЭКГ через электроды, фиксированные на конечностях и грудной клетке.

Очаговые рубцовые изменения в перегородке – это состояние, которое требует внимательного анализа и оценки. Такие изменения могут возникать в результате повреждений, воспалительных процессов или хирургических вмешательств. Важно понимать, что рубцы в перегородке могут влиять на её функциональность, что, в свою очередь, может приводить к различным клиническим проявлениям, таким как затрудненное дыхание или изменение тембра голоса.

При диагностике очаговых рубцовых изменений я часто обращаю внимание на сопутствующие симптомы и историю болезни пациента. Учитывается наличие травм, инфекционных заболеваний или хирургических манипуляций в области перегородки. Это позволяет мне составить более полную картину и определить, насколько сильно рубцы влияют на функциональную активность перегородки и, соответственно, на жизнь пациента в целом.

Лечение таких изменений может варьироваться от консервативных мер до хирургического вмешательства в зависимости от степени выраженности рубцовых изменений и их влияния на дыхательную функцию. Подбор терапии требует индивидуального подхода, и целесообразно учитывать не только физическое состояние пациента, но и его психологический аспект, связанный с недугом. В своей практике я придерживаюсь комплексного подхода, что позволяет достичь наилучших результатов в лечении этого состояния.

Патогенез

Изменения на ЭКГ не являются диагнозом, а всего лишь свидетельствуют о наличии каких-т патологии, протекающей в миокарде. При изменениях биохимической активности в сердечных клетках может нарушиться их сократительная способность, что отражается на кардиограмме. Функции кардиомиоцитов могут снижаться также при воспалительных заболеваниях, таких как миокардит. Прием ряда медикаментов тоже может оказывать влияние на работу сердечной мышцы.

Долгое течение сахарного диабета может способствовать развитию атеросклероза. Это затрагивает не только крупные сосуды, но и коронарные артерии, кровоснабжающие миокард. При воспалительных процессах в ЖКТ нарушается усвоение питательных веществ, что также adversely влияет на обменные процессы в клетках миокарда.

Лечение фиброза легких

Лечение легочного фиброза назначается врачом-пульмонологом, с учетом клинической картины заболевания. Специалист учитывает форму и стадию болезни, наличие осложнений и качество дыхательной функции. Терапевтические мероприятия направлены на устранение воспалительного процесса и предотвращение дальнейшего прогрессирования болезни. Если опасные для жизни осложнения отсутствуют, лечение может проводиться на амбулаторной основе.

С целью предотвращения агрессивного течения заболевания назначаются препараты с противофибротическим действием, которые не только замедляют прогрессирование фиброза, но и снижают риск возникновения осложнений и летального исхода. Эта терапия позволяет замедлить развитие заболевания и улучшить качество жизни пациента.

Если есть дыхательная недостаточность и снижен уровень кислорода в крови больному назначают оксигенотерапию – вдыхание увлажненного кислорода. Хороший терапевтический эффект дают дополнительные занятия лечебной физической культурой и дыхательной гимнастикой. Выполняя специальные упражнения у больного:

- активизируется кровообращение;

- укрепляются дыхательные мышцы;

- повышается подвижность грудной клетки;

- снижается напряжение и улучшается качество дыхания;

- общее состояние здоровья становится лучше.

Клеточная терапия

В последнее время пульмонологи начали применять терапию с использованием стволовых клеток, найденных в крови и костном мозге человека. Эти клетки служат основным строительным материалом для регенерации поврежденных тканей в организме. Они обладают способностью превращаться в различные виды клеток, в том числе клетки легких. Сперва образцы стволовых клеток помещаются в специальную среду для размножения, затем их вводят пациенту внутривенно. Благодаря кровотоку эти клетки достигают легочной ткани и способствуют восстановлению поврежденных участков.

В ситуациях, когда развивается фиброз обеих долей легких и возникает тяжелая дыхательная недостаточность, консервативные методы лечения становятся малоэффективными, и пациенту необходима трансплантация легких.

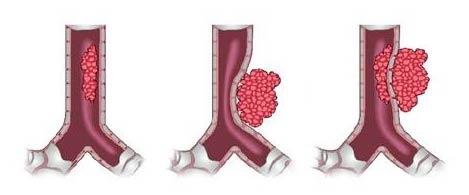

Хирургическое лечение больного с ложной и истинной постинфарктной аневризмой левого желудочка, осложненной митральной недостаточностью

Разрыв сердца является причиной смерти у 10-15% пациентов с инфарктом миокарда, занимая третье место по частоте, уступая лишь первичной фибрилляции желудочков и кардиогенному шоку.

Разрыв свободной стенки левого желудочка происходит у 1,5% больных (Held A.C. et al, 1988; Reeder G.S., 1995). Разрыв стенки левого желудочка (ЛЖ) является в абсолютном большинстве случаев смертельным осложнением, однако, клинические наблюдения пациентов, выживших после его развития, представляют огромный интерес. Больной К., 36 лет, поступил в Национальный центр грудной и сердечно-сосудистой хирургии им. Святого Георгия 21.11.2007.

Пациент жаловался на затрудненное дыхание при небольшой физической нагрузке (например, при ходьбе на расстояние менее 100 метров или при подъеме на высоту менее одного этажа) и в положении лежа, также он испытывал ноющие боли в области сердца, которые уменьшались после приема валидола и нитроглицерина, а также отмечал перебои в работе сердца.

В 2001 году, без предварительных симптомов стенокардии, у него произошел инфаркт миокарда с образованием аневризмы левого желудочка (ЛЖ). С тех пор пациент ощутил снижение физических возможностей и появление одышки. Он ежегодно проходил обследования в стационаре, и значительное ухудшение состояния с увеличением одышки началось осенью 2007 года.

Пациент был осмотрен бригадой выездного Национального центра грудной и сердечно-сосудистой хирургии им. Святого Георгия и срочно направлен на оперативное вмешательство. При осмотре у больного отмечалось нормостеническое телосложение и признаки недостаточного питания. В легких при перкуссии был выявлен ясный легочный звук. Частота дыхания — 16 в минуту.

На аускультации дыхание звучит везикулярно, слышно во всех отделах.

Отметились расширенные границы относительной и абсолютной тупости сердца влево.

Тоны сердца ритмичны. ЧСС 90 уд. в мин, АД 110/80 мм рт. ст. Пульсация на магистральных периферических артериях сохранена. Язык влажный, чистый. Живот правильной формы мягкий, при пальпации безболезненный.

Признаков раздражения брюшины не обнаружено. Печень увеличена на 4 см ниже реберной дуги, селезенка не прощупывается, перистальтика кишечника нормальная.

Состояние других внутренних органов не вызывают беспокойств.

Отмечается пастозность нижних конечностей. Пациенту проведено полное клиническое, лабораторное и инструментальное обследование. На ЭКГ — синусовый ритм, 92 удара в минуту. Зафиксированы электрокардиографические признаки рубцевания в передней и боковой стенках ЛЖ (рис. 1).

При рентгенографическом исследовании свежих очаговых и инфильтративных изменений в легких не выявлено.

Зарегистрировано умеренное увеличение размеров левого желудочка (рис. 2). Согласно эхокардиографии, глобальная сократительная способность сердечной мышцы значительно снижена. Обнаружены акинезия и истончение верхушки, передней и боковой стенок ЛЖ, а также межжелудочковой перегородки. Внизу верхушки ЛЖ был найден дефект стенки размером до 15 мм с подвижным краем (рис. 3а).

При цветовом дуплексном сканировании выявлен обратный ток крови в систолу в области, прилежащей к нижневерхушечному сегменту ЛЖ (рис. 3б). Размеры образования (ложная аневризма ЛЖ, обширная гематома со сбросом крови) составляют 100х70 мм, частично тромбирующая. Митральная регургитация второй степени. Размеры левого предсердия — 50 мм, правого желудочка — 26 мм, конечно-диастолический размер ЛЖ — 70 мм, его конечно-диастолический объем — 255 мл, конечно-систолический размер ЛЖ — 56 мм, конечно-систолический объем — 154 мл, ударный объем — 101 мл, фракция выброса — 38%.

|  | Рис. 1. ЭКГ при поступлении. Определяются рубцовые изменения по передне-перегородочной, передней, боковой стенкам, верхушке. Признаки хронической аневризмы. |

| Рис. 2. Рентгенограмма органов грудной клетки |

а |  б |

| Рис. 3. ЭхоКГ: а — определяется сообщение полости левого желудочка (ЛЖ) с полостью аневризмы (указано стрелкой), б — цветовое картирование потока через сообщение ЛЖ и полости ложной аневризмы. | |

При сцинтиграфии миокарда выявлены признаки аневризмы в области верхушечных сегментов задней стенки ЛЖ и прилежащих отделов верхушки. Объем аперфузируемой зоны 10-15%. Рубцовые изменения без гибернированного миокарда в области верхушки, верхушечных и частично средних сегментов миокарда ЛЖ. Общая зона поражения, включая аневризму, более 40%.

Фракция выброса значительно понижена и составляет 25% (рис. 4).

Коронарография показала окклюзию передней межжелудочковой артерии от устья, дистальные отделы заполняются по внутрисистемным перетокам. Остальные артерии остаются без изменений. КТ органов грудной клетки в режиме ангиоконтрастирования выявила образование размеров 10х8 см, контактирующее со стенкой ЛЖ и имеющее сообщение с его полостью. Контрастное вещество поступает в область образования (рис. 5).

| Рис. 4. Результаты дооперационной перфузионной сцинтиграфии миокарда (однофотонная эмиссионная КТ миокарда с Tc99). Стрелками указана аперфузируемая зона. |

По итогам обследования у пациента был установлен диагноз: ИБС, стенокардия напряжения III ФК, постинфарктный кардиосклероз (2001 год), истинная и ложная постинфарктная тромбированная аневризма ЛЖ. Митральная недостаточность 2 ст. НК 2б ст. Хронический бронхит в состоянии ремиссии.

| Рис. 5. КТ органов грудной клетки с ангиоконтрастированием (продольная реконструкция). Стрелкой указан перешеек аневризматического мешка. |

Учитывая наличие постинфарктной тромбированной аневризмы ЛЖ, высокий функциональный класс стенокардии, низкую эффективность и бесперспективность консервативной терапии, опасность разрыва аневризмы пациенту по жизненным показаниям 27.11.07. выполнена операция (проф. Попов Л. В.): резекция ложной аневризмы ЛЖ, резекция аневризмы ЛЖ, реконструкция ЛЖ синтетической заплатой, маммаро-коронарное шунтирование передней межжелудочковой артерии, протезирование митрального клапана протезом «МЕДИНЖ 31» с сохранением задней створки в условиях искусственного кровообращения, нормотермии, тепловой кровяной кардиоплегии.

Во время операции: полость перикарда была облитерирована. После выполнения стернотомии проведен частичный кардиолиз передней поверхности сердца. Подключен аппарат искусственного кровообращения (АИК) через канюляцию аорты и правого предсердия. Начато искусственное кровообращение. Выполнен полный кардиолиз до верхушки сердца (рис. 6а). В области верхушки выявлен просвет между ложной и истинной аневризмами, размером до 1,5 см (рис. 6б). В просвете перешейка тромбов не было. Перешеек был пересечен.

Затем острым способом выделена ложная аневризма, которая прорастала в переднее средостение в область диафрагмы. Выполнена вентрикулотомия ЛЖ по рубцовым тканям передней стенки длиной до 7 см (рис. 6в). Рубцовые изменения затрагивают половину межжелудочковой перегородки и передней боковой стенки, верхушки, а также основания обеих папиллярных мышц (рис. 6г).

Сделана резекция рубцовых тканей, после чего проведена реконструкция ЛЖ с использованием синтетической заплатки диаметром 5,5 см (рис. 6д). Левый желудочек зашит двухрядным швом на прокладках (рис. 6е).

Иссеченная ложная аневризма представлена на рис. 7. Выполнен анастомоз левой внутригрудной артерии с передней межжелудочковой артерией в проксимальной трети «конец в бок». Сердечная деятельность восстановилась самостоятельно. Однако, при интраоперационном контроле с помощью чреспищеводной ЭхоКГ регургитация на митральном клапане возросла до 3 степени (рубцовые изменения в области оснований папиллярных мышц).

Принято решение о замене митрального клапана. В левую атриовентрикулярную позу через левое предсердие установлен механический протез «МЕДИНЖ» № 31 с учетом сохранения задней створки (рис. 8). Восстановление сердечной функции проходит самостоятельно.

а |  б |

в |  г |

д |  у |

| Рис. 6. Во время операции: а — спайки в полости перикарда; б — сообщение между ложной и истинной аневризмами (указано стрелкой); в — вентрикулотомия на рубцах передней стенки; г — рубцы на передней боковой стенках, верхушки и частично межжелудочковой перегородки с переходом на папиллярные мышцы (папиллярная мышца указана стрелкой); д — реконструкция полости ЛЖ синтетической заплатой; е — ушивание стенки ЛЖ с использованием двухрядного шва на прокладках. | |

| Рис. 7. Препарат иссеченной ложной аневризмы ЛЖ. В полости аневризматического мешка определяются организованные тромботические массы (указаны стрелкой). |

Послеоперационный период сопровождался симптомами сердечной недостаточности, которые удалось устранить с помощью интенсивной кардиотропной терапии.

| Рис. 8. Этап протезирования митрального клапана механическим протезом «МЕДИНЖ» № 31 с сохранением задней створки. |

При контрольной эхокардиографии зафиксировано увеличение общей сократительной способности миокарда. Плевральные полости и полость перикарда свободны от жидкости. Работа протеза митрального клапана оценивается как удовлетворительная. Размеры левого предсердия — 42 мм, конечно-диастолический объем ЛЖ — 144 мл, ударный объем — 105 мл, фракция выброса — 44%.

| Рис. 9. Результаты послеоперационной перфузионной сцинтиграфии миокарда (однофотонная эмиссионная КТ миокарда с Tc99). Отмечается уменьшение объема аперфузируемой зоны. |

При проведении синхронизированной сцинтиграфии миокарда выявлено наличие рубцовых изменений без гибернирующего миокарда в области верхушки и верхушечных сегментах передней стенки, а также распространение рубцовой ткани на жизнеспособный миокард верхушечных сегментов боковой стенки и передней части межжелудочковой перегородки. Общая зона поражения составляет около 20%.

Сократительная способность миокарда ЛЖ оказалась сниженной: общая фракция выброса составила 39%. Наблюдалась положительная тенденция в виде уменьшения зоны гипоперфузии с 40% до 20% (рис. 9). На 12-й день после операции пациент был выписан в удовлетворительном состоянии под наблюдение кардиолога по месту жительства.

Таким образом, своевременное хирургическое лечение больного с наличием истинной и ложной аневризмы позволяет не только сохранить жизнь пациенту, но и добиться хороших функциональных результатов.

Рубцовый стеноз гортани

Результатом рубцового стеноза становится затруднение дыхания. В таком случае пациенту устанавливается трахеостома, представляющая собой специальную трубку, введенную в трахею через отверстие на шее, что позволяет воздуху свободно поступать в трахею и легкие, минуя верхние дыхательные пути.

Хирургические вмешательства по поводу стеноза гортани и трахеи являются сложными и трудоемкими, и осуществляются специалистами отдела реконструктивной хирургии полых органов шеи НИКИО им. Л. И. Свержевского.

Эндоскопическая ларингопластика

Выполняется пациентам с двусторонним параличом гортани, рубцовым стенозом вестибулярного и голосового отдела гортани. Операции проводятся с использованием микрохирургического и лазерного оборудования.

Открытая ларинготрахеопластика

Эта операция производится пациентам с обширным рубцовым стенозом гортани и трахеи. Одной из самых сложных задач для хирурга является максимальное удаление рубцовой ткани и создание каркаса для гортани и трахеи с помощью аллотрансплантатов.

Баллонная дилатация стеноза гортани и трахеи.

Данная методика считается первой линией лечения при ограниченном стенозе трахеи, голосового и подголосового отделов гортани. Она малов invasive, современная и позволяет быстро и с минимальными травмами реабилитировать пациентов.

Высокий уровень оснащения Института и высокая квалификация врачей позволяет лечить такие тяжелые состояния, как стеноз гортани и трахеи, уменьшать время реабилитации и помогать пациентам возвращать полноценное дыхание.

Вопросы по теме

Каковы возможные причины возникновения очаговых рубцовых изменений в перегородке?

Очаговые рубцовые изменения в перегородке могут возникать по нескольким причинам. Одной из основных является предшествующее воспаление или инфекция, например, синусит. Также, травмы или операции на лице и носу могут приводить к образованию рубцов. Хронические аллергические реакции и воздействия раздражающих веществ также способны спровоцировать изменения в тканях перегородки. В некоторых случаях, причина может оставаться неясной и требовать дальнейшего медицинского обследования.

Какие методы лечения существуют для пациентов с диагнозом «очаговые рубцовые изменения в перегородке»?

Методы лечения могут варьироваться в зависимости от состояния пациента и степени изменений. В начальных стадиях часто применяются консервативные меры — это могут быть противовоспалительные препараты, физиотерапия и изменения в образе жизни. Если изменения значительные и вызывают проблемы с дыханием, может потребоваться хирургическое вмешательство, такое как ринопластика или секционная резекция. Важно, чтобы план лечения разрабатывался индивидуально врачом-отоларингологом на основе полного обследования.

Как очаговые рубцовые изменения в перегородке могут влиять на качество жизни пациента?

Очаговые рубцовые изменения в перегородке могут значительно повлиять на качество жизни пациента. У многих людей они вызывают затруднения с носовым дыханием, что может приводить к хронической усталости, нарушению сна и общей слабости. Психологический аспект также имеет значение: дискомфорт и эстетические проблемы могут вызывать снижение самооценки и даже депрессию. В таких случаях важно не только физическое лечение, но и поддержка со стороны специалистов, таких как психологи или психотерапевты.