Пароксизмальная форма активности головного мозга характеризуется эпизодическими всплесками активности нейронов, которые могут проявляться в виде судорог, галлюцинаций или других неврологических симптомов. Эти приступы часто связаны с нарушениями в электрической активности мозга и могут быть вызваны различными факторами, такими как травмы, стрессы или болезни.

Диагностика пароксизмальной активности включает в себя электроэнцефалографию (ЭЭГ) и другие нейровизуализирующие методы. Лечение зависит от причины приступов и может включать препараты, направленные на стабилизацию электрической активности мозга, а также изменения в образе жизни и терапии, направленные на предотвращение повторных эпизодов.

- Пароксизмальная форма активности головного мозга характеризуется внезапными и кратковременными всплесками электрической активности.

- Эти эпизоды могут иметь различные проявления, включая судороги и изменения в сознании.

- Часто форма активности ассоциируется с эпилепсией, но может встречаться и при других неврологических расстройствах.

- Диагностика основывается на электроэнцефалографии (ЭЭГ) и клиническом наблюдении.

- Лечение может включать медикаментозную терапию и изменения в образе жизни пациента.

- Контроль и регулярное наблюдение необходимы для предотвращения осложнений и улучшения качества жизни.

Неклассифицированные и не уточненные пароксизмальные состояния

Пароксизмальные состояния – это внезапные и частые эпизоды, сопровождающиеся разными симптомами, которые могут значительно затруднять повседневную жизнь.

Прежде всего, неклассифицированные и неуточненные пароксизмальные состояния создают особую трудность в диагностике и терапии. Их многообразие симптоматических проявлений усложняет установление истинных причин этих состояний.

К основным характеристикам неклассифицированных и неуточненных пароксизмальных состояний относятся:

- Непредсказуемость – эпизоды могут проявляться в любое время и в разных обстоятельствах, что мешает нормальной активности;

- Разнообразие симптомов – в зависимости от конкретного случая они могут проявляться как судороги, головокружение, нарушения речи, ощущение потери сознания и другие;

- Продолжительность – приступы могут быть очень краткими (всего несколько секунд), а могут растягиваться на часы;

- Неясные причины – несмотря на множество исследований, точные причины неклассифицированных и неуточненных состояний остаются неопределенными.

Диагностика и выбор эффективного лечения неклассифицированных и не уточненных пароксизмальных состояний требуют особого внимания со стороны специалистов. Они должны учесть все особенности индивидуального случая и подобрать оптимальную стратегию для каждого пациента.

Если вы столкнулись с неклассифицированными и неуточненными пароксизмальными состояниями, настоятельно рекомендуем обратиться к врачу. Профессиональная медицинская помощь необходима для преодоления этих состояний и возвращения к полноценной жизни.

Неклассифицированные и не уточненные пароксизмальные состояния

Неклассифицированные и не уточненные пароксизмальные состояния являются группой заболеваний, которые проявляются внезапно возникающими и кратковременными эпизодами симптомов. Эти состояния могут иметь различные причины и могут быть связаны с разными системами и органами организма.

Признаки неклассифицированных и не уточненных пароксизмальных состояний:

- Непредсказуемые приступы симптомов;

- Внезапное возникновение и кратковременный характер;

- Разнообразие симптоматических проявлений.

Основные причины неклассифицированных и не уточненных пароксизмальных состояний:

- Стресс и эмоциональное напряжение;

- Нарушения в функционировании нервной системы;

- Гормональные изменения;

- Недостаток сна и усталость;

- Воздействие постоянных раздражителей.

Лечение неклассифицированных и не уточненных пароксизмальных состояний:

Терапия неклассифицированных и неуточненных пароксизмальных состояний должна быть персонализированной, акцентируя внимание на причинах симптомов. Обычно медики рекомендуют следующие подходы:

- Избегать стресса и эмоционального напряжения;

- Соблюдать здоровый образ жизни с регулярными физическими упражнениями и сбалансированным питанием;

- Вести журнал, в котором отмечать возможные триггеры эпизодов;

- Принимать медикаменты, предписанные врачом для облегчения симптомов или предотвращения их проявления.

Для получения точного диагноза и эффективного лечения стоит обратиться к врачу, который проведет нужные обследования и выяснит причины пароксизмальных состояний.

| Наши преимущества | Примеры услуг |

|---|---|

| Комплексный подход к лечению | Медикаментозная терапия |

| Опытные врачи и специалисты | Психотерапевтические методы |

| Индивидуальный подход к каждому пациенту | Физиотерапия и массаж |

| Современное оборудование и технологии | Психологическая поддержка и консультации |

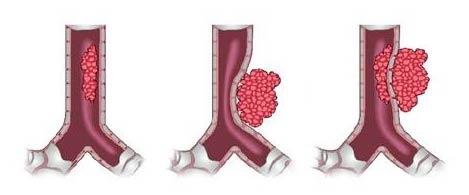

Пароксизмальная форма активности головного мозга представляет собой комплекс нейрофизиологических явлений, который вызывает значительный интерес в нейробиологии и клинической практике. Основное внимание привлекает то, как внезапные и короткие вспышки активности нейронов могут привести к различным проявлениям, включая эпилептические припадки и другие пароксизмальные состояния. Эти эпизоды могут быть вызваны как внутренними, так и внешними факторами, что создает множество вопросов о механизмах их активации и последствий для здоровья пациентов.

С точки зрения диагностики, пароксизмальная активность может быть обнаружена с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ), что позволяет обнаружить характерные изменения в мозговых волнах. Важно понимать, что такие изменения могут быть не только начальным признаком серьезных заболеваний, но и проявлением функциональных нарушений, требующих индивидуального подхода в лечении. Например, некоторые пациенты могут испытывать такие эпизоды без дальнейших клинических проявлений, в то время как другие могут нуждаться в немедленном вмешательстве и длительной терапевтической поддержке.

Исследования в этой области продолжаются, и их результаты могут существенно повлиять на разработку новых подходов к лечению и профилактике различных неврологических заболеваний. Понимание пароксизмальной активности головного мозга может привести к более точной диагностике и улучшению качества жизни пациентов, а также открывает новые горизонты для изучения нейропластичности и механизмов восстановления после неврологических травм. Наша способность управлять этими состояниями напрямую зависит от глубины наших знаний о них, что подчеркивает необходимость дальнейших исследований.

Характер приступов

Пароксизмы могут проявляться следующими симптомами:

- приступообразной головной болью (мигренью);

- обмороками;

- паническими атаками;

- эпилептическими приступами;

- нарушениями сна;

- судорогами;

- тремором;

- ощущением утраты времени и пространства;

- судорожными движениями конечностей;

- остановкой дыхания;

- резким изменением артериального давления и пульса;

- ощущением холодного воздуха по коже.

На электроэнцефалограмме при таких состояниях наблюдаются аномалии в мозговой активности: изменения в волнах, пики, острые волны, патологические комплексы, замедление электрических импульсов. Это говорит о нарушении нормальной работы мозга.

Пароксизмальные нарушения сознания имеют разные симптомы, которые зависят от того, почему они появляются.

Пароксизмы при эпилепсии

Припароксизмальных состояниях приступы могут быть как судорожными (трансовыми), так и бессудорожными (абсансами). Обычно предшествуют сильные визуальные, слуховые и тактильные галлюцинации – аура. Это могут быть запахи, звуки, ощупывания или покалывания. Судороги могут длиться несколько минут и иногда сопровождаются непроизвольным мочеиспусканием, дефекацией, остановкой дыхания и потерей сознания.

Абсанс возникает без предупреждения. Человек внезапно прекращает движение, уставившись в одну точку, не реагируя на окружающие раздражители. Такой ступор длится недолго, после чего состояние нормализуется. Могут происходить множество таких бессудорожных приступов (в отличие от трансов), даже до ста в день.

При панических расстройствах

Такое состояние также называют эпизодической пароксизмальной тревожностью. Ему свойственны спонтанные панические атаки, периодичность которых разная: несколько раз в день, один раз в год или два и продолжаться до часа.

Симптомы панической атаки включают:

- учащенное сердцебиение;

- головокружение;

- тошноту, возможную с рвотой;

- ощущение покалывания или онемения;

- озноб или жар;

- одышку;

- боль в области груди;

- потоотделение;

- тревожность;

- чувство нереальности происходящего;

- предчувствие опасности;

- страх смерти.

Предсказать наступление такого пароксизма невозможно, поэтому индивид живет в постоянном их ожидании, дискомфорте и контролировать себя он не в силах. Это снижает качество жизни, не дает нормально работать и учится, дает толчок к развитию комплексов.

Детские и подростковые пароксизмальные расстройства

Пароксизмальные состояния также присущи детям и подросткам, но у них могут быть и другие проявления.

Расстройства сна

Пароксизмальные нарушениями сознания могут проявляться следующим образом:

- судорогами во время сна;

- лунатизмом;

- вздрагиваниями при засыпании;

- ночными страхами;

- разговорами и криками во сне;

- сонными параличами;

- недостаточной двигательной активностью;

- задержкой дыхания;

- энурезом.

Кошмары во сне сильно пугают малыша и визуально, и физическими проявлениями – скачками давления, сбиванием дыхания, тахикардией, испариной. Свои видения он принимает за настоящие, кстати, такие кошмары могут время от времени повторяться.

Сонный паралич – это тоже весьма мучительное состояние, когда ребенок не может проснуться, с трудом открывает глаза и снова закрывает их, оставаясь при этом неподвижным.

Что касается непроизвольного мочеиспускания (энуреза), то специалисты считают его следствием нарушения функций нервной системы. Просто полный мочевой пузырь вовремя не дает сигнал об этом в мозг, поэтому обратный, в необходимости его опорожнить, не приходит.

Больной может проснуться не отдохнувшим, уставшим и вялым, с головной болью, капризным.

Пароксизмальная тахикардия

Этот тип приступа проявляется учащением сердцебиения, достигающего 200 ударов в минуту у маленьких деток и 150-160 у подростков. Он начинается и заканчивается резко, приступ может продолжаться несколько часов.

Легкое головокружение

Свойственно малышам в возрасте от одного года до трех лет. Приступ короткий – от секунд до нескольких минут, появляется 1–4 раза в месяц. Ребенок становится бледным и сильно потеет, однако сознание у него сохраняется. При этом есть опасность, что от головокружения он может упасть.

С возрастом все эти приступы могут пройти, однако если их игнорировать и не лечить, можно столкнуться с рядом возможных последствий:

- изменение психической деятельности;

- снижение памяти;

- агрессивность;

- гнусные нарушения речи;

- усугубление имеющихся заболеваний.

Родителям следует понимать: наличие пароксизмального расстройства может сигнализировать о серьезной патологии у ребенка. Поэтому при появлении указанных выше симптомов следует незамедлительно обратиться к врачу.

Классификация

В зависимости от течения состояния выделяют:

- пароксизмальная вегетососудистая дистония (симптомы проявляются эпизодически);

- перманентная вегетососудистая дистония (симптомы присутствуют постоянно).

Если присутствуют признаки, характерные для обоих типов, то говорят о перманентно-пароксизмальном течении, при котором на фоне вяло текущей симптоматики происходят пароксизмы.

Выделяются несколько категорий кризов:

- Вагоинсулярные пароксизмы. Характерны снижение артериального давления, изменения сердечного ритма (брадикардия/тахикардия), головокружение и потливость. Обмороки входят в этот тип пароксизмов.

- Симпатико-адреналовые пароксизмы. Для этого типа присуща гипертермия, учащенное сердцебиение, повышение артериального давления, сопутствующее ознобное состояние, боль в области сердца. Приступы обычно завершаются выделением светлой мочи в большом объеме.

- Смешанные пароксизмы. Сочетают признаки предыдущих двух типов, симптомы могут меняться между собой, у разных людей приступы могут происходить как в день, так и в ночь.

Причины

Пароксизмы чаще всего являются свидетельством различных заболеваний. Они могут отражать дисфункцию вегетативной нервной системы.

Пароксизмы запускаются на фоне неврозов и некоторых органических поражений головного мозга:

- дисфункция вестибулярного аппарата;

- гипоталамические нарушения.

Иногда приступы могут сопутствовать мигрени и височной эпилепсии, пароксизмальная аффекция может также инициироваться аллергическими реакциями.

Пароксизмальная форма активности головного мозга

Деменции имеют сложный патофизиологический механизм, который затрагивает нейронные и проводящие структуры головного мозга, поэтому для их точной диагностики используются различные электроэнцефалографические методы.

Мы изучали биотоки головного мозга у 460 больных с различными формами деменции. В 1-ю группу было включено 104 человека с дегенеративными деменциями (болезни Альцгеймера, Пика, Гентингтона и Вильсона — Коновалова). Во 2-й группе (сосудистые деменции) было 120 человек, 3-ю группу составили 48 больных с радиационной деменцией. В 4, 5, 6 и 7-ю группы вошли больные соответственно с алкогольной (50 человек), травматической (50), эпилептической (52) и инфекционной (36) деменцией.

Анализ визуальных данных электрофизиологических записей биотоков мозга у пациентов позволил выделить 6 категорий ЭЭГ (см. табл. 1). Первая категория (30 ЭЭГ) показала нормальную или близкую к норме электрическую активность. На этих записях преобладал а- или b-ритм с отчетливыми зональными различиями и стандартными амплитудными значениями (а-ритм – 60-100 мкВ, b-ритм – 25-30 мкВ).

Световой раздражитель вызывал реакцию десинхронизации. Однако у многих больных этой группы отмечалась заметная полиритмия доминирующего ритма.

У большинства пациентов были зафиксированы изменения в ЭЭГ, проявляющиеся в виде диффузной дезорганизации полиморфного типа, что включало дизритмии и различные пароксизмальные особенности.

Дизритмический тип делился на два варианта: низкоамплитудный и высокоамплитудный.

Низкоамплитудно-дизритмичный вариант был отмечен у 99 больных. Он характеризовался полиморфной q-, a-и b- активностью с амплитудой не более 40-50 мкВ. Отмечались сглаженность регионарных различий ритмики и снижение реактивности на все виды функциональных проб.

Высокоамплитудный дизритмический вариант наблюдался у 90 больных. Этот вариант ЭЭГ отмечался полиморфной d- и q-активностью с амплитудой до 150-200 мкВ. Были выявлены ощутимые изменения в частотном спектре, которые смещались в сторону медленных волн. Реакция на функциональные тесты была значительно уменьшена, а регионарное распределение ритмов микроскопически нарушено.

Пароксизмальные проявления по характеру пароксизмов и их локализации были разделены нами на три типа (см. табл. 1). К четвертому типу было отнесено 45 ЭЭГ с локальной или односторонней пароксизмальной активностью. Эта пароксизмальность проявлялась в диапазоне a-,d-, и q- -частот с закругленными, неострыми, вершинами, без включения спайков или острых волн.

Пятый тип (25 ЭЭГ) представлял собой симметричную двустороннюю пароксизмальную активность в диапазонах a-, d- и q-частот с округлыми, неострыми вершинами.

Шестой тип (121 ЭЭГ) включал ЭЭГ с эпилептической активностью в d- и q-диапазонах, характеризующейся острыми вершинами, которые проявлялись как отдельные волны, «пачки» волн, а также комбинации острая волна — медленная волна, спайк — волна или полиспайк — волна. Пространственное распределение этих волн варьировало.

У больных с различными формами деменций компьютерный анализ позволил выделить две группы наиболее информативных параметров биоэлектрической активности головного мозга. Первая группа объединила параметры ЭЭГ, отражающие частотно-амплитудные характеристики биоэлектрической активности головного мозга (БАГМ), вторая группа — параметры пространственно-временной организации ЭЭГ. К первой группе относятся показатели мощности спектра основных ритмов ЭЭГ, а ко второй — коэффициенты межполушарной асимметрии.

Средние значения относительной мощности спектров a-, d- и q-ритмов, а также коэффициенты асимметрии представлены в табл. 2.

Как видно из табл. 1 и 2, в группе больных с дегенеративными формами деменций наиболее часто выявлялись изменения высокоамплитудно-дизритмичного (28,8%) и низкоамплитудно-дизритмичного (25%) типа. Более 37% ЭЭГ носили пароксизмальный характер, более половины из них имели выраженный эпилептиформный вид.

Наиболее тяжелые отклонения на ЭЭГ отмечены у пациентов с болезнью Хантингтона и болезнью Вильсона — Коновалова. Условно нормальный тип ЭЭГ был обнаружен лишь у 8,65% больных, среди которых 7 человек с болезнью Альцгеймера, 1 с болезнью Хантингтона и 1 с болезнью Вильсона — Коновалова. Большинство из этих пациентов имели «легкую», невыраженную деменцию.

В этой группе наблюдалось значительно статистически значимое (p < 0,001) снижение количества a- и b-ритмов и заметное увеличение представительства q- и, особенно, d-ритмов.

Несмотря на то что коэффициент межполушарной асимметрии в этой группе был снижен незначительно, отмечались выраженные изменения пространственно-временной организации БАГМ за счет более грубого нарушения параметров ЭЭГ в передних отделах головного мозга.

Кроме того, у данной группы пациентов было замечено резкое снижение реактивности ЭЭГ на световые и звуковые раздражители, хотя при гипервентиляции возникала значительная пароксизмальная активность, включая эпилептиформные проявления.

В группе больных с сосудистой деменцией также наиболее часто наблюдались высокоамплитудно-дизритмичный (27,5%) и низкоамплитудно-дизритмичный (26,7 %) типы ЭЭГ. Пароксизмальная БАГМ имела место у 39,2% больных, причем у большей части из них носила эпилептиформный характер. Наиболее грубые нарушения БАГМ отмечались у больных с мультиинфарктной и стратегически инфарктной деменцией. Условно нормальный тип ЭЭГ был отмечен лишь у 8 больных.

Общая мощность спектра a- и b-ритмов у данной группы была значительно ниже (p < 0,01) по сравнению с контрольной выборкой. В то же время, наблюдалось резкое увеличение относительной мощности патологических d- и q-ритмов.

Асимметрия биоэлектрической активности полушарий мозга также была существенно превышена (p < 0,05) по сравнению с нормальными значениями, особенно выразительно это проявлялось в группе с деменцией, вызванной стратегическими инфарктами.

Как и в предыдущей группе, у больных с сосудистой деменцией отмечались сглаженность регионарных различий ритмики и снижение реактивности на все виды функциональных проб.

Среди пациентов с радиационными деменциями в 62,6% случаев выделялись различные формы пароксизмальной активности: локально-пароксизмальная (18,8%), двусторонне-пароксизмальная (16,7%) и эпилептиформная (27,1%). Низкоамплитудно-дизритмичный тип регистрировался у 18,8% больных, в то время как высокоамплитудно-дизритмичный — у 12,5%. Условно нормальный тип ЭЭГ встречался лишь у 6,25% пациентов.

Мощность спектра a-ритма была ниже, чем в контрольной группе, однако достоверно (р < 0,05) выше, чем в двух предыдущих группах. Относительная мощность спектра b-ритма была достоверно (р < 0,05) ниже, а мощность патологических d- q-ритмов — достоверно (р < 0,05) выше, чем в контрольной группе.

Коэффициент межполушарной асимметрии не имел значительных отклонений от нормы, но пространственно-временная организация биоэлектрической активности мозга была нарушена вследствие выраженной пароксизмальной активности передней части мозга. На все виды раздражителей мозг этих пациентов реагировал возникновением пароксизмальной активности.

В случаях алкогольной токсической деменции у 58% пациентов была зафиксирована пароксизмальная биоэлектрическая активность. Локальные пароксизмы (чаще всего в височной зоне) наблюдались у 16% больных, эпилептиформные – у 22%. Дизритмический тип ЭЭГ наиболее часто имел низкую амплитуду (20%) по сравнению с высокоамплитудным (14%). У 8% пациентов удалось зарегистрировать условно нормальный тип.

Относительная мощность спектра a-ритма была ниже, чем в контрольной группе, но выше, чем у больных с дегенеративными и сосудистыми деменциями. Подобная закономерность наблюдалась и в отношении мощности b-ритма. Мощность q- и d-ритмов была статистически достоверно (р < 0,05) выше, чем в норме.

Коэффициент межполушарной асимметрии находился в пределах нормального диапазона. Наблюдалась сглаженность различий в биоэлектрической ритмике. Функциональные пробы вызывали пароксизмальную активность.

Как видно из табл. 1 и 2, в группе больных с травматической деменцией наиболее часто имела место пароксизмальная БАГМ (76%). Эпилептиформная наблюдалась у 30%, двусторонне-пароксизмальная — у 32% и локально-пароксизмальная — у 14% больных. Низкоамплитудно- и высокоамплитудно-дизритмичные типы ЭЭГ-изменений отмечались только у 18% больных, условно нормальный тип ЭЭГ — у 6%.

В этой категории пациентов также отмечалось статистически значимое (p < 0,05) снижение относительной мощности a- и b-ритмов и возрастание паталогических d- и q-ритмов. В этой группе имела место серьезная дезорганизация пространственно-временной структуры биоэлектрической активности, что подтверждается выраженной межполушарной асимметрией и сильными пароксизмальными проявлениями передней части мозга.

На все виды раздражителей мозг пациентов с травматической деменцией реагировал возникновением пароксизмальной биоэлектрической активности.

У больных с эпилептической деменцией отмечалась только пароксизмальная активность. У 63,5% больных была эпилептиформная активность с острыми вершинами в виде отдельных волн, «пачек» волн, а также комплексов острая волна — медленная волна или спайк — волна.

У 25% лиц наблюдалась двусторонняя пароксизмальная активность с округлыми верхушками. У 11,5% больных была зафиксирована локальная или односторонняя пароксизмальная активность также с округлыми вершинами.

Усредненные показатели относительной мощности спектров a- и b-ритмов в этой группе больных были достоверно (р < 0,05) ниже, чем в контрольной группе, а мощность патологических q- и d-ритмов была выше, чем в норме.

Пространственно-временная организация биоэлектрической активности мозгов у пациентов с эпилептической деменцией была значительно нарушена, что обусловлено выраженной межполушарной асимметрией и эпилептическими пароксизмальными проявлениями в разных областях мозга.

Функциональные испытания у данной группы вызывали пароксизмальную активность в виде острых волн или комбинаций острая волна — медленная волна и спайк — волна.

У больных с инфекционной деменцией доминировал (47,2%) низкоамплитудно-дизритмичный тип БАГМ. На втором по частоте месте (27,8%) был высокоамплитудно-дизритмичный тип ЭЭГ. Пароксизмальные формы БАГМ отмечались лишь у 13,9% больных. Пароксизмальная активность регистрировалась в виде диффузных билатерально-синхронных a-веретен, медленных деформированных низковольтных комплексов в ритме d- и q-волн, мономорфных и полиморфных высокоамплитудных выбросов, островолновых гиперсинхронных преимущественно групповых комплексов типа пик — волна. Условно нормальный тип ЭЭГ выявлен у 8,3% больных.

Мощность a- и b-ритмов оказалась ниже, чем в контрольной группе, однако эти отличия не достигали уровня статистической значимости (p > 0,05). В то же время, мощность q- и d-ритмов была статистически значимо (p < 0,05) выше, чем в контрольной выборке.

Коэффициент межполушарной асимметрии статистически недостоверно отличался от нормы. Гипервентиляционная нагрузка в большинстве случаев приводила к усилению или появлению пароксизмальной активности.

При оценке биоэлектрической активности у пациентов с различными формами деменции следует отметить, что между ними нет принципиальных различий. В большинстве случаев преобладают низкоамплитудные и высокоамплитудные дизритмичные типы ЭЭГ. Разнообразные пароксизмальные формы занимают второе место по частоте встречаемости. В случае с эпилептической деменцией были зарегистрированы только ЭЭГ данного типа. Условно нормальная активность обнаруживалась не более чем у 9% всех пациентов.

Во всех случаях наблюдается серьезное нарушение пространственно-временной организации биоэлектрической активности, связанное с межполушарной асимметрией и более выраженной дезорганизацией в передних областях мозга.

Реактивность головного мозга на функциональные нагрузки была резко снижена, однако в ответ на сильные раздражители появлялась пароксизмальная БАГМ.

Фоновая ЭЭГ выступает своего рода индикатором, отображающим функциональное состояние глубоких структур мозга, поэтому выявленные состояния биоэлектрической активности можно рассматривать как признак нарушения функционирования стволово-таламически-кортикальных и комиссуральных механизмов церебральной гомеостаза.

Диагностика Детской эпилепсии с пароксизмальной активностью на ЭЭГ в затылочной области:

Диагноз основывается на клинических данных и ЭЭГ, напоминающих таковую при роландической эпилепсии, только с другой локализацией. Локальные пики и комплексы пик-волн в одном полушарии или в двух, но с односторонним преобладанием в затылочных отведениях, которые в 38% случаев сочетаются с генерализованными билатеральными комплексами «пик-волна», «полипик-волна».

Пароксизмальная активность часто проявляется в виде серий сразу после того, как глаза закрыты, и может исчезнуть при их открытии. Эпилептиформные изменения на электроэнцефалограмме (ЭЭГ) и даже клинические приступы нередко могут быть спровоцированы фотостимуляцией. Однако приступная активность на ЭЭГ бывает не всегда. В то же время затылочная пик-волновая активность фиксируется на ЭЭГ у здоровых детей при резком ухудшении зрения, а также при синдроме Леннокса — Гасто, симптоматической затылочной эпилепсии и височной эпилепсии, и может возникать при осложненной базиллярной мигрени.

Дифференциальная диагностика

Дифференциальная диагностика должна осуществляться: в ранних стадиях — с учетом нарушений мозгового кровообращения, а в поздних — с симптоматической затылочной эпилепсией и парциальной эпилепсией, связанной с двусторонними затылочными кальцификатами (например, при целиакии или после операций на сердце), митохондриальными заболеваниями, такими как синдром MELAS, лактатацидозом, гиперглицинемией, миоклонус-эпилепсией Лафора, а также паразитарными инфекциями и мигренью. Важно различать галлюцинации, возникающие при эпилепсии и мигрени: для эпилепсии характерны многокрасочные перспективные галлюцинации и сферические изображения, в то время как мигрени чаще сопутствуют плоские, черно-белые и линейные образы. Рекомендуется проводить МРТ в любых случаях затылочной эпилепсии.

Прогноз

При начале до 10 лет прогноз более благоприятный. Если ранний дебют, то обычно к 12 годам наступает полная ремиссия. Причиной синдрома затылочной эпилепсии с резистентностью к лечению могут быть кортикальные дисплазии. В случае синдромов, в клинической картине преобладают симптомы выпадения (амавроз, гемианопсия), а не раздражения (фотопсии).

Лечение Детской эпилепсии с пароксизмальной активностью на ЭЭГ в затылочной области:

Первостепенными средствами лечения являются Вальпроат, а В Европе — Султиам (Осполот), Ламиктал, Карбамазепин. В качестве средств второго выбора применяются Бензодиазепины (например, Клобазам) и комбинированная терапия.

Если Вами ранее были выполнены какие-либо исследования, обязательно возьмите их результаты на консультацию к врачу. Если исследования выполнены не были, мы сделаем все необходимое в нашей клинике или у наших коллег в других клиниках.

Что насчет вас? Необходимо внимательно оценивать общее состояние вашего здоровья. Многие люди пренебрегают симптомами заболеваний и не понимают, что некоторые из них могут представлять серьезную угрозу для жизни. Существуют заболевания, которые изначально могут не проявляться в нашем организме, однако позже оказывается, что лечить их уже слишком поздно.

Каждое заболевание обладает определенными признаками и характерными внешними проявлениями, которые известны как симптомы. Выявление симптомов — это первый шаг к диагностике заболеваний. Чтобы предотвратить серьезные болезни и поддерживать здоровье, важно регулярно проходить медицинские обследования несколько раз в год.

Вопросы по теме

Какие факторы могут провоцировать пароксизмальную активность головного мозга?

Пароксизмальная активность головного мозга может вызываться множеством факторов, включая стресс, усталость, недосыпание, а также чрезмерное употребление кофеина и алкоголя. Наличие различных заболеваний, таких как эпилепсия, расстройства сна или травмы головы, также может стать катализатором для возникновения подобных состояний. У некоторых людей пароксизмы могут возникать в ответ на специфические триггеры, такие как яркий свет или яркие звуки.

Как можно справиться с пароксизмальной активностью головного мозга в повседневной жизни?

Существует несколько методов, которые могут помочь управлять пароксизмальной активностью в повседневной жизни. Прежде всего, важно наладить режим сна и отдыха, чтобы минимизировать эффект усталости на мозг. Практики релаксации, такие как медитация и йога, также могут быть полезны. Спортивные тренировки на свежем воздухе способствуют улучшению мозговой активности и снижают уровень стресса. Важно также избегать провоцирующих факторов, таких как алкоголь и стимуляторы, а при необходимости консультироваться с врачом для выбора оптимального лечения.

Какую роль играют исследования пароксизмальной активности?

Исследования пароксизмальной активности головного мозга имеют ключевое значение для нейронауки, так как они позволяют глубже понять механизмы возникновения различных неврологических расстройств. Такие исследования помогают определить физиологические и биохимические процессы, отвечающие за эпилепсию, мигрени и другие расстройства. В результате можно разрабатывать новые методы лечения и профилактики, а также повышать осведомленность о состоянии мозга. Это знание способствует развитию более эффективных терапий и улучшает качество жизни людей с подобными состояниями.