Перивентрикулярный очаг в правой височной области может свидетельствовать о наличии патологии, связанной с нарушением мозгового кровообращения или воспалительными процессами. Такие очаги часто возникают в результате ишемии или гипоксии, а также могут быть связаны с демиелинизирующими заболеваниями, такими как рассеянный склероз.

Диагностика таких изменений обычно включает МРТ головного мозга, что позволяет оценить размер и характер очага. В зависимости от причин его возникновения, лечение может варьироваться от наблюдения до применения медикаментозной терапии, направленной на улучшение кровообращения и снижение воспалительных процессов.

- Перивентрикулярный очаг в правой височной области — это аномальное образование вокруг вентрикула головного мозга.

- Часто наблюдается при различных неврологических заболеваниях и может указывать на поражение белого вещества.

- Может вызывать клинические симптомы, такие как нарушения памяти, речи и моторики.

- Диагностика включает нейровизуализацию, в частности МРТ головного мозга.

- Лечение зависит от причины появления очага и может включать медикаментозную терапию и реабилитацию.

- Важно своевременно выявлять и оценивать перивентрикулярные изменения для предотвращения осложнений.

Перивентрикулярный очаг в правой височной области

Существуют два основных типа:

• Демиелинизирующие.

• Дистрофические (также известные как: дисциркуляторные, сосудистые, очаги глиоза, резидуальные).

Демиелинизирующие

На результатах МРТ доктор обязательно отметит, что эти изменения имеют указанные характеристики. В данном случае может быть поставлен под сомнение диагноз рассеянного склероза, ОРЭМ и прочее.

Кроме того, потребуется провести МРТ головного мозга с контрастированием, а также МРТ спинного мозга. Повторное обследование следует сделать через 3-6 месяцев для оценки динамики изменений и сопоставления с симптомами — окончательный диагноз РС устанавливается спустя 1-2 года. Более детальную информацию можно найти в другом разделе.

Дистрофические изменения

Эти изменения чаще всего происходят в подкорковых зонах больших полушарий («субкортикально») и в области, окружающей желудочки в центральной части мозга («перивентрикулярно»). Они возникают в местах, где мозговое вещество контактирует с ликвором. В большинстве случаев они единичные и имеют размер до 5 мм.

В этом случае нейроны заменяются на клетки глии, которая проводит электрические стимулы, но не выполняет задачи нейронов.

Позитивный момент: благодаря свойству нейропластичности, соседние нейроны могут компенсировать функции утраченных клеток. Однако, как говорится, если один работник трудится за двоих, то и потребности у него будут двойные. В противном случае он тоже может пострадать, а количество и размер очагов патологии могут возрасти.

Пациенту может быть поставлен диагноз ЦВБ (цереброваскулярная болезнь), ХИГМ (хроническая ишемия головного мозга), ДЭП (дисциркуляторная энцефалопатия) и т.д.; это, как правило, те хронические состояния, которые не вызывают особой симпатии у врачей.

Эти изменения обычно считаются нормальными для пожилых людей в возрасте 60-74 лет и стариков 75-89 лет. Однако в моей практике были случаи выявления таких изменений и у гораздо более молодых пациентов.

Симптоматика варьируется от полного отсутствия жалоб до разнообразных проявлений: головная боль, головокружение, метеочувствительность, проблемы со сном, памятью, вниманием и т.д. Естественно, это зависит от количества и объема очагов.

Причины:

• проблемные роды у мамы

• атеросклероз сосудов;

• перенесенные травмы головы или воспалительные процессы в мозге и его оболочках;

• резкие колебания артериального давления;

• изначально очень низкое (ниже 90/60) или повышенное (выше 140/90) давление

• метаболические нарушения (диабет, повышенный уровень гомоцистеина, дислипидемия и т.д.) и заболевания внутренних органов;

• ревматические болезни сосудов.

При отсутствии питательной поддержки и корректировки артериального давления, уровня сахара и гомоцистеина в крови, ее реологии, лечения атеросклероза и других факторов может произойти прогрессия до инсульта или деменции (это не случится завтра или через месяц, на это потребуется много лет).

Субкортикальные и перивентрикулярные очаги для меня — это:

• признак застоя в черепной коробке, так как где ликвор оказывает давление на мозговое вещество, туда хуже поступает кровь (особенно если в заключении МРТ указывается на «расширение»);

• нарушения питания нейронов, как минимум поискать основные дефициты (д3, магний, омега 3, вит. В, железо, цинк, фосфолипиды, жирорастворимые витамины и т. д.)

• необходимость регулярно заботиться о трофике нервной системы (все нейротрофические препараты);

• часто страдает функция очищающей глимфатической системы на фоне внутричерепного застоя.

Выводы:

• сам по себе глиоз и очаги дистрофические не страшны, если они немногочисленны, мозг компенсирует функции павших (если не было инсульта с обширной зоной повреждения, об инсульте в другой раз) и вы можете даже не знать о них до МРТ

• необходимо улучшить питание соседних нейронов;

• вероятнее всего, существует застой (см. пост про сосуды глазного дна с широкими венами);

• если повреждение системы изолировано (без паразитов, тяжёлых металлов, системного воспаления и т.д.), то ежегодное назначение поликлиники весной и осенью витаминов В12, В9, В6, В1, а также мексидола, актовегина, кортексина, глиатилина, винпоцетина и эскузана будет крайне полезно для самочувствия.

Все рекомендации, касающиеся ЗОЖ, правильного питания, своевременного заполнения дефицитов, работы с печенью, кишечником, очагами хронической инфекции, физических нагрузок для улучшения кровообращения и т.д., позволяют предотвратить развитие и прогрессирование патологии!

Если же улучшений не наблюдается, потребуется более детальное обследование — анализы (гомоцистеин, свёртываемость, СРБ, ферритин, общий белок, сахар, общий анализ крови и др.), УЗИ внутренних органов, копрограмма, оргкислоты и т.д.

Тема на самом деле очень обширная. Делали МРТ? Были очаги? Что назначали, что помогало?

Виды очагов на МРТ головы

Цвет изображения нормальных мозговых структур и патологических изменений определяется используемой программой. При сканировании в ангиорежиме, включая применение контраста, на снимках проявляется разветвленная сеть артерий и вен. Очаговые изменения могут быть разных типов, и основываясь на их характеристиках, врач может предположить природу образованных очагов.

Патология мозгового вещества негативно сказывается на свойствах поражённых участков, что проявляется резкой изменчивостью МР-сигнала по сравнению со здоровыми областями. Использование определённых последовательностей (диффузионно-взвешенные, FLAIR и т.д.) или контрастирования позволяет более детально визуализировать локальные изменения. Это означает, что если рентгенолог рассматривает результат МРТ с единичным очагом, для более детального анализа будут применены различные режимы сканирования или контрастирование.

Сравнивая изменения с здоровыми участками мозга, выделяют гипер-, гипо- и изоинтенсивные зоны (соответственно яркие, темные и имеющие такой же цвет, как соседние структуры).

Гиперинтенсивные очаги

Выявление гиперинтенсивных, т. е. ярко выделяющихся на МР-сканах, очагов заставляет специалиста подозревать опухоль головного мозга, в том числе метастатического происхождения, гематому (в определенный момент от начала кровоизлияния), ишемию, отек, патологии сосудов (каверномы, артерио-венозные мальформации и пр.), абсцессы, обменные нарушения и т. п.

Субкортикальные очаги

Поражение белого вещества головного мозга обычно охватывает изменения подкорковых структур. Обнаруженные при МРТ субкортикальные очаги свидетельствуют о локализации повреждения прямо под корой. Если видно множество юкстакортикальных зон повреждений, можно заподозрить наличие демиелинизирующего процесса (к примеру, рассеянного склероза). В случаях, связанных с данной патологией, деструктивные процессы происходят в разных участках белого вещества, включая области непосредственно под корой мозга. Перивентрикулярные и лакунарные очаги, как правило, обнаруживаются при ишемических процессах.

Очаги глиоза

При повреждении мозговой ткани активируются компенсаторные механизмы. Уничтоженные клетки замещаются глиальными структурами. Глия обеспечивает передачу нервных импульсов и участвует в обменных процессах. Благодаря этим механизмам мозг имеет возможность восстанавливаться после травм.

Наличие глиозных очагов указывает на предшествующее разрушение мозгового вещества по следующим причинам:

- родовые травмы;

- гипоксические процессы;

- наследственные патологии;

- гипертония;

- эпилепсия;

- энцефалит;

- интоксикация организма;

- склеротические изменения и др.

Оценка количества и размеров изменённых участков помогает в определении масштабов повреждения мозга. Динамическое наблюдение позволяет отслеживать скорость прогрессирования патологии. Однако при анализе зон глиоза невозможно точно установить причину разрушения нервных клеток.

Очаги демиелинизации

Некоторые заболевания нервной системы сопровождаются повреждением глиевой оболочки длинных отростков нейронов. Это ведет к нарушениям в проведении импульсов. Такое состояние может проявляться неврологической симптоматикой разной степени выраженности. Демиелинизация нервных волокон может происходить в результате:

- мультифокальной лейкоэнцефалопатии;

- рассеянного склероза;

- диссимилирующего энцефаломиелита;

- болезни Марбурга, Девика и других.

Обычно очаги демиелинизации выглядят как множественные мелкие участки гиперинтенсивного МР-сигнала, расположенные в одном или нескольких отделах головного мозга. По степени их распространенности, давности и одновременности возникновения врач судит о масштабах развития заболевания.

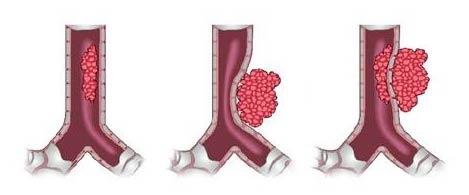

Очаг сосудистого генеза

Недостаточная мозговая циркуляция приводит к ишемии церебрального вещества, что вызывает изменения в его структуре и утрату функциональности. Ранняя диагностика сосудистых заболеваний может предотвратить инсульт. Очаговые изменения дисциркуляторного характера выявляются у большей части пациентов старше 50 лет. В дальнейшем такие участки могут способствовать дистрофии мозговой ткани.

Заподозрить нарушения мозгового кровообращения можно по очаговым изменениям вокруг периваскулярных пространств Вирхова-Робина. Эти пространства представляют собой небольшие полости вокруг сосудов мозга, заполненные жидкостью, ицикоторые играют роль в питании тканей и процессах иммунной регуляции (гематоэнцефалический барьер). Появление гиперинтенсивного МР-сигнала указывает на расширение периваскулярных пространств, которые в норме недоступны для визуализации.

Иногда при МРТ мозга можно обнаружить множество очагов в лобной доле или в глубоких отделах полушарий, что может указывать на нарушения церебральных сосудов. Эта информация часто уточняется при МР-сканировании в ангиорежиме.

Очаги ишемии

Нарушения мозгового кровообращения приводят к кислородному голоданию тканей, что может спровоцировать их некроз (инфаркт). Ишемические очаги при Т2 взвешенных последовательностях выглядят как зоны с умеренно гиперинтенсивным сигналом неправильной формы. На более поздних сроках при проведении в Т2 ВИ или FLAIR режиме МРТ единичный очаг приобретает вид светлого пятна, что указывает на усугубление деструктивных процессов.

Перивентрикулярный очаг в правой височной области – это важная находка, требующая внимательной интерпретации и оценки. Как эксперт в области нейроимиджинга, я отмечаю, что такие очаги могут свидетельствовать о различных патологиях, включая демиелинизирующие заболевания, а также сосудистые нарушения. Обращая внимание на локализацию очага, необходимо учитывать, что правосторонние височные структуры играют ключевую роль в функциональных процессах, связанных с речью и памятью.

Важным аспектом является идентификация характера перивентрикулярного очага. Часто на МРТ такие образования представлены как гипоинтенсивные зоны на Т1-весах и гиперинтенсивные на Т2-весах, что подтверждает наличие жидкости, отека или демиелинизации. Помимо визуализации, следует провести дифференциальную диагностику, чтобы исключить возможность опухолевого процесса или сосудистой патологии, например, лакунарного инсульта. Для этого может потребоваться комплексная оценка истории болезни пациента и клинических проявлений.

Также необходимо учитывать динамику состояния пациента и возможные изменения в размерах или характеристиках очага. Наличие сопутствующих симптомов, таких как когнитивные нарушения или эпилептические приступы, может указывать на более серьезные неврологические расстройства. В таких случаях целесообразно провести дополнительные диагностические исследования и, при необходимости, включить пациента в наблюдение с регулярной повторной визуализацией для мониторинга изменений в легкости или динамике перивентрикулярного очага.

Что означают белые и черные пятна на снимках МРТ?

Зоны с измененным МР-сигналом могут указывать на:

- ишемию тканей;

- отеки;

- некроз;

- гнойное расплавление;

- опухолевую трансформацию;

- метастатическое поражение;

- глиоз;

- демиелинизацию;

- дегенерацию и другие.

Специалист-рентгенолог описывает интенсивность сигнала, размеры и локализацию очагов. С учетом полученной информации, жалоб пациента и результатов предыдущих обследований, врач может предположить природу обнаруженных изменений.

Очаговые изменения мозга на МРТ при нейродегенеративных заболеваниях

Нейродегенеративные (дистрофические) заболевания центральной нервной системы характеризуются прогрессирующим разрушением нейронов с развитием деменции, чаще всего по типу болезни Альцгеймера. Исследование очагов в головном мозге при этих патологиях с использованием магнитного поля становится актуальной задачей современной медицины.

Во время рутинной томографии у таких пациентов наблюдается расширение желудочков и перивентрикулярных пространств, а также участки атрофии белого вещества полушарий, особенно в лобных, теменных и височных долях. Указанные изменения на МРТ зачастую сопровождаются признаками микроангиопатии.

На изображении: слева — белое вещество полушарий в норме, справа — изменения при болезни Альцгеймера.

Высокой информативностью в диагностике нейродегенеративных заболеваний головного мозга обладает функциональная магнитно-резонансная томография с картированием церебральных тканей. Метод заключается в определении разности потребления кислорода крови здоровыми и поврежденными нейронами. Нормальная или повышенная перфузия в тех или иных зонах полушарий указывает на интенсивную работу клеточных структур, что отражается на мониторе в виде измененных МР-сигналов. У пациентов с болезнью Альцгеймера часто обнаруживают снижение или отсутствие активности медиальных отделов височных долей и гиппокампа.

Диффузно-тензорная магнитно-резонансная томография (МРТ) представляет собой еще один способ диагностики очагов в головном мозге. Метод основан на математическом анализе движения молекул воды в изучаемой зоне. У пациентов с нейродегенеративными заболеваниями часто наблюдаются изменения уровней диффузии в определенных областях серого вещества мозга.

На сегодняшний день методы магнитно-резонансной томографии рассматриваются как вспомогательные и не имеют единого стандартизированного протокола для обработки данных. Результаты функциональных и диффузно-тензорных МРТ необходимо сопоставлять с клинико-лабораторными данными, чтобы подтвердить диагноз болезни Альцгеймера.

Проведение МРТ при очагах в мозге

Перед проведением МРТ важно учитывать противопоказания, к которым относятся:

- вес пациента более 120 кг (для аппаратов с замкнутым контуром);

- наличие металлических предметов в теле, таких как кардиостимуляторы, инсулиновые помпы, зубные протезы и брекеты;

- беременность в первом триместре;

- клаустрофобия, если нельзя применить седативные препараты для снятия тревожного состояния.

В случае необходимости получения снимков очагов в белом веществе с контрастным усилением дополнительным ограничением выступает аллергия на компоненты препарата.

Процесс МР-сканирования исследуемой области занимает от 15 до 40 минут, на протяжении которого необходимо сохранять неподвижность.

После завершения исследования, специалист передает пациенту диск с записями изображений и заключение. В современных медицинских центрах имеется возможность получить срезы патологических очагов и белого вещества полушарий, а Врачебное заключение по электронной почте (рекомендуется заранее уточнить эту возможность).

Очаги сосудистого генеза на МРТ головного мозга: что это такое

Сосудистые изменения являются симптомом, возникающим из-за различных патологий сосудов и выявляемым на МРТ. Области сосудистого генеза демонстрируют участки повреждения белого вещества. Этот процесс объясняется тем, что при нарушенном кровоснабжении мертвые нейроны заменяются глией, что приводит к глиозу — компенсаторному механизму, поддерживающему функциональность мозга.

В зависимости от характера поражения различают:

- Общие неврологические изменения сопровождающиеся рвотой, мигренью, головокружением.

- Очаги поражения, симптомы которых зависят от раненой области. Следует отметить, что мелкоочаговая лейкоэнцефалопатия сосудистого генеза — это повреждение белого вещества, чаще встречающееся у пожилых людей, может приводить к деменции.

Классификация может быть следующей:

- Транзиторные нарушения. Патология обратима, необходимо оперативное обращение к врачу. Поражаться могут как большие области, так и небольшие очаги. У пациентов часто наблюдаются потеря чувствительности и сильные головные боли.

- Сужение сосудов. Уменьшение просвета приводит к серьезным нарушениям, лечение может требовать много времени, иногда нужно оперативное вмешательство.

- Разрыв аневризмы. Опасное состояние, которое связано с кровотечением в мозгу.

Кроме того, ишемический инсульт также классифицируется как отдельная патология. Симптоматика данного состояния зависит от локализации поражения.

Симптомы при очагах сосудистого генеза на МРТ головного мозга

Пациенты часто приводят множество жалоб перед направлением на МРТ, в результате чего выявляется сосудистый генез. Однако некоторые люди могут не придавать значения своему состоянию здоровья: они могут купировать боль обезболивающими, а усталость объяснять переутомлением или погодными условиями.

Какие признаки сопровождают наличие сосудистого генеза:

- Головная боль — может быть пульсирующей, тяжело ощущаемой, тупой или в виде чувства «тяжелой головы», часто усиливается при кашле, чихании или в определенных положениях.

- Эмоциональная нестабильность, раздражительность, повышенная чувствительность к свету и звуку.

- Постоянное или периодическое повышение артериального давления до 140 мм рт. ст.

- Нарушения зрения и слуха.

- Шаткая походка, вызванная несогласованными движениями.

- Проблемы с памятью и концентрацией.

- Бессонница.

- Аритмии (тахикардия, брадикардия).

- Мышечная слабость, скованность, судорожные проявления и расстройства чувствительности.

- Головокружения, особенно при внезапной смене положения тела.

На рентгенограммах выявляются следующие изменения:

- Гиперинтенсивные очаги (заметные яркие участки), которые могут сигнализировать о серьезных патологиях, включая рак. Возможные альтернативные причины: гематомы, гипоксия, сосудистые нарушения, обменные расстройства.

- Очаги сосудистого генеза, где белое вещество претерпевает структурные изменения из-за плохого кровообращения.

- Субкортикальные очаги, которые располагаются под корой и чаще всего указывают на наличие склероза.

- Лакунарные поражения, возникающие при ишемических процессах.

- Демиелинизация, которая нарушает работу нейронов и проводимость нервных импульсов.

- Ишемия, вызывающая зоны, которые не получают должного питания, что опасно из-за угрозы клеточной смерти.

- Очаги глиоза, которые возникают вследствие гибели нейронов и затрагиваются глиальными образованиями.

Стоит отметить, что наличие единичного супратенториального очага глиоза сосудистого генеза. Это глиозная ткань, расположенная над мозжечком. Из-за подобных изменений могут возникать двигательные нарушения, создавая проблемы с координацией и мелкой моторикой.

Вопросы по теме

Как перивентрикулярный очаг в правой височной области может влиять на когнитивные функции?

Перивентрикулярные очаги, особенно расположенные в правой височной области, могут оказывать значительное влияние на когнитивные функции, такие как память, внимание и способность к обучению. Поскольку височная область отвечает за обработку аудиальной информации и хранение памяти, повреждение здесь может привести к нарушению этих процессов. Например, пациент может испытывать трудности с запоминанием новой информации или трудности в восприятии звуковых сигналов.

Существуют ли методы реабилитации для пациентов с перивентрикулярными очагами?

Да, существует несколько методов реабилитации, которые могут помочь пациентам с перивентрикулярными очагами. Эти методы могут включать когнитивную терапию, физическую реабилитацию и занятия, направленные на восстановление речевых навыков. Важно проводить индивидуальный подход к каждому пациенту, учитывая его уникальные симптомы и потребности.

Каковы возможные причины возникновения перивентрикулярных очагов в головном мозге?

Перивентрикулярные очаги могут возникать по нескольким причинам, включая гипоксию, ишемию и сосудистые заболевания. Одной из основных причин их появления является нарушение кровоснабжения мозга, что может происходить из-за высоких артериальных показателей и атеросклеротических изменений. Также такие очаги могут быть связаны с возрастными изменениями или демиелинизирующими заболеваниями, такими как рассеянный склероз.