Повышенная трабекулярность в сердечных желудочках может указывать на различные сердечно-сосудистые заболевания, включая гипертрофическую кардиомиопатию и другие формы недостаточности. Это состояние характеризуется увеличением количества мышечных перегородок и выступов, что может влиять на эффективность сердечной функции и кровообращение.

Диагностика и оценка трабекулярности требуют комплексного подхода, включая эхокардиографию и другие методы визуализации. Ранняя интервенция и лечение могут предотвратить развитие осложнений, поэтому важно регулярно контролировать состояние сердца и обращаться к специалисту при первых признаках заболеваний.

- Повышенная трабекулярность сердца — это аномалия, характеризующаяся увеличением количества мышечных трабекул в желудочках.

- Состояние может быть врожденным или приобретенным, влияя на сердечную функцию и насосную способность.

- Основные симптомы включают одышку, усталость и повышенный риск сердечных заболеваний.

- Диагностика включает эхокардиографию, магнитно-резонансную томографию и электрокардиограмму.

- Лечение зависит от степени выраженности трабекулярности и включает медикаментозную терапию, а в тяжелых случаях — хирургическое вмешательство.

Трабекулы в человеческом сердце: что это такое и зачем они нужны

Исследователи приблизились к разгадке функций комплекса ветвистых мышечных волокон, выстилающих внутреннюю поверхность сердца — трабекул, которые еще в свое время интересовали Леонардо да Винчи.

Что такое мясистые трабекулы сердца?

Во время эмбрионального развития в сердце формируется сложная система ветвистых мышечных волокон, известная как трабекулы. Узор, напоминающий чередующиеся ромбы на стенках сердца, долго оставался загадкой для ученых.

Статья международной группы исследователей, опубликованная в 2020 году в журнале Nature, приоткрывает завесу тайны, которую представил миру Леонардо да Винчи около 500 лет назад. Но сложная сеть трабекул желудочков сердца — вовсе не бесполезный остаток эмбрионального развития.

Трабекулы (лат. trabeculae, уменьшительное от trabs — бревно, балка) — это структуры, образующие каркас органов. Трабекулы найдены не только в сердце, но В селезенке, тимусе, костной ткани и лимфатических узлах. Как правило, они состоят из коллагена и помогают укрепить мягкую ткань органов. Однако трабекулы также могут формироваться из тканей костей и мышц.

Мясистые трабекулы сердца расположены в желудочках сердца. Микорад желудочков образует сеть, которая называется мясистыми трабекулами. Из них вырастают сосочковые мышцы, к верхушкам которых прикрепляются сухожильные нити. В левом желудочке мясистые трабекулы более тонкие, чем в правом.

Иногда в левом желудочке сердца появляется дополнительная трабекула, что считается аномалией развития. Хотя она сама по себе не представляет опасности и не приводит к деформациям сердца или нарушениям его функционирования, такая патология чаще всего обнаруживается у новорожденных, так как она может быть только врожденной.

Если патология оказывается безобидной, она не вызывает никаких проблем. Однако если появляется злокачественная трабекула или возникают осложнения, могут проявляться различные симптомы: боли в груди, учащенное сердцебиение, снижение физической активности, хроническая усталость, а также расстройства пищеварительной системы и опорно-двигательного аппарата.

Повышенная трабекулярность сердца, особенно в желудочках, является важным аспектом, который требует внимательного анализа. Это состояние может быть обусловлено как врожденными, так и приобретенными факторами. Врожденная гипертрофия трабекулярной структуры может указывать на генетические аномалии или развитие сердечно-сосудистых заболеваний на ранних стадиях жизни. Такие изменения могут негативно сказаться на гемодинамике, поскольку нормальная трабекулярная структура способствует эффективному сокращению миокарда.

С точки зрения функциональной активности сердца, повышенная трабекулярность может вести к избыточной нагрузке на миокард, что в свою очередь может привести к дилатации желудочков и сердечной недостаточности. Исследования показывают, что у пациентов с данной аномалией часто наблюдаются расстройства ритма и другие осложнения. Таким образом, важно осуществлять комплексное обследование и мониторинг состояния таких пациентов для предотвращения осложнений и коррекции лечения.

Кроме того, вопрос о механизмах, приводящих к повышенной трабекулярности, остается актуальным. Изменения могут быть вызваны различными факторами, включая гипертензию, ишемическую болезнь сердца и даже некоторые инфекционные процессы, влияющие на сердечную мышцу. Для понимания причин и прогнозирования исхода заболевания необходима дальнейшая диагностика и глубокое изучение этих процессов. Подход к лечению должен быть индивидуальным, с учетом всех особенностей пациента и состояния его сердечно-сосудистой системы.

Некомпактный миокард или гипертрабекулярность левого желудочка

Описание заболевания Некомпактный миокард левого желудочка (НМЛЖ), известный также как губчатый миокард, представляет собой редкую первичную кардиомиопатию, характеризующуюся выраженными трабекулами в левом желудочке и глубокими межтрабекулярными углублениями. При этом формируются два слоя мышечной ткани – некомпактный с уменьшенной сократительной способностью и компактный.

У людей НМЛЖ встречается в любом возрасте и может быть изолированным или сочетаться с другими врожденными заболеваниями сердца. Впервые болезнь была описана у ребенка в 1926 г. и долгое время считалась разновидностью апикальной гипертрофической кардиомиопатии (ГКМП). В настоящее время НМЛЖ отнесена к категории неклассифицируемых кардиомиопатий (Европейская классификация).

Этиология и генетика Сердечная мышца формируется из миоэпикардиальной пластины мезодермы в первом триместре беременности, когда миокард представлен отдельными волокнами, разделенными широкими синусоидами. По мере эмбрионального развития происходит уплотнение этих волокон и сужение межтрабекулярных пространств.

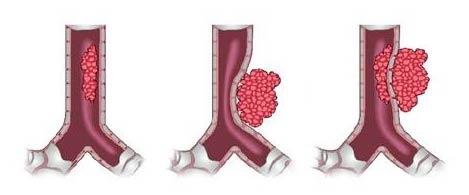

Процесс начинается от основания сердца и движется к верхушке, а также от эпикарда к эндокарду. Нарушения в этом процессе могут привести к образованию участков «некомпактных» трабекул, отделенных глубокими межтрабекулярными рецессусами (рис. 1). На данный момент причины этого заболевания остаются недостаточно изученными.

Есть данные о ненаследуемом и наследуемом характере заболевания, преимущественно аутосомно-доминантном и сцепленном с Х-хромосомой. В развитии НМЛЖ у людей могут участвовать различные мутации генов, в том числе кодирующих синтез саркомеров, – MYH7, ACTC, TNNT2, ответственных за развитие ГКМП – MYBPC3, белков, участвующих в организации цитоскелета, – LDB3, Lamin A/C, кардиоспецифических – CSX, альфа-дистробревина – Cypher/ZASP, дистропина и некоторых других. В частности, выявлена интересная общая R820W мутация MYBPC3 гена, вызывающая ГКМП у кошек породы рэг-долл, у гомозиготных людей – НМЛЖ и ГКМП, а у гетерозиготных людей экспрессия минимальна.

Эпидемиология и классификация В настоящее время распространенность НМЛЖ в популяции значительно недооценена из-за сложностей в диагностике. Часто это заболевание может быть ошибочно интерпретировано как другие формы кардиомиопатий или даже как тромбы и опухоли. Это расстройство чаще встречается у мужчин, составляя до 80% зарегистрированных случаев по разным источникам.

В педиатрической практике НМЛЖ занимает третье место после ГКМП и ДКМП, составляя, по некоторым данным, около 9,2% всех диагностируемых кардиомиопатий. Общая доля заболевания составляет около 0,014% (E. Oechslin).

На сегодняшний день имеется описание и гистологическое подтверждение случая бивентрикулярного НМЛЖ без гипертрофии у кошки породы мейн-кун с мутацией A31P в протеине С, который ответственен за гипертрофическую кардиомиопатию у данной породы. Это животное наблюдали каждые шесть месяцев в течение шести лет до его смерти. НМЛЖ может проявляться как изолированное заболевание или в сочетании с другими кардиомиопатиями, нейропатиями и врожденными пороками сердца.

Среди людей НМЛЖ часто бывает в сочетании с дефектами межжелудочковой или межпредсердной перегородки, но может Встречаться с другими врожденными аномалиями сердца (ВПС). Патогенез и клиническая картина Нарушение нормального строения сердечной мышцы, представленное двумя слоями (компактным с нормальной функцией и некомпактным с пониженной), приводит к снижению общей сократительной способности миокарда среднего желудочка, а нарушения микроциркуляции способствуют хронической ишемии.

Эти два фактора, а Величина некомпактной части сердечной мышцы по отношению к компактной, определяют тяжесть и скорость развития хронической сердечной недостаточности у пациента, при этом страдает как систола, так и диастола, которая в некоторых случаях может быть рестриктивного типа. Клинически НМЛЖ проявляется хронической сердечной недостаточностью, реже – желудочковыми и наджелудочковыми аритмиями, повышенной вероятностью тромбообразования или протекает бессимптомно.

Развитие хронической сердечной недостаточности связано с изменениями как систолической, так и диастолической функцией, что приводит к кардиомегалии и застойным явлениям в определённых участках кровообращения. Из-за значительных структурных изменений миокарда аритмии становятся характерным симптомом для НМЛЖ и могут проявляться как единственный признак заболевания.

Наиболее часто встречаются желудочковые нарушения ритма, такие как желудочковая тахикардия и экстрасистолия, при этом механизмы, отвечающие за их развитие, предположительно, схожи с таковыми при аритмогенной кардиомиопатии правого желудочка. Другими часто встречаемыми нарушениями являются фибрилляция предсердий, АВ-блокады и блокады на уровне ножек Гиса, причиной чему служит прогрессирующий эндомиокардиальный фиброз.

Синдром WPW встречается реже, и дополнительный путь обычно располагается в переднеперегородочном сегменте на уровне фиброзного кольца трикуспидного клапана. Альтернативные пути проведения электрических импульсов являются главной причиной внезапных смертей при НМЛЖ. Увеличение риска тромбообразования связано с несколькими факторами.

Во-первых, это увеличение размеров сердечных камер, что особенно критично для кошек; во-вторых, глубокие межтрабекулярные рецессусы в желудочке в сочетании со сниженной насосной функцией сердца. Диагностика Первым методом для диагностики НМЛЖ является эхокардиография.

В дальнейшем для уточнения диагноза может быть использована магнитно-резонансная и компьютерная томография, в гуманной медицине также используется контрастная вентрикулография. Эхокардиографически НМЛЖ представлен двухслойной структурой миокарда желудочка – тонкий эпикардиальный компактный слой и трабекулярный, с глубокими рецессусами, некомпактный слой, чаще всего локализованный в апикальной области и на свободной стенке левого желудочка.

Существует несколько подходов к комбинации критериев визуализации дляdiagnosis НМЛЖ. Одним из наиболее широко используемых критериев является соотношение некомпактного и компактного слоя более 2 у взрослых и 1,4 у детей, измеренное в конце систолы, а также наличие нескольких трабекул на одном срезе и глубоких рецессусов, соединяющихся с полостью левого желудочка, что можно визуализировать с помощью цветного допплеровского картирования (рис

2). Магнитно-резонансная томография является высокочувствительным и специфичным методом диагностики при подозрении на НМЛЖ, особенно при недостаточно четкой визуализации верхушки сердца во время эхокардиографии. Согласно рекомендациям AHA, должны использоваться томографы с мощностью более 1,5 Тесла для получения максимально четкого изображения.

Критерием НМЛЖ считается наличие двух слоев миокарда, выбирается один из нескольких диастолических срезов по длине или ширине с наиболее выраженной трабекулярностью; при этом, в отличие от эхокардиографии, соотношение между некомпактным и компактным слоями должно быть более 2,3. Для определения локализации используется 17-сегментарная модель сердца.

Дифференциальная диагностика НМЛЖ может быть ошибочно идентифицирована как различные формы ГКМП, так как при обеих патологиях иногда происходит гипертрофия свободной стенки левого желудочка и, что особенно важно, области его верхушки. Ошибочное описание НМЛЖ как ДКМП часто связано с тем, что систолическая функция может значительно снижаться, а полость желудочка – расширяться.

Ошибки определения как фиброэластоз и эндомиокардиальный фиброз связаны с тем, что изменения при данных патологиях затрагивают прежде всего апикальную область, которая наиболее трудна для визуальной оценки, и межтрабекулярные рецессусы могут плохо визуализироваться при эхокардиографическом исследовании. При миокардите стенки желудочка могут быть утолщены (у кошек), а систолическая функция может быть снижена (у собак), аналогичные изменения можно встретить при НМЛЖ.

По данным Стёллбергера и Дж. Финстера, наиболее распространенные ошибки в диагнозе в порядке убывания — это ГКМП, ДКМП, фиброэластоз, миокардит, РКМП и другие причины. Лечение и прогноз Бессимптомные пациенты при отсутствии нарушений ритма не требуют специального лечения.

В остальных случаях она ничем не отличается от обычной патогенетической и симптоматической терапии хронической сердечной недостаточности. Предикторами неблагоприятного прогноза будут являться дилатация камер сердца и тяжелые нарушения ритма и проводимости. Динамическое наблюдение во всех случаях рекомендуется минимум 2 раза в год.

Клинический случай На консультацию, направленный терапевтом, поступил бенгальский котенок в возрасте 3 месяца с выявленной на рентгене кардиомегалией. Единственная жалоба касалась затрудненного дыхания, возникающего в виде «хрюканья». Аппетит и переносимость физических нагрузок оставались в норме.

При аускультации был обнаружен систолический шум с левой стороны 2–3 степени из 6. ЭКГ показала синусовый ритм, частота сердечных сокращений составила 208 в минуту, нарушения проводимости отсутствовали. По данным эхокардиографии была выявлена повышенная трабекулярность верхушки левого желудочка с характерным «мозаичным» кровообращением (соотношение некомпактного и компактного слоев оказалось в диапазоне 1,5–2,2) и обструкция апикальной мезовентрикулярной области с градиентом 55 мм рт. ст. (рис)

3 и 4), умеренная дилатация левого предсердия (13,7 мм, аорта 7 мм, измерения в короткой оси), 3–4-й класс диастолической дисфункции левого желудочка, фракция выброса 66% по Симпсону, выраженный застой по малому кругу кровообращения (ЛВ/ПВЛА 1,5), умеренная регургитация на митральном клапане, признаки легочной гипертензии отсутствуют. Предварительный диагноз на основании данных исследования – неклассифицируемая кардиомиопатия, мезовентрикулярная обструкция на фоне некомпактного развития левого желудочка.

Дифференциальный диагноз — апикальная форма гипертрофии левого желудочка. Следовательно, диагноз НМЛЖ в данном случае остается предварительным и, учитывая редкость заболевания, требует гистологического подтверждения. К сожалению, владелица животного не пришла на повторный прием, и дальнейшая судьба пациента неизвестна.

Интересным является тот факт, что этот котёнок – единственный выживший из второго помета. Первый помет, всего пять котят, был полностью мертворожденным. Во втором помете тоже было пять котят: два из них были мертворожденными, двух кошка задавила сразу же после рождения, а единственный выживший котенок спустя 3 мес попал на кардиологический прием с редким заболеванием миокарда.

Борьба с осложнениями

Несмотря на то, что трабекулы в полости левого желудочка не несут угрозы здоровью ребенка, при неправильном образе жизни они могут перейти из доброкачественной формы (безболезненной), в злокачественную (требующую регулярного употребления медикаментов). Поэтому, при обнаружении заболевания врачи сразу определяют запреты для пациента. К ним относятся:

- К экстремальным видам активностей можно отнести: спортивные соревнования, профессиональный спорт, энергичную гимнастику, динамичные танцы и дайвинг.

- Неправомерное принятие различных медикаментов. Необходимо, чтобы любое назначенное лечение, даже не касающееся сердечно-сосудистых заболеваний, было одобрено врачом. Множество фармацевтических средств может оказывать влияние на артериальное давление и увеличивать частоту сердечных сокращений, что недопустимо в подобных сценариях.

- Значительные физические и эмоциональные стрессы.

Дополнительно, медицинский специалист выдает документ, который запрещает ребенку участвовать в школьных спортивных мероприятиях, а также освобождает его от выполнения определенных физических упражнений. Врач разрабатывает индивидуальную программу активностей, чтобы дополнительная трабекула левого желудочка у ребенка развивалась и не вызывала беспокойств в дальнейшем. Рекомендуемыми занятиями являются:

- Легкий бег на короткие дистанции.

- Ходьба по канату.

- Строевые упражнения.

- Прыжки.

- Гимнастические упражнения с использованием скакалки, шведской стенки, скамьи и мяча.

Помимо всего этого, ребенку, имеющему дополнительную хорду, будет полезно посещать курсы массажа, правильно питаться, ходить на медленные танцы, чаще отдыхать и не попадать в стрессовые ситуации.

Оптимальный способ родить здорового ребенка заключается в исключении факторов, которые могут негативно сказаться на развитии плода на протяжении всей беременности. Если у будущей матери доказано наличие данного заболевания, важно отнестись к этому обстоятельству с должной серьезностью. Это позволит снизить вероятность появления дополнительной хорды. Если же ребенок родится с такой патологией, необходимо тщательно следить за его состоянием и строго следовать рекомендациям врачей, чтобы обеспечить ему гармоничное развитие и рост в соответствии с его сверстниками.

Повышенная трабекулярность сердца либо желудочках

Некомпактный миокард левого желудочка (НМЛЖ) — редкая врожденная кардиомиопатия с поражением миокарда, нарушением его эмбриогенеза, характеризующаяся повышением трабекулярности миокарда левого желудочка (ЛЖ), наличием межтрабекулярных пространств, сообщающихся с полостью желудочка. В настоящее время существует несколько терминов для характеристики данной патологии: некомпактная кардиомиопатия, синдром некомпактного миокарда, губчатый миокард.

Данная патология может быть диагностирована как у детей, так и у взрослых, однако она довольно редка и еще недостаточно изучена. Наиболее часто ее выявляют у молодых людей, и подтверждено ее наследственное происхождение. У 44% больных с НМЛЖ имеется семейная предрасположенность: в 70% случаев наблюдается аутосомно-доминантный тип наследования, а в 30% — Х-сцепленный рецессивный тип. Распространенность НМЛЖ среди взрослого населения составляет 0,014–1,3%. Среди детских кардиомиопатий эта патология занимает третье место по частоте встречаемости, уступая лишь дилатационной и гипертрофической кардиомиопатии.

На сегодняшний день нет единого мнения и по поводу номенклатуры заболевания. Согласно классификации ВОЗ (1995), данная кардиомиопатия относится к группе «неклассифицированных». Согласно Международной классификации болезней X пересмотра, НМЛЖ относится к IX классу — другие болезни кровообращения.

В медицинской литературе выделяются «изолированная» форма НМЛЖ, когда кардиомиопатия возникает как отдельное заболевание, и «неизолированная», при которой НМЛЖ наблюдается в сочетании с врожденными патологиями сердца или наследственными синдромами. Согласно классификации Американской ассоциации сердца (2006), это заболевание отнесено к первичным генетическим кардиомиопатиям. Европейское кардиологическое общество (2008) рекомендует выделять семейные и несемейные варианты кардиомиопатий. Классификация MOGE(S), предложенная Всемирной организацией сердца (2013), учитывает пять характеристик заболевания: морфологическое описание (М), пораженные органы (О), характер наследования (G), этиологию (Е) и стадию хронической сердечной недостаточности (S).

Этиопатогенез НМЛЖ нуждается в дальнейших исследованиях. Наиболее обоснованной считается гипотеза о том, что данная патология возникает в результате нарушений на этапе эмбриогенеза. В настоящее время известно о 20 генах, в которых выявлены мутации у пациентов, имеющих НМЛЖ. В некоторых случаях кардиомиопатия может комбинироваться с нервно-мышечными заболеваниями и хромосомными аномалиями.

НМЛЖ — аномалия строения сердца, которая заключается в наличии двуслойной структуры миокарда, состоящей из внутреннего субэндотелиального некомпактного (трабекулярного) слоя и лежащего под ним субэпикардиального компактного слоя. Некомпактность миокарда обусловлена нарушением процесса «уплотнения» миокардиальных волокон на ранних стадиях эмбриогенеза.

В процессе нормального эмбрионального развития миокардиальные трабекулы формируются у плода на четвертой неделе беременности. В отсутствие адекватной коронарной циркуляции они способствуют увеличению площади миокарда. С началом второго месяца эмбриогенеза начинается развитие коронарного кровообращения, что приводит к процесу перестройки (уплотнения) миокарда.

Увеличение желудочковых объемов приводит к компрессии трабекул и увеличению толщины компактного слоя. Уплотнение миокарда идет по направлению от эпикарда к эндокарду, от основания сердца к его верхушке, от перегородки к свободной стенке желудочка и более выражено в ЛЖ, чем в правом.

Задержка эмбриогенеза на этом этапе считается патогенетическим механизмом, который приводит к образованию НМЛЖ. В результате могут возникать различные морфологические проявления заболевания: лакунарная форма (некомпактный миокард представлен сетью четко видимых трабекул), губчатая (некомпактный миокард состоит из множества мелких лакун) и смешанная. Указанные изменения могут приводить к существенному снижению систолической функции ЛЖ, и перестройка сердца может протекать по трем кардиомиопатическим типам: дилатационному, гипертрофическому, рестриктивному.

Основными клиническими признаками НМЛЖ у детей выступают: сердечная недостаточность с выраженной систолической дисфункцией ЛЖ, нарушения ритма и проводимости сердца, а также тромбоэмболии. Одним из механизмов, способствующих возникновению систолической дисфункции, может быть хроническая ишемия миокарда. Декомпенсацию сердечной деятельности также может вызывать недостаточное наполнение желудочков, возникающее из-за их нарушенной релаксации. Ухудшение диастолической функции желудочков может быть связано с чрезмерным количеством соединительнотканных волокон в эндокарде, что часто встречается при данной форме кардиомиопатии. Нарушение сократимости миокарда может быть определено не только в участках с установленными признаками некомпактности, но и по всему желудочку.

Несмотря на то что тромбоэмболии входят в триаду классических симптомов НМЛЖ, большинство исследований отмечают невысокий уровень тромбоэмболий в детском возрасте. Следует отметить, что в 20% случаев НМЛЖ, являясь врожденной патологией, часто не распознается или диагностируется несвоевременно, что обусловлено неспецифичностью клинических признаков, а также недостаточной осведомленностью врачей. Заболевание длительное время может протекать без клинических симптомов, признаков ремоделирования сердца и является диагностической находкой.

Клинический случай

Девочка, 15 лет, находилась на лечении в кардиоревматологическом отделении ГБУ «Городская детская клиническая больница № 1» г. Донецка. При поступлении пациентка предъявляла жалобы на частые головные боли, которые беспокоят ребенка в течение года. При амбулаторном обследовании выявлена артериальная гипертензия, по поводу которой получала седативную терапию, а также эналаприл в дозе 5 мг в сутки. Несмотря на проводимое лечение, у девочки сохранялись повышенные показатели артериального давления (АД) (до 145/80 мм рт. ст.), в связи с чем пациентка была госпитализирована в клинику.

Девочка появилась на свет в результате нормальной беременности и преждевременных родов на 36-й неделе с весом 2450 г. В новорожденном периоде наблюдалась за недоношенностью и перинатальным поражением центральной нервной системы. Ребенок растет и развивается в соответствии со своим возрастом. Семейный анамнез имеет тяжелую нагрузку — у матери имеется патология сердечно-сосудистой системы (уточнить диагноз невозможно, так как она скончалась до достижения 40 лет).

При поступлении общее состояние ребенка стабильное. Температура тела — 36,7 °C, частота сердечных сокращений — 76 в минуту, частота дыхания — 20 в минуту, диастолическое давление — 150/80 мм рт. ст., систолическое давление — 140/80 мм рт. ст. (95‰ АД — 129/84 мм рт. ст.), масса тела 65 кг, рост 165 см, индекс массы тела 23,9 кг/м². Ребенок имеет нормостеническое телосложение и нормы питания. Кожа бледно-розового цвета, очищенная. Слизистые оболочки имеют розоватый оттенок.

Периферические лимфатические узлы не увеличены. При аускультации дыхание в легких везикулярное. Границы относительной сердечной тупости возрастные. Тоны сердца громкие, ритмичные, короткий систолический шум в V точке без зоны проведения. Живот мягкий, безболезненный. Печень у края реберной дуги.

Почки и селезенка не пальпируются.

Стул 1 раз в день, оформленный.

Мочеиспускание осуществляется свободно и безболезненно.

Общий анализ крови показал: эритроциты — 4,1 Т/л, гемоглобин — 127 г/л, лейкоциты — 3,2 г/л, эритроциты — 5%, палочкоядерные — 1%, сегментоядерные — 33%, лимфоциты — 51%, моноциты — 233 Г/л, гематокрит — 39,6%. Биохимический анализ крови: глюкоза — 4,4 ммоль/л, общий белок — 97 г/л, мочевина — 4,4 ммоль/л, креатинин — 83 мкмоль/л, общий билирубин — 12,2 мкмоль/л, прямой — 2,4 мкмоль/л, АСТ — 23 Ед/л, АЛТ — 22 Ед/л, ЩФ — 265 Ед/л, общий кальций — 2,38 ммоль/л, АСЛО >200 МЕ/мл, С-реактивный белок.

Общий анализ мочи: количество — 40 мл, цвет — светло-желтый, кислотность — слабо-кислая, удельный вес — 1014, белок — нет, сахар — нет, эпителий плоский — большое количество, лейкоциты — 2–3 в поле зрения, эритроциты — нет, цилиндры — нет, слизь — большое количество, бактерий — большое количество, соли — нет.

Анализ кала: яйца глистов и цисты лямблий не найдены; соскоб на энтеробиоз — отрицательный.

ЭКГ: ритм синусовый, регулярный, вертикальное положение электрической оси сердца.

ЭхоКГ: множество дополнительных поперечных трабекул ЛЖ. Повышенная трабекулярность ЛЖ. Признаки некомпактного миокарда в верхушечно-боковой области ЛЖ. Изменений клапанного аппарата не обнаружено. Небольшая систолическая регургитация в створках митрального клапана, гемодинамически незначимая.

Минимальная трикуспидальная регургитация (функциональная).

Полости сердца не расширены. Миокард неутолщен. Сократимость миокарда удовлетворительная.

УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства: нормальная эхографическая картина печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки, почек, а В проекции надпочечников. УЗИ щитовидной железы показало диффузные изменения.

Суточное мониторирование АД: мониторирование проводилось с хорошей переносимостью как в дневные, так и в ночные часы. Выполнено всего 69 измерений, из них успешных 57. Средние значения АД днем состави- ли 158/93 мм рт. ст. (повышенные), ночью — 144/83 мм рт. ст. (повышенные). Средняя ЧСС днем — 77 в минуту, ночью — 72 в минуту (нормокардия).

Индекс времени по эпизодам гипертонии за сутки: систолический — 100%, диастолический — 96,5%. Максимальное значение АД днём составило 170/106 мм рт. ст., ночью — 157/98 мм рт. ст. Минимальные значения АД днём составило 131/72 мм рт. ст., ночью — 134/71 мм рт. ст. Степень снижения АД в ночное время: САД — 9%, недостаточная (nondipper); ДАД — 10%, достаточная (dipper). Величина и скорость утреннего подъема АД находятся в пределах нормы.

Реоэнцефалография: в области внутренней сонной артерии отмечается правосторонняя асимметрия кровенаполнения; тонус сосудов и венозный отток в норме. В области позвоночной артерии кровенаполнение ниже нормы (легкая гиповолемия с обеих сторон); тонус сосудов и венозный отток не нарушены.

Рентгенография органов грудной клетки: в прямой проекции унковертебральные возвышения заострены. При сгибании смещение в сегментах С2–С4 до 3,0 мм кпереди. При разгибании смещение в сегментах С2–С4 3,9 мм кзади. Небольшие задние краевые разрастания. Нестабильность шейного отдела позвоночника.

Хондроз.

Консультация невролога — цефалгия напряжения. Консультация ЛОР-врача — патологии не выявлено. Консультация окулиста — среды прозрачны, глазное дно в норме; артерии сужены, вены нормального калибра. Консультация детского гинеколога — первичная дисменорея, вульвовагинальный кандидоз. Эндокринолог — аутоиммунный тиреоидит, гипертрофическая форма, эутиреоз.

В условиях стационара ребенку проводилось лечение: эналаприл (7,5 мг утром и 5 мг вечером), фенибут, магнелис, мексиприм. На фоне терапии показатели АД в стационаре составили 120/70–130/90 мм рт. ст.

Клинический диагноз: Некомпактный миокард левого желудочка, СН 0. Артериальная гипертензия. Аутоиммунный тиреоидит в гипертрофической форме, эутиреоз. Нестабильность шейного отдела позвоночника. Первичная дисменорея, вульвовагинальный кандидоз.

Выводы

Данная клиническая ситуация примечательна тем, что НМЛЖ был выявлен у ребенка в ходе обследования по поводу артериальной гипертензии. На момент обследования клинические проявления, характерные для кардиомиопатии, не обнаруживались. Сложный семейный анамнез (смерть матери от сердечно-сосудистых заболеваний) наводит на мысль о наследственном характере патологии. Ребенок требует генетического обследования, динамического наблюдения, а также мероприятий по профилактике сердечной недостаточности, аритмий и тромбоэмболических последствий.

Лечение

Если у пациента отсутствуют симптомы заболевания, то специализированное лечение не требуется. Однако при наличии хронической сердечной недостаточности или проблем с проводимостью сердца необходимо начинать соответствующую патогенетическую и симптоматическую терапию.

Цель лечения заключается в улучшении работы сердца и снижении вероятности осложнений. Разработка лечебного плана базируется на диагностических тестах и клинических проявлениях, что позволяет адаптировать его под индивидуальные потребности пациента и его симптомы.

Схема медикаментозного лечения может включать любые препараты из следующих фармакологических групп:

- Антикоагулянты — позволяют сократить риск образования тромбов в сердечных трабекулах, которые могут вызвать закупорку сосудов головного мозга и, как следствие, инсульт. Тромбы также могут формироваться при фибрилляции предсердий (ненормальном ритме сердца). В качестве примера антикоагулянта может быть указан варфарин, который рекомендуется в случае снижения насосной функции левого желудочка.

- Диуретики (мочегонные препараты) — способствуют уменьшению лишней жидкости в легких и других частях тела, активируя почки на выведение воды с мочой.

- Ингибиторы АПФ (ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента) — расслабляют гладкую musculature сосудов, снижая нагрузку на сердце и уменьшая объём крови, что облегчает работу сердца.

- Блокаторы рецепторов ангиотензина II — эти препараты расширяют просвет сосудов, что снижает артериальное давление. Они могут использоваться в случаях непереносимости ингибиторов АПФ.

- Бета-блокаторы — уменьшают частоту и силу сердечных сокращений, снижая влияние адреналина, который обычно ускоряет сердечный ритм.

Методы хирургического лечения

- Имплантация кардиовертера-дефибриллятора — вариант лечения, который рассматривается в случае наличия аритмий у пациента или риска их возникновения, что может привести к остановке сердца при прогрессирующем течении заболевания.

- Кардиостимулятор — устройство, которое контролирует электрическую активность сердца и при необходимости восстанавливает его нормальный ритм. Это особенно необходимо для людей с аритмиями, связанными с сердечной блокадой, что снижает частоту сердечных сокращений.

При наличии сопутствующих заболеваний проводиться их соответствующее лечение. В противном случае будет сложно контролировать течение ГТЛЖ. Обследоваться больные должны как минимум два раза в год.

Последние исследования

По данным одного новейшего исследования, “пациенты с тяжелой формой губчатой кардиомиопатии левого желудочка получают результаты после трансплантации сердца, сопоставимые с пациентами, имеющими выраженную дилатационную кардиомиопатию”.

Исследователи из Центра улучшения сердечной недостаточности и трансплантации при Институте сердца и сосудов Харрингтона в Кливленде, штат Огайо, проанализировали 113 пациентов (43 взрослых и 70 детей) с ГТЛЖ, которые были включены в список ожидания трансплантации сердца. Большая часть из них составляла молодые люди в возрасте около 17 лет.

Исследователи во главе с доктором Садиром Г. Аль-Кинди отметили, что имеются ограниченные данные, в которых изучалось бы состояние пациентов с ГТЛЖ после трансплантации сердца.

В этой связи была проанализирована база данных Объединенной сети по пересадке органов (UNOS) для всех пациентов, зарегистрированных с 2000 по 2013 год с ГТЛЖ как основной причиной сердечной недостаточности. (UNOS представляет собой некоммерческую организацию, осуществляющую координацию процесса пересадки органов в США).

Исследовательская группа заявила, что пациенты в основном были детского возраста и во время ожидания пересадки им были встроены насосные устройства. Но, несмотря на то, что у них больший риск инфицирования после трансплантации, выживаемость среди них была аналогичной другим больным, перенесшим трансплантацию из-за тяжелой дилатационной кардиомиопатии.

На этапе ожидания трансплантации восемь пациентов скончались, у пятерых наблюдалось улучшение состояния, и им больше не требовалась пересадка, а у троих было слишком серьезное состояние. Однако 78 пациентам была выполнена трансплантация, что позволило достичь лучших результатов, с продолжительностью выживания 10,6 лет в сравнении с 9,4 годами без пересадки.

Образ жизни

Соблюдать определенный образ жизни для ребенка с дополнительной хордой не требуется. Достаточно рационального питания с приемом витаминизированной пищи, длительных прогулок на свежем воздухе, а также обычной двигательной активности. Ограничивать ребенка в занятиях физкультурой или спортом не имеет смысла. Ребенок может активно бегать, прыгать и выполнять все те физические нагрузки, приемлемые для его возраста и практикуемые в образовательном учреждении, которые он посещает. Приветствуются занятия плаванием, фигурным катанием, хоккеем.

Говоря о вакцинации по национальному календарю, стоит отметить, что дополнительная хорда не служит основанием для медицинского отвода, и ребенок может получать прививки в соответствии со своим возрастом.

С развитием ребенка и переходом его в сложный этап полового созревания крайне важно избегать вредных привычек и придерживаться основ здорового образа жизни. Если у подростка наблюдаются какие-либо проблемы со стороны сердечно-сосудистой системы (потоотделение, быстрая утомляемость, тахикардия, затрудненное дыхание), обязательно стоит обратиться к кардиологу и при необходимости воспользоваться назначенными лекарствами.

Беременность девушкам с дополнительной хордой, разумеется, не противопоказана. В случае наличия нескольких из врожденных аномалий сердца рекомендовано проведение УЗИ сердца во время вынашивания плода и наблюдение кардиолога.

Молодым людям служба в армии не противопоказана. Основанием для освобождения от военной службы служат нарушения сердечного ритма и сердечная недостаточность, что при присутствии дополнительной хорды встречается очень редко.

Несколько слов следует уделить питанию детей и взрослых с наличием структурных или функциональных нарушений в сердце. По возможности, необходимо избегать употребления жирных, жареных, соленых и копченых продуктов питания. Предпочтение стоит отдавать свежим овощам и фруктам, натуральным сокам, кисломолочным изделиям и рыбе нежирных сортов.

Рекомендуется включить в рацион красную и черную икру, курагу, изюм, помидоры, морковь, бананы и картофель, которые содержат полезные вещества для сердечной мышцы. Важны также крупяные продукты, например, различные каши на завтрак. Необходимо ограничить доступ ребенка к чипсам, газированным напиткам и фастфуду, так как это может привести к увеличению веса, что негативно скажется на состоянии сердца и сосудов в будущем.

Возможны ли осложнения?

Обычно серьезные осложнения при наличии аномальной хорды не возникают. Однако в случае возникновения нарушений сердечного ритма у пациента может развиться тромбоэмболия (например, тромбоэмболия легочной артерии или ишемический инсульт). Возможно возникновение остановки сердца при серьезных нарушениях проводимости желудочков, таких как фибрилляция желудочков и пароксизмальная желудочковая тахикардия.

Прогноз при наличии у ребенка в левом желудочке дополнительных хорд благоприятный и в детском, и во взрослом возрасте.

Вопросы по теме

Как повышенная трабекулярность сердца может влиять на физическую активность пациента?

Повышенная трабекулярность сердца, особенно в желудочках, может оказывать значительное влияние на физическую активность человека. Изменения в структуре сердца могут привести к нарушению его насосной функции, что, в свою очередь, может ограничить физическую выносливость и вызвать одышку даже при незначительных нагрузках. Это связано с тем, что сердце не справляется с увеличением потребности организма в кислороде во время физической активности. Восстановление функций сердца и оптимизация физической активности требуют комплексного подхода, включая медикаментозное лечение и специализированные программы реабилитации.

Какие симптомы могут свидетельствовать о повышенной трабекулярности сердца у пациентов?

Симптоматика повышенной трабекулярности сердца может варьироваться, но чаще всего пациенты жалуются на одышку, утомляемость, ускоренное сердцебиение и боли в груди. В некоторых случаях увеличение трабекулярности может быть бессимптомным и обнаруживается только во время обследования. Однако даже в отсутствие явных признаков состояния, важно своевременно проходить профилактические обследования, так как ранняя диагностика позволяет избежать серьезных осложнений.

Какова роль генетики в развитии повышенной трабекулярности сердца?

Генетика играет важную роль в предрасположенности к повышенной трабекулярности сердца. Исследования показывают, что некоторые наследственные факторы могут влиять на структуру сердечной мышцы, включая её трабекулярность. Например, мутации определённых генов, участвующих в регуляции роста и развития сердечной ткани, могут приводить к аномалиям. Наличие аналогичных состояний у близких родственников также может свидетельствовать о генетической предрасположенности к данной патологии. Поэтому важно учитывать семейный анамнез при оценке рисков и проведении диагностики.