Субтотальное снижение прозрачности пазухи — это медицинский термин, обозначающий уменьшение видимости или проницаемости рентгеновских лучей в области синусов, что часто свидетельствует о наличии воспалительных процессов, инфекций или других патологий. Это состояние может отражать наличие синусита, полипов или других заболеваний, влияющих на нормальное состояние воздушного пространства пазух.

При выявлении субтотального снижения прозрачности важно провести дополнительные исследования для определения причины изменения. Это может включать анализ клинической симптоматики пациента, а также дополнительные визуализационные методы, такие как КТ пазух, которые помогут точно установить диагноз и выбрать необходимое лечение.

- Субтотальное снижение прозрачности пазухи обозначает уменьшение степени воздушного затемнения в области пазух.

- Данное явление может указывать на наличие воспалительных процессов, таких как синусит или аллергические реакции.

- Изменение прозрачности выявляется на рентгеновских снимках или КТ, что позволяет диагностировать заболевания.

- Симптомы могут включать боль в области лица, затрудненное дыхание и выделения из носа.

- Лечение зависит от причины и может включать медикаментозную терапию или хирургическое вмешательство.

Пансинусит КТ

Мы придаем большое значение качеству описаний наших специалистов; они проходят несколько уровней отбора перед тем, как начать работать. Ваш случай будет рассматриваться экспертом, разбирающимся именно в необходимой области.

Закажите расшифровку рентгеновских снимков. Цена от 1500 ₽

Заключение: КТ картина пансинусита: 2-х сторонний субтотальный синусит верхнечелюстных пазух, 2-х сторонний этмоидит, фронтит слева, сфеноидит. Ретенция 18, 28,38, 48 зубов. Признаки аденоидов 1 степени. Признаки ринита, искривление носовой перегородки. Рекомендации: срочная консультация ЛОР врача, бак посев из носа, контроль в динамике, КТ ВНЧС в динамике!

Субтотальное снижение прозрачности пазухи – это медико-диагностическое заключение, которое чаще всего указывает на наличие воспалительных процессов или других патологий в области носовых пазух. В клинической практике это проявление может наблюдаться при различных состояниях, таких как синусит, аллергические реакции или грибковые инфекции. Снижение прозрачности на рентгеновских снимках или КТ является важным показателем, который требует внимательного анализа и дальнейшего обследования.

Состояние, описываемое как субтотальное, подразумевает, что снижение прозрачности затрагивает не всю объемную структуру пазухи, а лишь значительную ее часть. Это может быть связано с заполнением пазухи слизью, экссудатом или полипозными изменениями. Данные процессы могут быть следствием хронического воспаления, что требует от врача детальной оценки и выбора адекватной стратегии лечения. При продолжительных симптомах важно учитывать полное состояние пациента для определения целесообразности хирургического вмешательства или медикаментозной терапии.

Важно помнить, что интерпретация таких изменений должна проводиться в контексте клинических симптомов. Для более точной диагностики, помимо визуализационных методов, может понадобиться лабораторное обследование и консультация смежных специалистов. В итоге субтотальное снижение прозрачности пазухи – это симптом, который может иметь множество причин и требует комплексного подхода к лечению и наблюдению за пациентом.

Основные изображения с пояснениями:

Наличие пузырьков воздуха или газа в воспалительном экссудате при гайморите указывает на опасность ситуации и необходимость срочного лечения, так как предполагается бактериальная природа инфекции, особенно среди анаэробных микроорганизмов. В правом гайморовом синусе обнаружен наклонный уровень (обведенный красным) в верхней части затемнения, что может свидетельствовать о существовании экссудативного процесса, то есть о проявлении острого или обострения хронического гайморита.

Слева также есть признаки гайморита, но с пузырьками воздуха или газа. Решетчатые пазухи заметно затенены, что говорит о вовлечении близлежащих отделов ППН. Воспаление клиновидных пазух (сфеноидит) встречается редко, но может возникнуть при пансинусите – воспалении всех придаточных пазух носа. Лобная пазуха с левой стороны полностью затенена, что, скорее всего, указывает на острый экссудативный процесс, в то время как с правой стороны лобная пазуха находится в норме. Подробнее: на показанных КТ-снимках с реконструкцией в «3D» в верхнечелюстных пазухах справа и слева определяется затемнение неоднородной структуры с расплывчатыми верхними контурами, которое почти полностью заполняет обе пазухи. В верхнечелюстной пазухе слева в верхней части затемнения Видно пузырьки воздуха.

Стенки обеих пазух четкие и ровные. Носовые раковины немного увеличены, а носовые проходы сужены. На фоне значительного снижения пневматизации наблюдается затемнение клеток решетчатого лабиринта, почти полностью заполняющее объем решетчатых пазух с обеих сторон, больше на стороне справа.

Лобная пазуха слева полностью затемнена с неоднородной структурой и размытыми контурами, стенки относительно ровные и четкие. Справа она не имеет отклонений, пневматизация нормальная. В основных пазухах также наблюдается неоднородное затемнение с размытыми и неровными краями, которое почти полностью заполняет объем пазух. В верхнем зубном ряду отмечена частичная ретенция зубов 18 и 28, а в нижнем – зубов 38 и 48.

Рентгенологические методы исследования носа и околоносовых пазух

Иногда к околоносовым пазухам относятся редкие воздушные полости, встречающиеся у некоторых пациентов и расположенные в толще носовой перегородки или носовых раковин (буллы). Эти полости, выстланные эпителием, почти всегда не связаны с носовой полостью, поэтому их нельзя считать истинными носовыми пазухами.

У новорожденных развиваются только верхнечелюстные и решетчатые пазухи (см. рис. 3), которые имеют объем менее миллилитра. К 2-3 годам формируется пневматизация клиновидной пазухи, к 5-6 годам — лобной. Окончательное развитие носовых пазух завершается к 20 годам.

Недоразвитие лобных пазух или их гипоплазия встречается у каждого 10-го человека. Недоразвитие других пазух отмечается достаточно редко. Может быть односторонняя гипо- и аплазия верхнечелюстных, клиновидных и лобных пазух, что обязательно надо отметить в описании рентгенограммы. Это создаёт трудности при диагностике синусита и пункции такой пазухи (рис.4). Возможно избыточная пневматизация ОНП, чаще лобной и клиновидной.

Рентгенография черепа не позволяет точно оценить состояние всех околоносовых пазух. Для получения качественного изображения нужно проводить исследование в специализированных проекциях.

Выделяют следующие виды проекций:

- носоподбородочная;

- носолобная;

- подбородочная или аксиальная.

Эти проекции необходимы, чтобы сместить изображение пирамид височных костей и всего основания черепа ниже дна верхнечелюстных пазух (носоподбородочная) или выше их в орбиту (носолобная). Без соблюдения этого условия пирамиды височных костей могут имитировать уровни жидкости в верхнечелюстных синусах.

Носоподбородочная проекция выполняется при вертикальном положении пациента (сидя или стоя). Пациента просят открыть рот и прижаться к экрану (см. рис. 5). Центральный луч направляется перпендикулярно к кассете и проходит в сагиттальном направлении на уровне наружных углов глазниц, благодаря чему хорошо видны все передние пазухи (лобные, решетчатые и верхнечелюстные).

В проекции с открытым ртом можно визуализировать клиновидную пазуху (см. рис. 1).

Иногда в таком положении пирамиды височных костей всё равно наслаиваются на нижние отделы верхнечелюстных пазух и рекомендуют выполнять подбородочную (переднюю полуаксиальную) проекцию, когда сидящий больной касается кассеты подбородком.

Линия, соединяющая наружный слуховой проход и подбородок (ментальная), должна быть перпендикулярна плоскости кассеты. Центральный луч проходит через крылья носа параллельно ментальной линии. Решетчатая пазуха при этом часто видна плохо из-за наложения передних клеток на задние и на скаты носа. Лобные пазухи выглядят увеличенными.

Носолобная проекция применяется для изучения лобной и решетчатой пазух. Пациент прижимается к кассете лбом и носом. Центральный луч проходит перпендикулярно кассете через затылок.

На данный момент наиболее часто используется носоподбородочная проекция.

Обзорная рентгенография черепа в боковой проекции позволяет оценить глубину и состояние стенок лобных, клиновидных пазух, верхнечелюстных и носоглотки (рис. 6).

Иногда применяются специальные укладки для обследования определенной пазухи: рентгенография по Г. М. Земцову для диагностики клиновидной пазухи в проекции открытого рта (носоподбородочная укладка с максимальным запрокидыванием головы), метод по Я. А. Фастовскому для прицельного обследования решетчатого лабиринта и другие.

Существуют сложности при выполнении рентгенологических исследований у подвижных и возбудимых пациентов, особенно у маленьких детей. Им может потребоваться удержание в нужном положении или исследование под наркозом. В этом случае лечащий врач должен определить, насколько рентгенологическое исследование критично для постановки диагноза.

В некоторых случаях выполнение нужной проекции затруднено из-за ограничения подвижности суставов (позвоночника, височно-нижнечелюстных) или жесткости мышц (например, при менингите).

При нормальных условиях, исследуя на рентгене околоносовые пазухи, они визуализируются как светлые области с четкими темными контурами, соответствующими костным границам. Обычно описывается негативное рентгеновское изображение, где более темные участки считаются более плотными, содержащими меньше воздуха. Пневматизированные околоносовые пазухи имеют прозрачность на уровне орбит.

Если содержимое пазух темнее содержания орбит, это указывает на затемнение, что свидетельствует о патологическом процессе. Важно охарактеризовать это затемнение по нескольким параметрам, одним из которых является размер или степень заполнения пазухи патологическим содержимым.

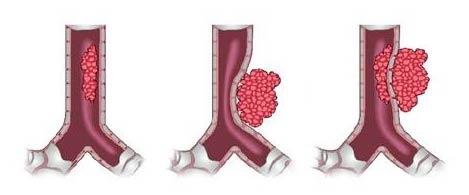

Различают (рис. — схема 8):

- полное (тотальное) затемнение пазухи, почти полное — субтотальное (см. рис. 8 а), что указывает на полное заполнение зоны содержания, это может быть как экссудат, так и отечные мягкие ткани.

- затемнение в нижних отделах с горизонтальным уровнем на верхней стороне указывает на наличие жидкости, экссудата (см. рис. 8 б).

- пристеночное затемнение, которое повторяет контуру стенок пазухи, соответствует утолщению слизистой оболочки (см. рис. 8 в).

В норме толщина слизистой оболочки в околоносовых пазухах составляет от 120 до 1000 мкм и не визуализируется на рентгенограмме; при воспалении или аллергическом отеке она может увеличиваться многократно, что дает эффект пристеночного затемнения.

- В пазухе может быть ограниченное затемнение, идущее от одной или двух стенок (см. рис. 10 а). В таком случае нужно определить его форму (округлая, овальная, неправильная), размер (в сантиметрах или миллиметрах) и контуры (гладкие или неровные). Подобные ограниченные процессы часто соответствуют полипам, кистам или опухолям.

Следующей обязательной характеристикой затемнения является его интенсивность, которая означает степень поглощения рентгеновских лучей при их прохождении через пазуху. Различают три степени: низкую, среднюю и высокую.

Высокая степень интенсивности рентгеновского излучения говорит о том, что оно полностью поглощается тканями и сопоставимо с костными структурами и рентгеноконтрастными инородными объектами. В области пазухи такое затемнение высокоинтенсивное сравнивается с образованием рядом расположенных костных структур, таких как зубы и кости носа. Интенсивные затемнения в пазухах могут быть вызваны наличием дополнительных зубов, остеом, отломками костей либо инородными материалами, такими как дробь, пули или пломбировочный материал, который попал в верхнечелюстную пазуху во время лечения пульпита у задних зубов.

Затемнение малой интенсивности соответствует серозному экссудату, отёку слизистой оболочки и выглядит на рентгенограмме лишь немного темнее орбит.

Затемнение средней интенсивности менее активно задерживает рентгеновские лучи, по сравнению с прилегающими костными структурами, и обычно соответствует мягкотканевым образованиям, таким как опухоли, кисты или полипы, а также плотному экссудату (гнойному или мукозному).

В разных пазухах могут наблюдаться разнообразные патологические процессы с различной степенью выраженности. Например, можно встретить левосторонний гнойный синусит верхнечелюстной и кисту правой лобной пазухи.

Синусит проявляется утолщением слизистой оболочки пазухи, образованием экссудата, который определяет характер заболевания (гнойный, катаральный или серозный). В случае катарального синусита в пазухе наблюдается затемнение, расположенное около стенки, а при увеличении отека может произойти равномерное тотальное затемнение. При экссудативном варианте синусита затемнение выявляется в нижних отделах, формируя верхний горизонтальный уровень (см. рис. 9). Этот уровень не достигает костных стенок пазухи при заметном отеке слизистой.

Интенсивность затемнения может быть показателем характера экссудата: средняя интенсивность указывает на гнойный процесс, тогда как малая – на серозный. При наличии большого объема экссудата уровень не определяется, и появляется тотальное однородное затемнение, что может указывать на образование эмпиемы пазухи. Тотальное однородное затемнение низкой и средней интенсивности также может свидетельствовать о выраженном отеке слизистой оболочки.

Для корректной интерпретации рентгенологической картины необходимо учитывать данные клинического обследования, такие как наличие гнойного секрета в полости носа, высокая температура тела и выраженность болевого синдрома. Болевой синдром может быть более выраженным при наличии отека в пазухе, в отличие от эмпиемы, когда происходит сжатие нервных окончаний и их гибель. В сложных случаях может потребоваться компьютерная томография или диагностическая пункция пазух.

Дренирование экссудата рентгенологически проявляется восстановлением прозрачности, начиная с верхнемедиального угла верхнечелюстной пазухи и верхнего отдела лобной и клиновидной пазух. После рассасывания или удаления экссудата определяется утолщение слизистой оболочки в виде остаточных пристеночных наслоений, сохраняющихся несколько недель. Особенно это касается верхнечелюстных пазух, в которых уровень жидкости может быть за счет вводимого лекарства при предшествовавшем их дренировании.

В практической клинике целесообразно проводить контрольные рентгенологические исследования сразу после завершения лечения, чтобы оценить состояние лобных пазух.

Хронический синусит не имеет специфических проявлений; чаще всего наблюдаются продуктивные формы в виде округлых затемнений из различных стенок пазух, которые могут соответствовать полипам или кистам (см. рис.10 а), гранулемам, некоторые из которых имеют одонтогенную природу.

Крупные кисты способны давать тотальное затемнение пазухи, которое можно спутать с эмпиемой. Кисты следует отличать от мукоцеле пазух, которые не имеют оболочки и приводят к растяжению стенок кассового отделения из-за закрытия естественного соустья (см. рис.10 б). При пневматизации и растяжении пазухи из-за клапанного механизма могут отмечаться измененные стенки, но при этом уровень пневматизации увеличивается. При попадании в пазуху инородных тел (например, пломбировочного материала) может образовываться грибковое тело – мицетома, которая на рентгенограмме имеет округлую форму (см. рис. 11).

Диагностическая пункция верхнечелюстных пазух

При подозрении на гнойное воспаление околоносовых пазух выполняется диагностическая и лечебная пункция. Показания к пункции верхнечелюстных пазух:

- Подозрение на наличие гноя или значительный отек слизистой оболочки (тотальное затемнение верхнечелюстной пазухи)

- Отсутствие результата от консервативного лечения в течение 5-7 дней

- Наличие осложнений, например, распространение воспаления на кости или мягкие ткани орбиты и т.д.

Что такое тотальное затемнение верхнечелюстной пазухи? Это признак того, что весь объём пазухи занят патологическим содержимым, чаще всего гноем или выраженным отеком слизистой.

Пункция позволяет уточнить диагноз, получить материал для бактериологического и цитологического исследования, а также осуществить лечебные процедуры.

Компьютерная томография околоносовых пазух

Компьютерная томография (КТ) – это более современный и точный метод визуализации околоносовых пазух и патологий. Основные преимущества КТ:

- Более детальная дифференциальная диагностика воспалительных заболеваний и опухолей

- Выявление анатомических вариантов и дополнительных пазух

- Оценка состояния костных структур и вовлеченности в патологический процесс

КТ рекомендуется при неэффективности предыдущих методов лечения, в случае подозрения на опухоль, а также перед проведением операций.

Рентген ППН при патологии гайморовых пазух

Использование рентгеновских лучей для оценки состояния придаточных пазух носа дает возможность определить степень развития гайморита и фронтита даже на ранних стадиях заболевания. Данный метод диагностики назначается в следующих ситуациях:

- После простуды наблюдаются выделения из носа;

- Выделения не прекращаются в течение 7-10 дней;

- Имеются носовые кровотечения;

- Сохраняется высокая температура тела, несмотря на отсутствие выделений;

- Покраснение кожи в области придаточных пазух;

- При наклоне головы появляется давящая боль.

Полное затемнение гайморовых пазух указывает на запущенность заболевания, особенно если затрагиваются лобные пазухи. На начальных этапах гайморита выделения накапливаются только в пазухах. Если врач находит патологии носа, вызванные аденоидами, кистами или полипами, то в этом случае может потребоваться хирургическое вмешательство.

Сами по себе ППН у здорового человека имеют полуовальную форму, их цвет соответствует цвету глазниц. При малейшем скоплении гноя или воспалении слизистой врач отмечает затемнение у стенки пазухи. Проведение процедуры рентгеновского обследования ППН безболезненно. Для этого достаточно правильно расположиться на стойке аппарата.

Позиция пациента зависит от того, какую проекцию указал врач. Корректность положения должен подтвердить рентгенолог. Чаще всего пациенты располагаются, либо стоя, либо лёжа вплотную к стойке аппарата, максимально подставляя нос и подбородок. Несколько секунд достаточно для получения четкого изображения.

Во время процедуры доза рентгеновского излучения может варьироваться от 0,12 до 1,18 мЗв, в зависимости от типа и мощности используемого оборудования. Небольшие дозы рентгеновских лучей не рекомендуются для беременных и детей раннего возраста. У женщин в положении такой обзор может негативно влиять на развивающийся плод, а у детей до шести лет рентгеновское облучение может оказать влияние на формирование костной ткани, поэтому исследование назначается исключительно в необходимых случаях.

Что видно на рентгене?

Здоровая полость носа на рентгеновском снимке имеет четкие контуры и нормальную толщину стенок пазух. При проведении рентгенографии гайморовой верхнечелюстной пазухи с подозрением на начальную стадию гайморита, специалисты наблюдают утолщение контуров пораженной области, что свидетельствует о воспалении слизистой.

На снимке Виден решетчатый лабиринт, так как в этой структуре скапливается выделение в первую очередь. Если темных областей не обнаружено, важно внимательно изучить структуру решетчатой костной ткани. Инфильтрат или гной часто проявляют симптом, известный как “молоко в стакане”.

Это название связано с тем, что выделения всегда располагаются в горизонтальном положении, независимо от положения пациента. Темные участки могут быть как односторонними, так и двусторонними. При запущенном заболевании накопление гноя может стать общим. Это состояние может вызвать распространение гнойных масс в соседние ткани и сосуды.

Существует риск инфильтрации в головной мозг, что может привести к менингиту. Проникновение гноя в кровь способно вызвать сепсис и воспалительные процессы во внутренних органах. Скопление экссудата при субтотальном и тотальном затемнении также может возникнуть на фоне плотных новообразований в носовой полости, таких как хондромы, остеомы или саркомы. Эти образования могут быть с плотной оболочкой, но внутри содержать жидкость.

При анализе рентгенограммы на предмет гайморита, носоподбородочная проекция будет показывать затемнение с верхним горизонтальным уровнем. Жидкость будет видна на темном фоне с четким контуром. При тяжелой форме заболевания затемнение может располагаться над носом.

Если тени заметны одновременно в нескольких полостях, это может указывать на фронтит, а не на гайморит. Когда контур слизистой имеет выраженную волнистость, это свидетельствует о высокой вероятности гиперпластического синусита. Для выявления новообразований рекомендуется проводить рентген с использованием контрастирования.

Любые кисты или опухоли будут показываться с четко определёнными округлыми контурами. Если гайморит вызван аллергией, то изображение может включать дополнительные образования в виде «плюс-теней». Это состояние возникает из-за значительного выпячивания слизистой. Другие методы диагностики гайморита включают рентгенографии с явными переломами костной ткани носа или наличие инородного тела в носоглотке.

Пневматизация придаточных пазух

Как диагностируется? Направление на диагностическое обследование, и дальнейший курс лечения назначает врач отоларинголог. На первичном осмотре специалист делает пальпацию, определяет болезненные области, выявляет.

Рентген пазух носа

Интерпретация рентгеновских снимков: что можно увидеть? Рентгенограмма позволяет оценить состояние пазух и костных структур. На ней может быть видна жидкость в верхнечелюстных пазухах, что является признаком гайморита.

Вопросы по теме

Как субтотальное снижение прозрачности пазухи может влиять на общее состояние здоровья человека?

Субтотальное снижение прозрачности пазухи может быть признаком воспалительных процессов, таких как синусит, который может привести к различным осложнениям. Если пазуха не функционирует должным образом, это может привести к накапливанию слизи, что в свою очередь создает среду для размножения бактерий и грибков. В итоге, человек может испытывать такие симптомы, как головная боль, боль в области лица, затрудненное дыхание и общую слабость, что существенно сказывается на качестве жизни и может потребовать медицинского вмешательства.

Каковы современные методы диагностики субтотального снижения прозрачности пазухи?

Современная диагностика субтотального снижения прозрачности пазухи включает несколько методов. Во-первых, это рентгенография, которая позволяет визуализировать состояние пазух. Во-вторых, компьютерная томография (КТ) обеспечивает более детальное изображение и помогает врачу увидеть мелкие изменения в структурах. В некоторых случаях может быть рекомендована магнитно-резонансная томография (МРТ) для исключения опухолевых процессов. Также не следует забывать о возможности применения эндоскопии для получения более точной информации о состоянии слизистых оболочек и выявления патологий в пазухах.

Какое значение имеет правильное лечение субтотального снижения прозрачности пазухи?

Правильное лечение субтотального снижения прозрачности пазухи критически важно для предотвращения ухудшения состояния и возможных осложнений. Неправильное или несвоевременное лечение может привести к хроническим заболеваниям, таким как хронический синусит или даже менингит. Лечение может включать антибактериальные и противовоспалительные препараты, а также физиотерапию и промывания носа. Важно учитывать индивидуальные особенности пациента и строго следовать рекомендациям врача, чтобы достичь наилучших результатов и восстановить нормальное функционирование пазух.