Лечение суправентрикулярной экстрасистолии в первую очередь направлено на устранение симптомов и улучшение качества жизни пациента. В случае редких и бессимптомных экстрасистолий, как правило, специальное лечение не требуется. Однако, если экстрасистолия вызывает дискомфорт или связана с сердечно-сосудистыми заболеваниями, могут назначаться медикаменты, такие как бета-блокаторы или антиаритмики.

В некоторых случаях, когда медикаментозная терапия неэффективна, может быть рекомендовано проведение процедур, таких как радиочастотная аблация. Это минимально инвазивное вмешательство позволяет разрушить участок ткани, вызывающий аритмию, тем самым нормализуя сердечный ритм. Решение о выборе метода лечения принимает врач с учетом индивидуальных особенностей пациента.

- Суправентрикулярная экстрасистолия (СЭ) требует диагностики, включающей ЭКГ и Холтеровское мониторирование.

- Лечение направлено на устранение симптомов и может включать изменение образа жизни.

- Медикаментозная терапия включает бета-блокаторы или антиаритмические препараты при выраженных симптомах.

- В случае частых или тяжелых случаев применяется катетерная абляция как инвазивный метод лечения.

- Важно контролировать сопутствующие заболевания, такие как гипертония и заболевания щитовидной железы.

- Регулярное наблюдение у кардиолога необходимо для мониторинга состояния и коррекции лечения.

Экстрасистолия

Экстрасистолия, известная также как экстрасистолы, представляет собой аномальную деполяризацию, приводящую к преждевременным сокращениям сердечной мышцы или ее отдельных отделов. Обычно пациенты, у которых диагностирована экстрасистолия, испытывают кратковременные остановки сердечного ритма, нехватку воздуха и резкий удар сердца. Это нарушение сердечного ритма и промежутки между сокращениями возникают из-за неожиданных импульсов, возникающих вне корневого узла сердца.

- Определение экстрасистолии

- Причины возникновения экстрасистолии

- Симптоматика экстрасистолии

- Методы диагностики экстрасистолии

- Способы лечения экстрасистолии

- Риски и возможные осложнения при экстрасистолии

- Профилактика нарушений сердечного ритма

Что такое экстрасистолия

- синусно-предсердного (синоатриального) узла;

- путей мышечного возбуждения;

- межузловых проводящих путей предсердий;

- атриовентрикулярного узла;

- атриовентрикулярного пучка.

Импульс, инициирующий сокращение сердца, начинается в синусно-предсердном узле. Далее возбуждение переходит по межузловым путям предсердий, вызывая их деполяризацию, достигает атриовентрикулярного узла и распространяется через атриовентрикулярный пучок на мышцы желудочков. Малейшие сбои в силе импульса в любой части проводящей системы могут привести к возникновению периодических или стойких нарушений сердечного ритма (экстрасистолам).

Экстрасистолия – это атипичная деполяризация и преждевременные сокращения сердца или его отдельных камер. Обычно пациенты с этой проблемой чувствуют, как их сердце на мгновение замирает, они испытывают нехватку воздуха и интенсивные толчки. Патологическое сердцебиение, а также паузы между сокращениями инициируются импульсами, которые работают вне синусового узла.

Дифференциальная и этиологическая диагностика экстрасистолии затрудняется в случаях, когда сбои сердечного ритма являются побочным явлением другого сердечно-сосудистого заболевания. При проявлении экстрасистолии необходимо в обязательном порядке пройти полную диагностику и оценить функциональное состояние миокарда.

Преждевременные сердечные сокращения (или комплексы) могут развиваться по разным механизмам: среди них парасистолы и экстрасистолы. Отличия типов хорошо прослеживаются при суточном мониторинге электрокардиограммы.

В области кардиологии выделяют следующие категории:

1. Функциональные экстрасистолы. Эти экстрасистолы наблюдаются у пациентов с признаками вегетативной дисфункции или невроза. Их фиксируют в состоянии покоя, а при физических нагрузках или эмоциональных всплесках они, как правило, исчезают.

Пациенты с функциональными нарушениями сердечного ритма могут ощущать экстрасистолы: толчки в области груди, приливы жара, стресс, дискомфорт и нехватку воздуха. В большинстве случаев эти экстрасистолы не представляют серьезной угрозы для здоровья. На ЭКГ они проявляются как монотопные изменения желудочков.

2. Органические экстрасистолы. Характерны для пожилых пациентов. Как правило, органические экстрасистолы сопровождают эндокринные расстройства, заболевания сердца, хронические интоксикации. Едва заметные признаки преждевременных сердечных сокращений возникают после стресса или физической нагрузки. Такие комплексы не мешают пациентам вести активный образ жизни.

Сердечные сокращения высокой категории в 95% случаев оказываются органическими. На ЭКГ фиксируются различные виды экстрасистол: желудочковые, политопные, предсердные, атриовентрикулярные и групповые.

Бигеминия—это определенная форма наджелудочковой (суправентрикулярной) или желудочковой экстрасистолии. Такое явление возникает из-за дисфункций вегетативной и центральной нервной систем. Основным фактором, вызывающим бигеминию, являются органические изменения в сердечной мускулатуре. Даже небольшие аномалии в миокарде могут стать причиной появления эктопического очага, формирующего импульсы.

Для желудочковой бигеминии характерны регулярные чередования нормальных сокращений сердца с единичной желудочковой экстрасистолой, которая относится к аллоритмиям. Возможно фиксирование несвоевременного возбуждения правого желудочка. Суправентрикулярная бигеминия – это чередование одного организма сокращения и одной экстрасистолы.

Диагноз «бигеминия» часто ставят при ревматических пороках сердца (например, при пролапсе митрального клапана или аортальном стенозе). Это заболевание также может сопровождаться кардиомиопатиями, миокардитами и тиреотоксикозом.

В зависимости от места локализации и эктопических очагов возбуждения, экстрасистолии подразделяются на:

- Предсердные.

- Желудочковые.

- Предсердно-желудочковые и узловые (атриовентрикулярные).

- Синусно-предсердные (синусовая экстрасистолия).

У экстрасистолии может фиксироваться один или несколько источников возбуждения. Диагностируют следующие виды экстрасистол:

- Монотопные экстрасистолы — с одним очагом возникновения и постоянным интервалом на электрокардиограмме.

- Политопные экстрасистолы — несколько очагов, производящие импульсы с разными интервалами.

- Неустойчивая пароксизмальная тахикардия — серия экстрасистол, происходящих подряд.

В современной медицине применяется несколько систем классификации аритмий. Широко используемая модифицированная схема «Lown Wolf» включает следующую классификацию желудочковых экстрасистол:

- I-класс – единичные экстрасистолы с частотой менее 30 в час. Эта аритмия считается неопасной и не требует лечения.

- II-класс – единичные экстрасистолы, появляющиеся свыше 30 раз в час. Незначительные отклонения в ритме не приводят к серьезным последствиям.

- III-класс – полиморфные экстрасистолы. Сердечные комплексы различной формы с большим количеством эпизодов требуют лечения.

- IVа-класс – парные экстрасистолы, идущие подряд. Класс с высокой степенью серьезности, возможны патологические последствия.

- IVв-класс – залповые экстрасистолы (3-5 подряд). Класс с высокой степенью риска, который грозит серьезными последствиями.

- V-класс – ранние экстрасистолы (R, T). Этот класс имеет высокую степень риска, может привести к остановке сердца.

Суправентрикулярная экстрасистолия представляет собой распространённое нарушение ритма сердца, которое может быть вызвано различными факторами, такими как стрессы, неправильное питание или наличие сопутствующих заболеваний. При выборе стратегии лечения я обычно начинаю с оценки общего состояния пациента и его жалоб. Если экстрасистолия происходит редко и не вызывает выраженных симптомов, часто достаточно просто наблюдения и рекомендаций по изменению образа жизни, включая снижение уровня стресса, отказ от кофеина и алкоголя, а также нормализацию режима сна.

В случаях, когда экстрасистолии становятся частыми и вызывают значительные симптомы, такие как сердцебиение, головокружение или даже обмороки, я рекомендую провести более детальное обследование, включая холтеровское мониторирование и эхокардиографию. Если будут выявлены какие-либо структурные изменения сердца или другие нарушения, то возможно потребуется медикаментозная терапия с использованием бета-блокаторов или антиаритмиков, таких как пропафенон или солатол. При выборе медикаментов необходимо учитывать индивидуальные особенности пациента, его сопутствующие заболевания и возможные побочные эффекты.

В редких случаях, если медикаментозная терапия оказывается неэффективной, и состояние пациента требует более радикальных мер, целесообразно рассмотреть возможность проведения катетерной абляции. Этот метод позволяет целенаправленно уничтожить участки сердца, отвечающие за возникновение экстрасистолий. Важно, чтобы каждый случай рассматривался индивидуально, так как подход к лечению суправентрикулярной экстрасистолии должен основываться на тщательном анализе клинической ситуации и предпочтений пациента.

Суточная норма наджелудочковых экстрасистол

В ходе крупных клинических исследований удалось установить норму наджелудочковых экстрасистол (НЖЭ). У здоровых людей без сердечно-сосудистых заболеваний норма НЖЭ в сутки составляет приблизительно 200—300. Это количество не представляет риска для здоровья человека.

Существует множество разновидностей НЖЭ, отличающихся по различным критериям.

В зависимости от источника импульса выделяют предсердные экстрасистолии и экстрасистолии (ЭС) из атриовентрикулярного (АВ) соединения. По количеству различают одиночные и парные. Три и более ЭС подряд уже считается эпизодом тахикардии (также это называют «пробежкой»).

Я часто наблюдаю у своих пациентов такой ЭКГ-феномен, как аллоритмия — регулярные экстрасистолы. К ним относятся:

- бигеминии — каждый раз после нормального сокращения сердца (дополнительную информацию об этом явлении можно найти здесь)

- тригеминии — возникают после каждого второго комплекса;

- квадригеминии — наблюдаются после каждого третьего комплекса.

В зависимости от причины выделяются следующие виды НЖЭ:

- функциональные — при физических нагрузках, рефлекторных воздействиях;

- органические — связаны с заболеваниями сердца;

- токсические — возникают из-за передозировки медикаментов;

- механические — травмы.

Одиночные экстрасистолы

Наименее опасный вид НЖЭ, который в основном фиксируется у здоровых людей, это одиночные суправентрикулярные экстрасистолы. Они почти всегда проходят незамеченными и не несут угрозы для здоровья.

Частые симптомы

У большинства моих пациентов суправентрикулярная экстрасистолия протекает без каких-либо симптомов. Тем не менее, при длительном течении некоторые пациенты могут испытывать чувство тревоги, неприятные ощущения замирания, перебои в работе сердца, а также «перекатывания» в области груди. Некоторые пациенты, страдающие сердечными заболеваниями, сообщают о кратковременной нехватке воздуха, головокружении и общей слабости. Периодически может испытываться потливость и жар.

Наджелудочковую экстрасистолию легко распознать на ЭКГ. Основные признаки включают:

- внеочередное (экстрасистолическое) появление деформированного зубца Р с сохранением неизмененного комплекса QRST;

- наличие компенсаторной паузы, что видно в виде прямой линии на графике.

Если в разных отведениях зубец Р имеет различную форму, такое явление называется политопной предсердной экстрасистолией. Ее обнаружение с высокой вероятностью свидетельствует о заболевании сердца или легких и требует более тщательной диагностики.

Иногда после внеочередного зубца Р комплекс QRST может отсутствовать. Это случается при блокированной предсердной экстрасистоле. Экстрасистолы из атриовентрикулярного соединения отличает то, что зубец Р либо фиксируется как отрицательный, либо вообще не зарегистрирован по причине наложения на зубец Т.

Во время проведения ЭКГ в состоянии покоя экстрасистолы могут не проявляться. Поэтому для их обнаружения и выяснения частоты их возникновения я назначаю пациентам холтеровское мониторирование. При наличии сопутствующих заболеваний больному делают УЗИ сердца (ЭхоКГ).

Пауза после наджелудочковых экстрасистол короче, чем при желудочковых.

Что это такое

Экстрасистолия, является нарушением ритмичности сердца (аритмия). Данное состояние выражено дополненными ритмами органа или же отдельных его участков.

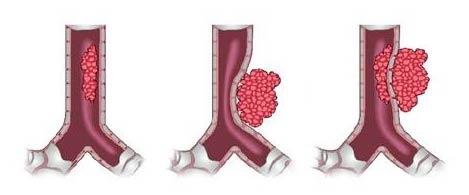

Дополнительные сокращения могут наблюдаться в желудочках (желудочные экстрасистолы), в предсердиях (предсердные) или в одной из половин сердца (предсердно-желудочные).

Экстрасистолия разделяется в зависимости от размещения патологического очага.

Наджелудочковая экстрасистолия

Наджелудочковые экстрасистолы (НЖЭ) — это преждевременные сердечные сокращения, возникающие из-за наличия небольшого очага в предсердиях или АВ-узле, который способен самостоятельно генерировать электрические импульсы.

У каких пациентов более распространена наджелудочковая экстрасистолия?

Небольшие количества наджелудочковых экстрасистол часто наблюдаются у здоровых людей (по некоторым данным, может достигать до 100%).

Увеличение количества наджелудочковых экстрасистол наблюдается с возрастом.

Наджелудочковые экстрасистолы могут развиваться при различных заболеваниях сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной и других систем.

Вероятность увеличения количества НЖЭ возрастает при курении, употреблении кофеинсодержащих напитков и алкоголя.

Существуют также данные о том, что уровень НЖЭ может повыситься в условиях эмоционального стресса и физической усталости.

Наджелудочковая экстрасистолия

Наджелудочковая экстрасистолия представляет собой одну из форм аритмии, при которой происходит внеочередное возбуждение определенного участка сердца. Это состояние возникает в результате преждевременного импульса, который формируется в верхних отделах сердца или в антривентрикулярном узле.

Причины наджелудочковой экстрасистолии разнообразны. Экстрасистолы бывают функциональными и органическими. Функциональные могут возникать у людей со здоровым сердцем, в частности у детей и высокорослых юношей. Это редкая одиночная наджелудочковая экстрасистолия с количеством сокращений менее 30 в течение часа.

Экстрасистолы функционального происхождения могут включать в себя причины такие как: нейрогенные, дисэлектролитные, дисгормональные, токсические и лекарственные.

Нейрогенные экстрасистолы подразделяются на гипоадренергические, гиперадренергические и вагусные.

Гиперадренергические экстрасистолы, как правило, являются следствием интенсивной физической и умственной нагрузки, эмоционального напряжения, употребления алкоголя, курения и потребления острой пищи.

Гипоаденергические распознаются с трудом. Их существование подтверждается экспериментальными данными и клиническими наблюдениями.

При вагусной экстрасистолии сбои в сокращениях сердца часто наблюдаются после приема пищи и во время сна в горизонтальном положении.

Органические наджелудочковые экстрасистолии возникают при наличии сердечно-сосудистых заболеваний, среди которых:

- ишемическая болезнь сердца;

- пороки сердца;

- кардиомиопатии;

- миокардиты;

- пролапс трикуспидального клапана;

- митральный пролапс с регургитацией в левое предсердие;

- незначительный дефект межпредсердной перегородки;

- расширение ствола легочной артерии;

- расширение предсердий при ожирении, диабете и хроническом алкоголизме.

Синусовая экстрасистолия, как правило, связана с хронической ИБС. Говоря о органической природе наджелудочковой экстрасистолии, можно отметить, что она возникает:

при синусовой тахикардии;

из нескольких очагов (политопная);

связана со стенокардией;

более 30 экстрасистол в час во время ЭКГ мониторирования и более 5 в минуту при осмотре врача.

Наджелудочковая экстрасистолия представляет собой вид аритмии, характеризующийся внеочередным возбуждением какой-либо зоны сердца из-за преждевременного импульса.

Этиология и классификация наджелудочковых экстрасистолий

Причины наджелудочковой экстрасистолии разнообразны. Экстрасистолы бывают функциональными и органическими.

Функциональные экстрасистолы могут проявляться у здоровых людей, особенно у детей и высокорослых подростков. Обычно они представляют собой редкие одиночные наджелудочковые экстрасистолы с объемом сокращений менее 30 за час.

К категории функциональных относятся следующие типы экстрасистол:

- нейрогенные;

- дисэлектролитные;

- дисгормональные;

- токсические;

- лекарственные.

Увеличение активности щитовидной железы может также стать причиной возникновения наджелудочковой экстрасистолии.

Нейрогенные экстрасистолы могут делиться на гипоадренергические, гиперадренергические и вагусные.

Гиперадренергические экстрасистолы наблюдаются при повышенной физической и умственной активности, эмоциональном стрессе, употреблении алкоголя, курении и острой пище.

Гипоаденергические распознаются с трудом. Их существование подтверждается экспериментальными данными и клиническими наблюдениями.

Вагусные экстрасистолы, как правило, происходят после еды и во сне, то есть в горизонтальном положении.

Органические наджелудочковые экстрасистолии вызваны различными заболеваниями сердца, включая:

- ишемическую болезнь сердца;

- пороки сердца;

- кардиомиопатии;

- миокардиты;

- пролапс трикуспидального клапана;

- митральный пролапс с регургитацией в левое предсердие;

- незначительный дефект межпредсердной перегородки;

- расширение ствола легочной артерии;

- расширение предсердий при ожирении, диабете и алкогольной зависимости.

Синусовая экстрасистолия часто развивается вследствие хронической ИБС. Говоря об органической природе наджелудочковой экстрасистолии, можно выделить следующие признаки:

- синусовая тахикардия;

- удары исходят из нескольких очагов (политопная);

- сочетание с стенокардией;

- частота экстрасистол превышает 30 за час во время ЭКГ мониторинга и 5 в минуту на приеме у врача.

Кроме этого наджелудочковая экстрасистолия классифицируется следующим образом:

- По количеству эктопических очагов: монотопная (один очаг), политопная (несколько очагов).

- По локализации: предсердные (с источником в предсердиях) и антривентрикулярные (в перегородке между верхней и нижней камерами сердца).

- По частоте: парные (две подряд), единичные (менее 5 в минуту), множественные (более 5 в минуту), групповые (несколько последовательных преждевременных сокращений).

У большинства из людей с наджелудочковой экстрасистолией отсутствуют выраженные симптомы. Наиболее распространенные признаки включают:

- головокружение и чувство слабости;

- одышка или нехватка воздуха;

- чувство страха, тревоги, паники;

- перебои в работе сердца и ощущение его переворотов;

- ощущение остановки или замедления сердечного ритма;

- после паузы ощущение толчка в области груди.

Экстрасистолия. Методы лечения

IV. По частоте: частые и редкие.

V. По плотности и периодичности: единичные, групповые и аллоритмические.

VI. По времени возникновения: ранние, средние, поздние.

VII. По клиническому значению: доброкачественные, потенциально злокачественные, злокачественные.

VIII. Особые формы экстрасистолии: парасистолическая, блокированная (скрытая).

IX. К специфическим формам наджелудочковых экстрасистолий (НЖЭ) относятся:

— Аллоритмия: бигеминия, тригеминия.

— Куплет: возникновение двух подряд НЖЭ.

Особое внимание следует обратить на функциональные НЖЭ, которые характеризуются отсутствием видимого органического поражения сердца, конституциональными особенностями (дисплазия соединительной ткани), признаками вегетативной дистонии, эмоциональной лабильностью, возникновением экстрасистол в покое, частотой НЖЭ

Говоря о лечении пациентов с экстрасистолией, следует в первую очередь провести полное обследование, чтобы установить причину возникновения экстрасистолов и действовать именно на нее. Не менее важно воздействовать на провоцирующие факторы, такие как физическая нагрузка, злоупотребление алкоголем и кофе. Лечение пациентов с экстрасистолией Включает коррекцию механизмов аритмогенеза и оценку переносимости аритмии.

Показания к назначению антиаритмической терапии:

1. Субъективные жалобы на плохо переносимые НЖЭ:

– на фоне ваготонии,

– на фоне симпатикотонии.

2. При пороках сердца и органической патологии сердца, перегрузка и дилатация предсердий (нарушение гемодинамики).

3. Наличие длительно существующего фактора (например, тиреотоксикоз, воспалительные процессы миокарда) – необходимо сочетание этиотропного и антиаритмического лечения.

4. Частота НЖЭ от 700 до 1000 экстрасистол в сутки (принимается индивидуальное решение по поводу назначения ААТ); если количество превышает 1000, обязательно назначается ААТ.

- При полном отсутствии субъективных симптомов;

- При пограничном числе НЖЭ;

- Если возникают непереносимость антиаритмических препаратов в анамнезе;

- При наличи признаков синдрома слабости синусового узла (СССУ) или нарушениях проводимости между предсердиями и желудочками, кроме стойкого увеличения интервала PQ до 0,22 – 0,23 сек (что часто наблюдается у пожилых пациентов из-за кардиосклероза). В этом случае можно назначать β-блокаторы, и если интервал PQ не удлиняется, следует добавить ААТ.

После этого следует назначить медикаменты с атропиноподобным действием (также повышающие число желудочковых сокращений): такие как но-шпа, лекарства красавки, беллатаминал, клоназепам (0,5-1,0 мг); или можно использовать препараты, способствующие симпатикотонии (эуфиллин 0,15 х 3 раза в сутки, теопек, нитроглицерин (при коронарной патологии), коринфар).

И только последним этапом, когда все вышеперечисленное не помогает, необходимо назначать ААП (этацизин (оказывает атропиноподобное, вазолитическое действие, учащает число желудочковых сокращений), аллапинин (повышает симпатикотонию, блокирует натриевые каналы, тем самым уменьшает возбудимость миокарда), редко, но можно использовать также хинидин).

Лечение экстрасистолии, развившейся на фоне симпатикотонии, обычно начинается с назначения седативных препаратов (уменьшающих сердечный ритм): валериана, корвалол, валокордин.

Следующим этапом терапии могут быть малые транквилизаторы: феназепам, грандаксин, коаксил, адаптол (рекомендуется как при симпатикотонии, так и ваготонии). Затем добавляются антиаритмические препараты (β-блокаторы, соталол, пропафенон и антагонисты кальция (верапамил, дилтиазем). Лишь в крайних случаях, когда другие ААП оказываются неэффективными, назначается амиодарон.

При сочетании ваготонии и симпатикотонии можно использовать комбинации препаратов: соталол + аллапинин, антагонисты кальция + аллапинин, хинидин + β-блокаторы, пропафенон + β-блокаторы. Однако при этом необходимо помнить, что при назначении нескольких препаратов дозировку каждого из них следует уменьшить!

Желудочковые экстрасистолы (ЖЭ) представляют собой преждевременные сокращения, при которых на ЭКГ отсутствует зубец Р (исключая поздние ЖЭ, где зубец Р может иметь укороченный интервал). Комплекс QRS > 0,12 сек. За своей формой они напоминают блокаду противоположной ножки пучка Гиса; имеется полная компенсаторная пауза (за исключением случаев ретроградной проводимости ЖЭ к предсердиям, в которых пауза будет неполной и вставочные ЖЭ при редком ритме, который при этом не нарушается).

Существует несколько классификаций желудочковых экстрасистол:

Классификация Лауна-Вольфа:

0 – отсутствие ЖЭ;

1 – редкие, монотопные (до 30 в час);

2 – частые, монотопные (>30 в час);

3 – политопные;

4 – а) парные, б) залповые;

5 – ранние (R на T)

Эта классификация используется преимущественно при мониторировании ЭКГ у пациентов с ишемической болезнью сердца (особенно при инфаркте миокарда). В других случаях, особенно для функциональных экстрасистол, данная классификация неэффективна.

Классификация желудочковых аритмий по клиническому значению (по J.T. Bigger):

1. Безопасные (доброкачественные):

— ЖЭ, неустойчивая желудочковая тахикардия (ЖТ) продолжительностью менее 30 сек.;

— Нет органического поражения сердца.

2. Потенциально опасные:

— ЖК, нестабильная ЖТ;

— Органическое поражение сердца, но без нарушения гемодинамики (необходимы курсы ААТ + усиление лечения основного заболевания для предотвращения развития нарушений гемодинамики).

3. ЖА, представляющие опасность для жизни (злокачественные):

— Стабильная ЖТ, которая часто переходит в фибрилляцию желудочков, наблюдаются случаи клинической смерти;

— Органическое поражение сердца и резкие изменения гемодинамики (требуется постоянное применение ААТ при терапии основного заболевания + актуален вопрос об установке кардиовертера-дефибриллятора).

Какие медикаменты необходимо применять для терапии пациентов с желудочковой экстрасистолией?

Важно понимать, что показанием к назначению ААП является наличие симптоматической экстрасистолии при плохой переносимости ее пациентом.

— Препараты первого порядка (эффективность более 70%): пропафенон, амиодарон, этацизин, аллапинин.

— Лекарства второго порядка (эффективность 50-70%): атенолол, метопролол, бисопролол и другие бета-адреноблокаторы.

— Лекарства третьего порядка: верапамил, дилтиазем, панангин, дифенилгидантоин, карбамазепин, омега-3 ПНЖК.

Терапия желудочковых экстрасистолий включает следующее:

— Устранение аритмогенных факторов (лечение основной патологии)

— Психотерапия, которая не всегда дает положительный результат, поэтому дополнительно назначаются также ААП:

1. Бета-блокаторы (высокоселективные, их антифибрилляторный эффект играет важную роль)

2. Амиодарон (малые дозы)

3. Бета-блокаторы + Амиодарон (в комбинированной терапии)

4. Соталол, ААП класса I (пропафенон, этацизин, аллапинин)

5. Бета-блокаторы +ААП класса I (пропафенон, этацизин, аллапинин)

6. Амиодарон + ААП класса I (пропафенон, этацизин, аллапинин).

7. Амиодарон + Соталол (сочетание этих веществ может быть опасным, используется только в стационаре при строгом контроле и мониторинге ЭКГ)

8. Амиодарон + Соталол + ААП класса I (данная комбинация также может быть рискованной, требует применения только в стационаре с соответствующим контролем и мониторингом ЭКГ)

Использовать аллапинин и этацизин всегда следует с особой осторожностью (особенно пациентам, перенесшим инфаркт миокарда).

Перед началом терапии данными препаратами необходимо оценить гемодинамику, степень гипертрофии миокарда; противопоказанием также является фракция выброса менее 40% и острый коронарный синдром.

- Эуфиллин (теотард, теопек): препараты длительного действия

- Вискен (пиндолол): группа бета-блокаторов

- ААП класса I (этацизин, аллапинин)

- Никорандил (используется при стенокардии, когда нужно избежать урежения сердечного ритма; не снижает АД, не ухудшает брадикардию)

- При синдроме слабости синусового узла: 2-камерный кардиостимулятор + Кордарон (+ другие ААП)

ЖЭ и нестабильная ЖТ у пациентов без органического поражения сердца не представляют угрозы и не требуют применения ААТ (так называемые «косметические аритмии»)!

Важно обращать внимание на время возникновения экстрасистол: они проявляются в покое или при физической активности. В состоянии покоя чаще появляются функциональные желудочковые экстрасистолии; если же они проявляются каждый раз при физической нагрузке, следует исключить органические поражения (в первую очередь ишемическую болезнь сердца).

Смертность.

(1). Пациенты с постинфарктным кардиосклерозом — 5% в год;

(2). Пациенты со снижением фракции выброса (менее 40%) — 5% в год;

(1) + (2) — 10% в год;

(1) + (2) + ЖЭ и нестабильная ЖТ — 15% в год.

Методы лечения ЖЭ и нестабильной ЖТ:

Если у пациента с постинфарктным кардиосклерозом и сниженной фракцией выброса наблюдается также неустойчивая ЖТ, необходимо направить его к кардиологу и аритмологу для проведения ЭФИ (электрофизиологического исследования, как правило путем зондирования полостей сердца). В ходе ЭФИ стараются индуцировать устойчивую ЖТ, и, если она рефрактерна к новокаинамиду, это может быть показанием для установки кардиовертера-дефибриллятора.

Не всегда необходимо назначать ААТ при экстрасистолиях?

Само наличие экстрасистолии не является безусловным основанием для назначения ААТ; первоочередная задача — устранение основного заболевания и факторов, способствующих развитию экстрасистол, а только затем обращение к ААТ.

ААТ должно быть курсом, то есть предполагается постепенное снижение дозировки препаратов при достижении положительного результата, а в дальнейшем ведение без применения ААП на фоне метаболической терапии (прием медикаментов, уменьшающих гипоксический синдром: мексидол, милдронат, рибоксин, кокарбоксилаза, омакор).

Постоянное применение ААТ целесообразно только при злокачественных желудочковых экстрасистолах, которые представляют опасность для жизни!

Более детально этот вопрос обсуждается на наших сертификационных курсах для медицинских работников.

Вопросы по теме

Каковы основные методы диагностики суправентрикулярной экстрасистолии перед началом лечения?

Перед началом лечения суправентрикулярной экстрасистолии важно провести серию диагностических процедур, чтобы точно определить природу и частоту экстрасистолий. Обычно это включает в себя электрокардиографию (ЭКГ) в покое, 24-часовое мониторирование ЭКГ по Холтеру, а также эхокардиографию для оценки структуры сердца. В некоторых случаях может потребоваться нагрузочное тестирование или электрофизиологическое исследование для более детального анализа. Эти процедуры помогут врачу выбрать наиболее эффективное лечение, основываясь на индивидуальных характеристиках пациента.

Существуют ли альтернативные методы лечения суправентрикулярной экстрасистолии, помимо медикаментов?

Да, помимо медикаментозной терапии, существуют альтернативные методы лечения суправентрикулярной экстрасистолии. Одним из таких методов является катетерная абляция, которая подразумевает уничтожение участков ткани сердца, вызывающих ненормальные электрические импульсы. Это процедура может значительно снизить или полностью устранить частоту экстрасистолий. Также важно рассмотреть изменения в образе жизни, такие как устранение стрессов, отказ от кофеина, алкоголя и курения, которые могут помочь снизить частоту приступов. Однако решение о выборе метода лечения должно приниматься только совместно с врачом, учитывая все индивидуальные факторы пациентов.

К каким осложнениям может привести несвоевременное лечение суправентрикулярной экстрасистолии?

Несвоевременное или неадекватное лечение суправентрикулярной экстрасистолии может иметь серьезные последствия. Прежде всего, это может привести к ухудшению общей сердечной функции, повышая риск развития сердечной недостаточности. Кроме того, частые экстрасистолии могут провоцировать развитие более серьезных аритмий, таких как фибрилляция предсердий, что увеличивает риск тромбообразования и, как следствие, инсульта. Также пациенты могут испытывать ухудшение качества жизни из-за постоянного чувства тревоги и дискомфорта. Поэтому важно не игнорировать симптомы и обратиться к врачу для корректной диагностики и лечения.