Бактерии представляют собой одноклеточные микроорганизмы, которые играют ключевую роль в экосистемах, участвуя в процессах разложения, nitrogen fixation и симбиозе. Основные формы бактерий включают кокки, которые имеют сферическую форму, и вибрионы, обладающие изогнутой или спиралевидной формой. Каждый из этих видов имеет свои уникальные адаптации, позволяющие им выживать в различных условиях.

Кокки чаще всего встречаются в группах, таких как стрептококки и стафилококки, и могут вызывать различные заболевания у человека и животных. Вибрионы, как, например, Vibrio cholerae, известны своей патогенностью и могут вызывать серьезные инфекционные заболевания, такие как холера. В то же время, многие бактерии, включая как кокки, так и вибрионы, играют полезную роль в пищеварении и производстве антибиотиков, что подчеркивает их важность для жизни на Земле.

- Определение: Бактерии – одноклеточные микроорганизмы, играющие ключевую роль в биосфере.

- Виды: Главными формами бактерий являются кокки (шаровидные) и вибрионы (изогнутые).

- Кокки: Образуют колонии, могут быть одиночными или находиться в цепочках и кластеров; их представителей много – от безвредных до патогенных.

- Вибрионы: Обычные представители – Vibrio cholerae; отвечают за различные патологии, включая холеру.

- Функции: Бактерии участвуют в биогеохимических циклах, переработке органики и взаимосвязи с организмами.

- Значение: Бактерии являются важными для экосистемы и человеческой деятельности, включая медицину и сельское хозяйство.

Среди всех микроорганизмов для товароведения пищевых продуктов наибольшее значение имеют бактерии, плесневые грибы и дрожжи. Эти представители относятся к низшим (бесхлорофильным) растениям и в основном представлены одноклеточными формами жизни.

Бактерии являются самой подробно изученной группой микроорганизмов. Их размеры варьируются от 0,4 до 10 мкм.

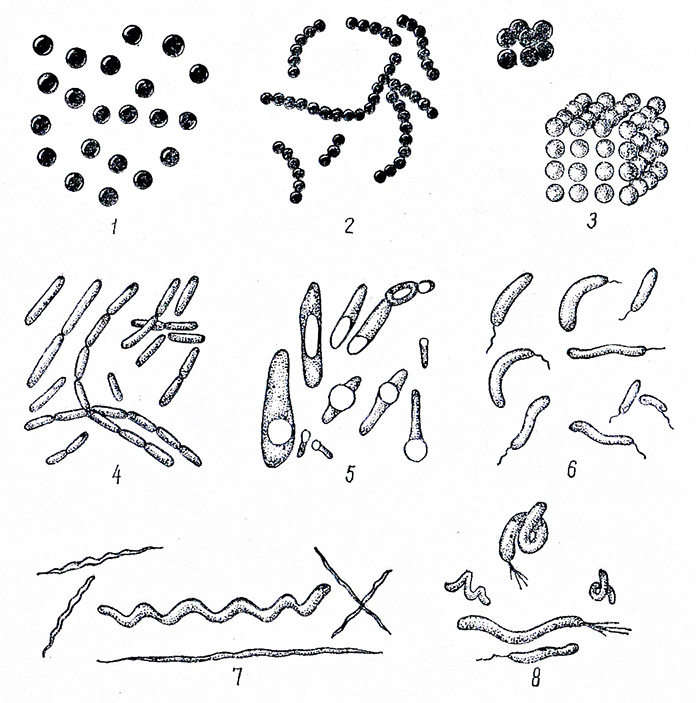

Существует несколько категорий бактерий в зависимости от формы, к основным из которых относятся: кокки — круглые, палочки (бактерии и бациллы), вибрионы — в форме запятой, спириллы — витковидной и слегка изогнутой формы, и спирохеты — длинные, тонкие и сильно скрученные (рис. 1). Кокки не всегда сохраняют строгую круглую форму, иногда они бывают слегка вытянутыми или односторонне вогнутыми.

Размеры и форма тела бактерий могут значительно изменяться под влиянием различных факторов внешней среды. Нетипичные или даже уродливые формы могут возникать под влиянием кислот, щелочей, температуры, накопления в среде продуктов жизнедеятельности и др.

СТРОЕНИЕ БАКТЕРИЙ

Между строением бактерий и строением высших форм живых организмов имеется существенная, разница. Высшие организмы построены весьма сложно — в них различают органы, состоящие из различных тканей которые в свою очередь сложены, из отдельных клеток. Схематично это выглядит так: клетка → ткани → органы → организм.

Рис. 1. Формы бактерий:

1 — микрококки; 2 — стрептококки; 3 — сарцины;

4 — палочки без спор; 5 — палочки со спорами (бациллы);

6 — вибрионы; 7 — спирохеты; 8 — спириллы

Бактерии же представлены лишь одной клеткой, которая является самостоятельным организмом (рис. 2).

Каждая клетка бактерий окружена защитной оболочкой, которая выполняет множество функций, включая придание клетке характерной формы (кокка, палочка, спирилла и так далее). Эта оболочка обладает полупроницаемыми свойствами, позволяющими питательным веществам проникать внутрь, а продуктам обмена выходить наружу. Это касается только мелких молекул, находящихся в состоянии истинного раствора, тогда как крупные молекулы с большим весом не могут пройти через оболочку. Такую регулирующую функцию относительно обмена веществ выполняет оболочка в целом, но особенно активно за это отвечает цитоплазматическая мембрана.

Рис. 2. Схема строения клетки бактерий:

1 — нити дезоксирибонуклеиновой кислоты (диффузное ядро);

2 — рибосомы; 3 — жгутик; 4 — мезосомы;

5 — клеточная оболочка; 6 — цитоплазматическая мембрана;

7 — гликоген; 8 — волютин; 9 — вакуоль; 10 — запасной жир

У некоторых бактерий наружный слой оболочки может образовывать слизистую капсулу, которая может значительно превышать в толщине саму клетку. Капсулы не являются обязательными и формируются только в определенных условиях окружающей среды. Они служат защитным покрытием и помогают в регуляции водного обмена, предотвращая высыхание клеток.

Состоят капсулы в основном из полисахаридов, гликопротеидов. Слизеобразующие бактерии, быстро размножаясь на поверхности субстратов, вызывают их порчу, а жидкие среды могут превращать в сплошную слизистую массу. Это явление иногда наблюдается в молоке, пиве, сахаристых экстрактах из свеклы и др. Слизеобразование активнее происходит при пониженных температурах — от 10 до –2° С.

Цитоплазма представляет собой полужидкую и прозрачную белковую массу, составляющую основную часть клетки. Цитоплазматическая мембрана, являющаяся более плотным слоем, вместе с оболочкой играет ключевую роль в обмене веществ между клеткой и окружающей средой. В пределах жидкой и бесструктурной части цитоплазмы находятся жизненно важные клеточные структуры: рибосомы, мезосомы, а также запасы питательных веществ.

Рибосомы — зернистые образования, расположенные во всей цитоплазме. В них осуществляется синтез клеточных белков из поступающих веществ.

Мезосомы — это различные образования, находящиеся в цитоплазме и ближнем слое к оболочке. В этих структурах проходят процессы, связанные с выделением энергии через окисление органических веществ.

Ядро бактерий не имеет четко выраженной формы, в отличие от других одноклеточных. Ядерное вещество равномерно распределено по цитоплазме, и его присутствие определяется наличием дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК), являющейся носителем наследственной информации клетки.

Именно ядро ответственно за передачу всех признаков родительских организмов потомству (форма, типичные размеры, физиологические свойства и др.). При размножении каждая вновь образуемая клетка бактерий получает полный набор нуклеиновых кислот, имеющихся у родительского организма. Свойства организма зашифрованы в структурных особенностях ДНК.

Дифференцированное, то есть четко ограниченное от цитоплазмы, ядро наблюдается лишь у некоторых видов, таких как нитчатые и миксобактерии.

Запасные питательные вещества в виде гранул или капелек часто находятся в цитоплазме. Однако их наличие не является постоянным признаком для микроорганизмов. Эти вещества накапливаются при благоприятных условиях и расходуются на дыхание, а также для построения различных структур тела клеток. Гранулы могут быть представлены крахмалом, гликогеном и белком волютином; запасной жир образует мелкие шарообразные капли.

Жгутики представляют собой тонкие образования, выходящие из-под цитоплазматической мембраны и выступающие над поверхностью клетки. Они действуют как органы движения и могут располагаться как по одному, так и в виде пучков на концах клетки или по всей ее поверхности. Сгибания и сокращения жгутиков обеспечивают перемещение клетки в новые области субстрата, а также способствуют «вентилированию» окружающей среды. Жгутики очень тонкие и легко теряются при механических воздействиях или с возрастом.

Однако наличие жгутиков не характерно для всех бактерий, а преимущественно встречается у некоторых палочковидных и кокковидных форм. Бактерии, имеющие извитую форму, чаще передвигаются за счет волнообразных движений.

СПОРООБРАЗОВАНИЕ

Некоторые бактерии могут образовывать споры, особенно это касается палочковидных форм. У кокков споры образуются редко, а у вибрионов и спирилл это явление вовсе отсутствует.

Процесс спорообразования заключается в том, что в определенном месте бактериальной клетки цитоплазма сгущается, затем этот участок покрывается плотной оболочкой. В течение нескольких часов бактериальная клетка превращается в спору.

Спора может находиться как в центре, так и на конце клетки бактерии. Разные виды спор могут иметь различные формы: они могут быть круглыми или овальными. Иногда их диаметр превышает ширину клетки, в результате чего происходит её деформация — вздутие. Эти характеристики спорообразования у различных бактерий являются стабильными признаками и часто используются в их классификации.

Спорообразование усиливается в условиях стресса, а также при нехватке питательных веществ.

Жизненные процессы обменного характера, например дыхание, происходят в спорах крайне медленно.

Споры обладают большей устойчивостью, чем вегетативные формы бактерий, к воздействию радиации, ультразвука, высыхания, замораживания, разрежения, давления и токсичных веществ и т.д. Споры некоторых бактерий сохраняют жизнеспособность даже при кипячении в концентрированной кислоте в течение 20 минут. Устойчивость спор возрастает при предварительном их обезвоживании.

Плотная, многослойная оболочка хорошо защищает споры от проникновения вредных веществ.

Способность к образованию спор, которые отличаются высокой стойкостью к внешним условиям, позволяет этим бактериям выживать в самых неблагоприятных обстоятельствах. Споры являются специфической, устойчивой формой существования бактерий, что способствует сохранению данного вида.

Один из ключевых аспектов консервной промышленности, а также переработки и хранения сельскохозяйственных продуктов — это предотвращение жизнеспособности спорообразующих бактерий и их уничтожение.

Спорообразование у бактерий не связано с размножением, так как бактериальная клетка способна образовывать лишь одну спору. Если споры попадают в благоприятные условия, то каждая из них в течение нескольких часов прорастает в обычную (вегетативную) бактериальную клетку. Вначале лопается оболочка споры, а затем в этом месте появляется проросток клетки, постепенно превращающийся в нормальную клетку.

В практике часто можно встретить так называемые дремлющие споры. Это споры, которые имеют замедленный процесс прорастания, несмотря на то, что они способны сохранять жизнеспособность долгие годы, прорастая постепенно в течение длительного времени — от нескольких дней до многих лет.

РАЗМНОЖЕНИЕ БАКТЕРИЙ

Существуют различные способы размножения бактерий, однако большая часть из них размножается путем деления клеток на две части.

На срединной части подготовленной к делению клетки формируется перегородка, которая делит клетку. Образующиеся две новые клетки могут различаться по размеру, так как перегородка не всегда проходит через центр материнской клетки.

Некоторые бактерии обладают большой интенсивностью размножения. Скорость размножения зависит от условий питания, температуры, доступа воздуха и других факторов.

При благоприятных условиях клетка может делиться каждые 20-30 минут, что приводит к 48-72 циклам удвоения за одни сутки. Если бы размножение происходило непрерывно с такой скоростью, то за сутки одна клетка смогла бы образовать огромное количество бактерий — 4 714 169 × 10^15 клеток, а за 5 дней её потомство могло бы занять площадь всех морей и океанов. Однако фактическое бесконечное деление бактерий не наблюдается. Процесс размножения ограничивается истощением питательных веществ, накоплением продуктов обмена и другими физическими, химическими и биологическими факторами. Например, при снижении температуры на 10 °C скорость размножения может снижаться в 2-3 раза.

Попадая в новые условия, на свежий субстрат, микробы не сразу начинают размножаться. В течение некоторого времени они приспосабливаются к среде обитания, затем начинается бурное размножение, замедляющееся по мере исчерпания питательных ресурсов и накопления продуктов жизнедеятельности.

Быстрая порча продуктов (окисление, гниение и т. п.) обусловлена очень высокой скоростью размножения и роста бактерий.

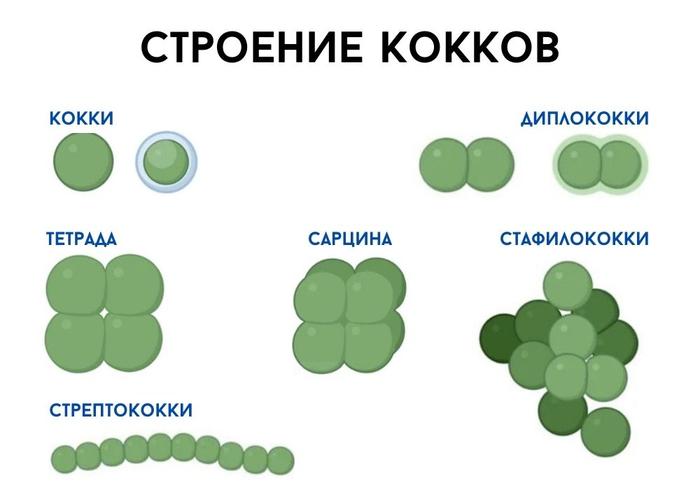

При делении кокки могут разделяться в одной, двух или трех взаимно перпендикулярных плоскостях. После деления они остаются незначительно связанными между собой, что приводит к появлению различных форм кокков (см. рис. 1):

диплококки — парные кокки;

стрептококки — в виде цепочек;

тетракокки— по четыре кокка;

сарцины — в виде правильных клубков из 8, 16 штук;

стафиллококки — в виде скоплений, напоминающих грозди винограда.

При очень слабой связи между возникающими при делении клетками образуются микрококки, во взаимном расположении которых нет никаких закономерностей. Они расположены поодиночке или в виде случайных скоплений по несколько экземпляров.

Палочки (бактерии-бациллы), как и кокки, могут находиться в виде пар — диплобактерии и цепочек — стрептобактерии. Но чаще всего палочки располагаются отдельно и беспорядочно. Различные палочковидные бактерии заметно отличаются друг от друга по своей форме: есть палочки строго цилиндрической формы, бочковидные, с резко обрубленными, вогнутыми или острыми окончаниями и прочее.

ПРИНЦИП СИСТЕМАТИКИ БАКТЕРИЙ

Классификация, то есть упорядочение знаний о различных объектах и группах живых существ, включая микроорганизмы, необходима для упрощения их распознавания и определения взаимосвязей между ними. Систематизация микроорганизмов значительно облегчает работу с ними в практических целях.

В текущей практике микробиологии все бактерии делятся на три основные группы в зависимости от формы клеток: палочковидные, шаровидные и извитые.

Поскольку в каждое семейство объединяется множество весьма разнообразных организмов, семейства подразделяют на роды. Так, семейство шаровидных бактерий в зависимости от характера объединения клеток в группы делят на роды микрококков, стрептококков, сарцин. В отдельных разделах микробиологии, например медицинской, выделяют еще роды диплококков и тетракокков.

Среди палочковидных бактерий выделяются два основных рода: один из них — это род непосредственно бактерий, куда входят все организмы, не способные к образованию спор, а другой — род бацилл, объединяющий палочковидные бактерии, обладающие возможностью спорового размножения.

Семейство извитых бактерий принято делить в зависимости от степени извитости на роды вибрионов (бактерии, изогнутые в виде запятой), спирилл и спирохет.

Классификация бактерий на роды не всегда дает полное представление об их свойствах, так как основывается лишь на внешних характеристиках. В внутри каждого рода могут быть бактерии, схожие по внешнему виду, но обладающие совершенно различными физиологическими функциями и особенностями. Например, в роде бактерий находятся такие возбудители, как сенная палочка, провоцирующая гнилостные процессы, болгарская палочка, вызывающая сквашивание молока, а также патогенные бактерии, отвечающие за такие инфекции, как брюшной тиф и дизентерия.

Таким образом, для более точной классификации бактерий используются виды. Вид представляет собой систематическую единицу, объединяющую организмы не только по внешним данным, но и по физиологическим характеристикам и родственным связям.

Для определения вида бактерий, кроме морфологических признаков (подвижность, отношение к диагностическим окраскам и т. д.), используются физиологические (потребность в кислороде, способность сбраживать различные сахара и т. д.), культуральные (характер образуемых колоний, особенности роста на некоторых питательных средах и т. д.) и др. Наименование вида бактерий, как правило, состоит из двух слов, первое из которых обозначает принадлежность к роду, а второе непосредственно указывает вид. Например, название «бактериум флуоресценс» означает, что микроорганизм относится к палочковидным бесспоровым бактериям (род бактерий), образующим пигмент флюоресцеин (вид — флуоресценс); «стрептококкус лактис» — относится к шаровидным бактериям, образующим цепочки из нескольких кокков (род стрептококков), способным вызывать скисание молока (вид — лактис).

Строение бактериальной клетки

У многих бактерий заметна наличие слизистой капсулы, которая играет важную защитную роль, предохраняя клетку от высыхания.

Как и у клеток растений, у бактериальных клеток есть клеточная стенка. Однако, в отличие от растений, ее строение и химический состав несколько иной. Клеточная стенка состоит из слоев сложного углевода. Ее строение таково, что позволяет проникать различным веществам внутрь клетки.

Цитоплазматическая мембрана располагается под клеточной стенкой.

Эти микроорганизмы относятся к прокариотам, поскольку в их клетках отсутствует оформленное ядро. Кроме того, они не имеют и хромосом, как у эукариот. У прокариот хромосома состоит только из ДНК и представляется в форме кольцевой молекулы, что называют нуклеоидом.

Нуклеоид находится прямо в цитоплазме, обычно в центре клетки.

Бактерии не имеют полноценные митохондрии и другие клеточные органеллы, такие как комплекс Гольджи и эндоплазматическая сеть. Вместо этого их функции частично замещают впячивания цитоплазматической мембраны, известные как мезосомы.

В цитоплазме есть рибосомы, а также различные органические включения: белки, углеводы (гликоген), жиры. Также клетки бактерий могут содержать различные пигменты. В зависимости от наличия тех или иных пигментов или их отсутствия, бактерии могут быть бесцветными, зелеными, пурпурными.

Питание бактерий

Бактерии появились на ранних этапах формирования жизни на планете. Именно они первыми осознали различные способы получения пищи. Позже, в процессе эволюции, выделились два основных царства: Растения и Животные, которые различаются по методу питания. Растения классифицируются как автотрофы, в отличие от животных, являющихся гетеротрофами.

Тем не менее, среди бактерий можно встретить оба типа питания.

Питание — это способ получения клеткой или организмом необходимых органических веществ. Их можно получить из вне или синтезировать самостоятельно из неорганических веществ.

Автотрофные бактерии

Автотрофные бактерии способны синтезировать органические вещества, исходя из неорганических соединений. Этот процесс требует энергии, которую автотрофы получают двумя основными способами: фотосинтезом и хемосинтезом.

Фотосинтезирующие бактерии используют энергию Солнца, улавливая его излучение. В этом они сходны с растениями. Однако, если у растений в процессе фотосинтеза выделяется кислород, то у большинства фотосинтезирующих бактерий он не выделяется. То есть бактериальный фотосинтез анаэробен.

Пигменты автотрофных бактерий отличаются от аналогичных пигментов растений и называются бактериохлорофиллом. У этих микроорганизмов отсутствуют хлоропласты, и большинство фотосинтезирующих бактерий обитают в пресных и соленых водоемах.

Хемосинтезирующие организмы используют энергию, выделяющуюся в ходе различных химических реакций для превращения неорганических веществ в органические. Эта энергия выделяется только в экзотермических реакциях, и некоторые из таких реакций происходят в клетках бактерий. Например, у нитрифицирующих бактерий протекает реакция окисления аммиака в нитриты и нитраты.

Железобактерии окисляют закисное железо в окисное. Водородные бактерии окисляют молекулы водорода.

Гетеротрофные бактерии

Гетеротрофные бактерии не имеют возможности синтезировать органические вещества из неорганических, что заставляет их получать необходимые вещества из окружающей среды.

Бактерии, питающиеся органическими остатками других организмов (в том числе мертвыми телами), называются бактериями-сапрофитами. По-другому их называют бактериями гниения. Таких бактерий много в почве, где они разлагают перегной до неорганических веществ, которые впоследствии используются растениями. Молочнокислые бактерии питаются сахарами, превращая их в молочную кислоту. Маслянокислые бактерии разлагают органические кислоты, углеводы, спирты до масляной кислоты.

Клубеньковые бактерии живут в корнях растений, питаясь органическими веществами, которые производит растение, однако одновременно связывают азот из атмосферы и передают его растению, что является примером симбиоза. Другие гетеротрофные симбиотические бактерии обитают в желудочно-кишечном тракте животных, помогая им в переваривании пищи.

Среди бактерий также много паразитов, которые обитают в других живых организмах, питаются за их счет и могут наносить вред хозяину.

В мире микроорганизмов особое внимание заслуживают кокки и вибрионы. Кокки – это шаровидные бактерии, которые могут встречаться в различных формах: одиночных, парах, цепочках или гроздьях. Они играют важную роль в экосистеме, участвуя в процессах разложения органических веществ и поддержании баланса в микрофлоре. Кокки могут быть как патогенными, так и непатогенными, что делает их объектом интереса как для медицины, так и для экологии.

Вибрионы, с другой стороны, представляют собой изогнутые бактерии, часто имеющие форму запятой. Они известны своей способностью вызывать заболевания, такие как холера, вызываемое Vibrio cholerae. Однако не все вибрионы являются патогенными; некоторые из них являются важными участниками жизненных процессов в водоёмах, участвуя, например, в цикле азота. Это подтверждает разнообразие функциональных ролей, которые выполняют эти микроорганизмы в природе.

Изучение кокков и вибрионов помогает лучше понять как основные механизмы их патогенности, так и их функциональную значимость в экосистемах. Кокки и вибрионы взаимодействуют с другими микроорганизмами, а также с макроорганизмами, что способствует поддержанию биологического разнообразия. Являясь исследователем в области микробиологии, я убежден, что дальнейшее изучение таких бактерий откроет новые горизонты в области медицины, экологии и биотехнологий.

Бактерии

Бактерии это одноклеточные организмы, лишенные хлорофилла.

Бактерии присутствуют повсеместно, обитают практически во всех средах. Наибольшее их количество можно встретить в почве, где они могут обитать на глубине до 3 километров (до 3 миллиардов в одном грамме почвы). Их множество в воздухе (на высоте до 12 километров), а В организмах живых и мертвых животных и растений, включая человека.

Среди бактерий встречаются неподвижные и подвижные формы. Передвигаются бактерии с помощью одного или нескольких жгутиков, которые располагаются на всей поверхности тела или на определенном участке.

Клетки бактерий имеют различные формы:

- шарообразные — кокки,

- палочковидные — бациллы,

- в форме запятой — вибрионы,

- извитые — спириллы.

Кокки :

Монококки: это отдельно расположенные клетки.

Диплококки: это парные кокки, которые могут образовывать пары после деления.

Гонококк Нейссера: возбудитель гонореи

Пневмококки: возбудитель крупозной пневмонии.

Менингококки: возбудитель менингита (острое воспаление оболочек мозга).

Стрептококки: это клетки округлой формы, которые после деления образуют цепочки.

α – зеленящие стрептококки.

β – гемолитические стрептококки возбудители скарлатины, ангины, фарингита…

γ – не гемолитические стрептококки.

Стафилококки: это группа микроорганизмов, которые не разделяются после деления, образуя большие бесформенные скопления.

Возбудитель: гнойничковых заболеваний, сепсиса, фурункулов, абсцессов, флегмон, мастита, пиодермита и пневмонию у новорожденных.

Сарцины: это смешение кокков, формирующее группы в виде пакетиков, состоящих из 8 и более кокков.

Палочковидные:

Собственно бактерии: это палочковидные бактерии, которые не способны образовывать споры.

Бациллы: это палочковидные бактерии, которые образуют споры.

(Среди них: бацилла Коха, кишечная палочка, возбудитель сибирской язвы, синегнойная палочка, бактерии, вызывающие чуму, коклюш, мягкий шанкр, столбняк, ботулизм и многие другие.)

Вибрионы:

Это слабо изогнутые клетки, напоминающие запятые, размером от 1 до 3 мкм.

Холерный вибрион: возбудитель холеры, обитающий в воде, через что и происходит заражение.

Спириллы:

Это извитые микроорганизмы в форме спирали с одним или несколькими спиралевидными кольцами.

Безвредные бактерии, живущие в сточных водах и запруженных водоемах.

Спирохеты:

Это тонкие длинные микробы, представленными тремя видами: Трепонемы, Боррелия и Лертоспира. Патогенная для человека является бледная трепонема — возбудитель сифилиса, передаваемого половым путем.

Строение бактериальной клетки:

Структура бактериальной клетки подробно изучена благодаря электронной микроскопии. Она включает оболочку, с наружным слоем, известным как клеточная стенка, и внутренним слоем — цитоплазматической мембраной, а также цитоплазму с различными включениями и нуклеотидами. Существует также множество дополнительных структур: капсула, микрокапсула, слизь, жгутики, пили и плазмиды;

Клеточная стенка — прочная, упругая структура, придающая бактерии определенную форму, и «сдерживающая» высокое осмотическое давление в бактериальной клетке. Она защищает клетку от действия вредных факторов внешней среды.

Наружная мембрана состоит из липополисахаридов, фосфолипидов и белков. На ее внешней поверхности располагается липо-полисахарид.

Между клеточной стенкой и цитоплазматической мембраной находится пространство, называемое периплазматическим пространством или периплазмой, в котором содержатся ферменты.

Цитоплазматическая мембрана прилегает к внутренней поверхности клеточной стенки бактерий и окружает наружную часть цитоплазмы бактерий. Она состоит из двойного слоя липидов, а также интегральных белков, пронизывающих ее насквозь.

Цитоплазма занимает основную часть бактериальной клетки и состоит из растворимых белков, рибонуклеиновых кислот, включений и множества мелких гранул — рибосом, участвующих в синтезе белков. В цитоплазме могут содержаться различные включения, такие как гранулы гликогена, полисахаридов, жирных кислот и полифосфатов.

Нуклеотид – эквивалент ядра у бактерий. Он расположен в цитоплазме бактерий в виде двух нитчатой ДНК, замкнутой в кольцо и плотно уложенной наподобие клубка. Обычно в бактериальной клетке содержится одна хромосома, представленная замкнутой в кольцо молекулой ДНК.

Помимо нуклеотидов, в бактериальных клетках могут находиться внехромосомные факторы наследственности — плазмиды, представляющие собой колец ДНК, которые способны к самостоятельной репликации, независимо от бактериальной хромосомы.

Капсула — это слизистая структура, прочно соединенная с клеточной стенкой бактерий и имеющая четко очерченные границы. Обычно капсула состоит из полисахаридов, иногда из полипептидов.

Многие бактерии содержат микрокапсулу – слизистое образование, выявляемое лишь при электронной микроскопии.

Жгутики бактерий обеспечивают подвижность клеток. Они представляют собой тонкие нити, которые начинаются от цитоплазматической мембраны, прикреплены к ней и клеточной стенке особым образом, имеют значительную длину и состоят из белка — флагеллина, закрученного спирально. Обнаруживаются жгутики с помощью электронного микроскопа.

Споры — своеобразная форма покоящихся грамположительных бактерий, образующихся во внешней среде при неблагоприятных условиях существования бактерий (высушивание, дефицит питательных веществ и др.).

L-формы бактерий.

При частичном или полном разрушении клеточной стенки у некоторых бактерий образуются L-формы, которые могут спонтанно возникать у ряда видов. Образование этих форм происходит под воздействием пенициллина, нарушающего синтез мукопептидов клеточной стенки. По своей морфологии L-формы различных видов бактерий имеют схожие черты.

Они представляют шаровидные, образования различной величины: от 1-8 мкм до 250 нм, они способных, как и вирусы, проходить через поры фарфоровых фильтров. Однако в отличие от вирусов L-формы можно выращивать на искусственных питательных средах, добавляя к ним пенициллин, сахара, лошадиную сыворотку. При удалении из питательной среды пенициллина L-формы вновь превращаются в исходные формы бактерий.

В настоящее время были получены L-формы таких бактерий, как протеи, кишечная палочка, холерный вибрион, бруцеллы, а Возбудителей газовой гангрены и столбняка.

Грамположительные микроорганизмы (гр + м/о).

К ним относятся: золотистый и эпидермальный стафилококк и стрептококк.

Места обитания: верхние дыхательные пути и кожа.

Резервуар : кожа, воздух, предметы ухода, мебель, постельные принадлежности, одежду.

Они способны выживать даже при высушивании.

Размножение: вне человека не размножаются, но способны к размножению в продуктах питания при не правильном хранении.

Способы передачи: воздушно-капельным и контактно-бытовым путем.

Грамотрицательные микроорганизмы (гр — м/о).

К ним относят : кишечная палочка, клебсиелла, цитробактер, протей, синегнойная палочка.

Места обитания: кишечник, слизистая мочевыводящих и дыхательных путей и т.д.

Резервуар : влажная ветошь, щетки для мытья посуды, дыхательная аппаратура, влажные поверхности, лекарственные и слабые дез. растворы.

При высушивании погибают.

Способы размножения: они накапливаются в внешней среде, в дезинфицирующих растворах с низкой концентрацией.

Передаются : воздушно-капельным и контактно-бытовым путем.

Строение кокковых бактерий

Кокковые бактерии составляют группу, характеризующуюся разнообразием форм и структур. Рассмотрим их более детально.

Кокки: Одиночные клетки

В данной группе кокковые бактерии представлены одиночными клетками, которые не образуют колоний. Они могут иметь округлую форму и существовать независимо друг от друга.

Диплококки: Пары клеточных структур

Диплококки образуются парами, когда две бактериальные клетки соединяются вместе. В некоторых случаях, они могут оставаться сферическими, но в других могут казаться сплющенными, удлиненными или иметь бобовидную форму. Примерами диплококков являются Streptococcus pneumonia, Moraxella catarrhalis, Enterococcus spp и Neisseria gonorrhea.

Тетрады: Группы клеток по четыре

Тетрадные бактерии располагаются в группе из четырех клеток, которые остаются прикрепленными и продолжают расти в этом состоянии после деления клетки. Такое расположение возникает, когда клетки делятся в двух плоскостях. Примерами тетрадных бактерий являются Streptococcus, Pediococcus и Tetragenococcus.

Сарцины: Основаны на восьмёрках клеток

При образовании сарцин бактериальные клетки формируют группы по восемь. Это происходит из-за деления клеток в перпендикулярной плоскости. Обычно сарцины являются строгими анаэробами. Примеры бактерий, относящихся к этой категории, включают Sarcina aurantiaca, Sarcina lutea и Sarcina ventriculi.

Стрептококки: Цепочки клеток

В данной категории бактерии формируют длинные цепочки. Стрептококки относятся к семейству Streptococcaceae, характеризуются неподвижностью и грамположительной окраской. Примеры стрептококков: Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumonia и Streptococcus mutans.

Стафилококки: Гроздья клеток

Стафилококки образуют гроздья, напоминающие виноград, из-за деления клеток в обоих направлениях. Эти организмы также являются неподвижными и грамположительными. Примеры стафилококков: Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus haemolyticus, Staphylococcus aureus и Staphylococcus capitis.

Разнообразие способов расположения и группировки кокковых бактерий демонстрирует их способность адаптироваться к различным условиям и средам.

Бациллы представляют собой одну из разновидностей бактерий, которые характеризуются палочковидной формой. Они существуют как отдельные клетки и могут иметь ряд особенностей в зависимости от вида.

Бациллы могут образовывать эндоспоры и являются факультативными анаэробами, что позволяет им развиваться как в присутствии кислорода, так и без него. Среди примеров бацилл можно назвать Salmonella enterica, Bacillus cereus и Salmonella choleraesuis.

Диплобациллы

Диплобациллы существуют парами, как и диплококки. После деления две клетки продолжают оставаться соединёнными и расти вместе. Примеры: Coxiella burnetii, Klebsiella rhinoscleromatis и Moraxella bovis.

Стрептобациллы

Бактерии в группе стрептобацилл располагаются в виде цепочек, что является результатом деления клеток в одной цепочке. Они образуют длинные цепи бактерий. Примерами стрептобациллов являются Streptobacillus moniliformis, Streptobacillus Levaditi, Streptobacillus felis и Streptobacillus hongkongensis.

Коккобациллы

Коккобациллы сочетают черты как кокков (сферических бактерий), так и бацилл (палочковидных бактерий). Они короче по размеру и кажутся короткими палочками. Примерами коккобацилл являются Chlamydia trachomatis, Haemophilus influenza и Gardnerella vaginalis.

Паллисады представляют собой особый тип бацилл с формой, напоминающей забор, в результате изгиба во время деления клеток. Они могут выглядеть как китайские буквы. Примером паллисадов является Corynebacterium diphtheriae, вызывающая дифтерию.

Разнообразие форм бацилл способствует их адаптации к различным средам, что делает их объектами интереснейших исследований в микробиологии.

Строение бактерий

Бактерия покрыта прочной оболочкой — клеточной стенкой. Этот орган во многом похож на клеточную стенку растений. Основная его функция — защита бактерии от внешних воздействий и придание ей определенной формы. Очень часто над клеточной стенкой образуется дополнительный защитный слой — капсула, которая предохраняет бактерию от высыхания.

Структура бактерий

На поверхности некоторых бактерий находятся жгутики или короткие ворсинки, которые помогают этим организмам двигаться.

Внутреннее пространство клетки заполнено цитоплазмой. У бактерий нет ядра; его функцию выполняет особое вещество — ДНК, содержащее генетическую информацию клетки. Рибосомы, расположенные в цитоплазме, ответственны за синтез белков.

Бактерии и вирусы: в чем разница?

Бактерии — это одноклеточные организмы, широко распространённые на нашей планете, включая живые организмы. Они могут быть как полезными, так и вредными, т. е. приносить пользу или наносить вред другим формам жизни. Вирусы представляют собой самые мельчайшие известные организмы. Их размеры в десятки или сотни раз меньше бактерий.

Бактерии и вирусы

Вирусы считаются экстра-клеточными организмами: для выживания им необходимо любое живое существо. Они используют организм другого существа (например, человека) в качестве хозяина. Это означает, что вирус проникает в клетки организма человека и использует их для размножения. В итоге образуется множество новых вирусов, которые могут распространиться по всему организму и инфицировать различные органы.

Но при этом они наносят вред живому организму, так как, внедрившись в чужую клетку, заставляют ее генетический материал работать только на собственное воспроизводство.

Вне клетки организма вирусы теряют жизнеспособность. После выхода из клетки хозяина, они могут жить лишь непродолжительное время: например, вирус гепатита C сохраняет жизнеспособность всего 4 дня.

Бактерии, в отличие от вирусов, могут выживать и размножаться как внутри организма человека, так и вне его, в окружающей среде. Они встречаются практически повсюду, и большинство из них не являются патогенными.

Бактерии размножаются путем деления.

При оптимальных условиях (подходящая температура и наличие питательных веществ) некоторые бактерии могут делиться каждые 20 минут.

Способы передвижения

Среди бактерий встречаются как подвижные, так и неподвижные экземпляры.

Подвижные бактерии передвигаются при помощи жгутиков или волнообразных сокращений.

Некоторые виды бактерий, не имея жгутиков, также способны перемещаться. Например, бациллы с слизистым налётом могут скользить, а водные и почвенные бактерии часто содержат газовые пузырьки (вакуоли) в цитоплазме.

За счёт регулирования объёма газа в пузырьках почвенные бактерии перемещаются по капиллярам почвы, а водные погружаются в глубину или всплывают на поверхность.

Бактерии и вирусы

Несмотря на определённые схожества (например, микроскопические размеры), эти микроорганизмы относятся к различным категориям.

Принципиальное отличие заключается в том, что микробы в своей массе – одноклеточные организмы, которые могут размножаться без посторонней помощи, а вот вирусам с их неклеточной структурой для репликации необходима живая клетка.

Бактерии значительно больше вирусов. Большинство из них можно наблюдать при помощи обычного оптического микроскопа, в то время как вирусы видны лишь в электронный микроскоп.

Различие между бактериями и вирусами очевидно, что подтверждает то, что их изучением занимаются разные области микробиологии: бактериология и вирусология.

Питание бактерий

По типу питания бактерии делят на две труппы: автотрофные и гетеротрофные. Автотрофные бактерии синтезируют органические вещества из неорганических. В зависимости от того, какую энергию используют автотрофы для синтеза органических веществ, различают фото- (зеленые и пурпурные серобактерии) и хемосинтезирующие бактерии (нитрифицирующие, железобактерии, бесцветные серобактерии и др.). Гетеротрофные бактерии питаются готовыми органическими веществами отмерших остатков (сапротрофы) или живых растений, животных и человека (симбионты).

К сапротрофам относятся бактерии, участвующие в гниении и брожении. Первые перерабатывают азотсодержащие соединения, вторые — углеродсодержащие. В обоих случаях выделяется энергия, необходимая для их жизнедеятельности.

Нельзя недооценивать важность бактерий в круговороте азота. Только бактерии и цианобактерии обладают способностью усваивать атмосферный азот. В дальнейшем они участвуют в процессах аммонификации (разложение белков из мертвой органики до аминокислот, которые затем превращаются в аммиак и другие простые азотсодержащие соединения), нитрификации (окисление аммиака в нитриты, а затем в нитраты) и денитрификации (восстановление нитратов в газообразный азот).

Дыхание бактерий

- облигатные аэробы: развиваются при наличии кислорода

- факультативные анаэробы: могут расти как при наличии, так и в отсутствие кислорода

- облигатные анаэробы: развиваются полностью в бескислородной среде

Бактерии размножаются путем простого бинарного деления клетки. Этому предшествует самоудвоение (репликация) ДНК. Почкование встречается как исключение.

Некоторые бактерии обладают упрощёнными формами полового размножения. Например, у кишечной палочки половой процесс похож на конъюгацию — передачу части генетической информации между двумя клетками при их непосредственном контакте, после чего они расходятся. Общее число особей остаётся прежним, однако происходит обмен генетическим материалом, что приводит к рекомбинации наследственных признаков.

Необычный процесс спорообразования характерен лишь для небольшой группы бактерий, имеющих два типа спор: эндогенные, образующиеся внутри клетки, и микроцисты, формирующиеся из целой клетки. В ходе образования спор (микроцист) содержание свободной воды в клетке снижается, уменьшается ферментативная активность, протопласт сжимается и покрывается плотной оболочкой. Споры придают бактериям возможность переживать неблагоприятные условия. Они выносят длительное высыхание, температуру выше 100°C и охлаждение до почти абсолютного нуля. В обычных условиях бактерии неустойчивы к высушиванию, влиянию прямых солнечных лучей и нагреву до 65-80°C. При благоприятных условиях споры восстанавливаются и прорастают, образуя новые вегетативные клетки

Несмотря на постоянную гибель бактерий (поедание их простейшими, действие высоких и низких температур и других неблагоприятных факторов), эти примитивные организмы сохранились с древнейших времен благодаря способности к быстрому размножению (клетка может делиться через каждые 20—30 мин), образованию спор, чрезвычайно устойчивых к факторам внешней среды, и их повсеместному распространению.

Перед вами список пищевых продуктов, в состав которых либо входят сами живые организмы и их части, либо продукт приготовлен при помощи живых организмов (продукты обозначены буквами). Во втором столбце даны зашифрованные писания этих живых организмов (обозначены цифрами). ♦ Описания каких организмов даны цифрами?

Как их используют в производстве продуктов питания? ♦ Установите соответствие между пунктами первого и второго столбца. Также учтите, что одному продукту может соответствовать несколько организмов и наоборот. Организмы, которые могут случайно оказаться в продукте, не учитывайте!

При выполнении задания важно сразу соотнести живые объекты для приготовления конкретных продуктов и их зашифрованные описания. 1. Это растения с четырьмя чашелистиками и четырьмя лепестками, что характерно для семейства Крестоцветных (Капустных). Можно уточнить, что речь идет о капусте.

Многие крестоцветные – медоносы, их нектар пчёлы могут собирать для получения мёда. Соответствие: 1 – Е, И. 2. Эти организмы не имеют ядра, генетический материал организован в виде кольцевой ДНК. Описание соответствует бактериям. Бактерии случайно могут попадать во все продукты. Однако для производства некоторых продуктов они необходимы.

Так, молочнокислые бактерии активно используются для производства кефира, сметаны, а также при квашении капусты и засолке огурцов. Соответствие: 2 – Б, В, Е, З. 3. Глаза этих организмов имеют строение фасеток (омматидиев). Такой признак наблюдается, в частности, у насекомых. Из всего списка продуктов только мёд получается с помощью насекомых.

Соответствие: 3 – И. 4. Это почкующиеся одноклеточные организмы, с ядром, митохондриями и клеточной стенкой, но у них нет хлоропластов. Описание соответствует дрожжам. Дрожжи используются в производстве кефира и хлебного кваса, причем в производстве хлебного кваса – дважды. Сначала для выпечки хлеба, а потом – для сбраживания самого напитка.

Дрожжи могут случайно оказываться в мёде или размножаться в сметане, образуя плёнку на поверхности огуречного рассола. Однако эти варианты не являются правильными. Соответствие: 4 – Б, Ж. 5. У этих растений плод — тыквина, что указывает на представителей семейства Тыквенные, к которым относится огурец.

Соответствие: 5 – З. 6. Это животные с четырёхкамерным сердцем и желудком, три из пяти пальцев конечностей которых недоразвиты. Устройство сердца указывает на то, что это — либо птицы, либо млекопитающие. Четырёхкамерный желудок характерен для некоторых Парнокопытных, состоящего из следующих отделов: рубец, сетка, книжка и сычуг.

Строение конечностей также соответствует Парнокопытным. Наиболее вероятно, что дано описание коровы. Таким образом, все молочные продукты (кефир, сметана) произведены с ее участием. Кроме того, из соединительных тканей получают желатин, который используется в пищевой промышленности как желирующий агент.

Таким образом, следует отметить, что фруктовое желе также изготавливается с использованием продуктов животного происхождения. Соответствие: 6 – А, Б, В. 7. Данные растения принадлежат к классу Двудольных и имеют число цветочных частей, не кратное четырём. Это примечание охватывает множество видов растений, более точные уточнения в данном контексте сделать невозможно.

В частности, многие плодовые растения, которые дают фрукты, многие медоносы, а также сахарная свекла. Кроме того, у представителей семейства Злаковых также число частей цветка не кратно 4. Это означает, что мы можем указать достаточно много продуктов, полученных с использованием таких растений: фруктовое желе (фрукты, сахар, лимонная кислота), мармелад (сахар, лимонная кислота, лимон), сахар рафинад, хлебный квас, соленые огурцы, мёд.

Соответствие: 7 – А, Г, Д, Ж, З, И. 8. Эти организмы накапливают багрянковый крахмал и формируют фикобилисомы. Речь идет о Красных водорослях, известные также как «багрянки». Из них извлекают агар-агар, который служит желирующим компонентом. Учитывая, что в состав фруктового желе входит желатин, этот ответ не является корректным.

Агар-агар из вышеупомянутых составных частей используется исключительно для изготовления мармелада. Соответствие: 8 – Г. 9. Это растения с незаметными цветами из класса Однодольных, которые обычно опыляются при помощи ветра. Данная характеристика относится к семейству Злаковых (Мятликовых). Зерна этих злаков задействованы при производстве хлеба, то есть, одним из конечных продуктов является хлебный квас.

Кроме того, сахар можно получить из сахарного тростника (в задании не указано, какое растение использовали в производстве).Сахар входит в состав желе и мармелада. Его также добавляют при приготовлении кваса. Конечно, злаками откармливают корову, но такие ответы с участием пищевых цепей не будут засчитаны. Соответствие: 9 – А, Г, Д, Ж.

Вопросы по теме

Какую роль играют бактерии в экосистемах, помимо патогенности?

Бактерии играют множество важнейших ролей в экосистемах. Они участвуют в разложении органических веществ, образуя гумус и способствуя плодородию почвы. Бактерии также выполняют функции фиксирования азота, что делает атмосферный азот доступным для растений. Некоторые виды бактерий, такие как пробиотические кокки, могут улучшать здоровье кишечника у животных и человека, участвуя в пищеварении и синтезе витаминов. Таким образом, бактерии поддерживают экосистемный баланс и способствуют биоразнообразию.

Почему вибрионы вызывают специфические заболевания, а кокки могут быть безвредными?

Вибрионы, такие как Vibrio cholerae, выделяются высокой патогенностью и способны вызывать специфические заболевания, например, холеру. Это связано с их способностью производить токсины, которые нарушают нормальное функционирование организма. В отличие от них, кокки могут быть как патогенными, так и непатогенными, в зависимости от вида. Например, Streptococcus pneumoniae может вызывать пневмонию, в то время как некоторые виды Lactococcus используются в производстве сыра и йогурта и являются безвредными для здоровья. Разнообразие функций и воздействия бактерий на живые организмы очень велико и зависит от их генетической структуры и окружающей среды.

Какие современные методы используются для изучения различных видов бактерий и их функций?

Современные методы изучения бактерий включают молекулярно-генетические подходы, такие как ПЦР (полимеразная цепная реакция), что позволяет быстро определять наличие конкретных видов и их генетические особенности. Также активно применяются метагеномные технологии, которые позволяют исследовать микробиомы различных экосистем без необходимости выделять и культивировать отдельные виды. Культуры клеток и новые технологии секвенирования ДНК помогают ученым исследовать взаимодействие микробов и их функции в экосистемах, включая симбиоз и антагонизм. Это значительно расширяет наши знания о роли бактерий в природе и их потенциальном использовании в медицине и сельском хозяйстве.